ナーチャリングとは?基礎から成功のポイントまで徹底解説!

BtoBマーケティングにおいて、リードの獲得だけで終わらせず、段階的に関係性を深めていく「ナーチャリング(リード育成)」の重要性が高まっています。この記事では、ナーチャリングの基本から具体的な手法、成果を最大化するポイント、活用すべきツールまでを詳しく解説します。

また、「手っ取り早くリードナーチャリングについて知りたい!」という方向けに、「リードナーチャリング実践ガイド」もご用意していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

- ▼この記事でわかること

- ・ナーチャリングの基本概念

- ・見込み顧客・既存顧客に対するナーチャリング手法とその重要性

- ・ナーチャリングの実施プロセスと代表的な手法

- ・ナーチャリングを成功させるためのポイントと活用すべきツール

ナーチャリングとは

ナーチャリングとは、見込み顧客(リード)との関係性を深め、最終的に購買へと導くためのマーケティング活動を指します。日本語では「育成」とも訳されるこの手法は、BtoBマーケティングにおいて特に重要視されており、単発的なアプローチではなく、段階的に顧客の関心や理解度を高めていくプロセスです。

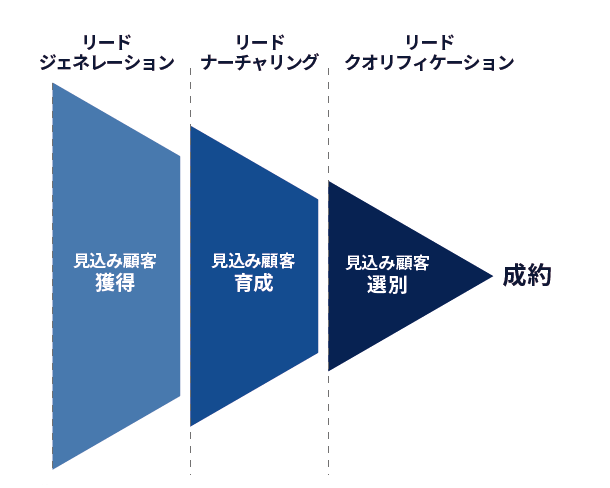

ナーチャリングは、主に以下の3つのステップに分けて考えると理解しやすくなります。

リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

リードジェネレーションとは、見込み顧客情報を獲得することです。見込み顧客情報が少なくては、リードジェネレーションの次の施策となるリードナーチャリングを行える対象数も減ってしまいます。

そのため、マーケティングを行ううえで見込み顧客情報の新規獲得は重要な施策といえるでしょう。たとえば、展示会での名刺獲得や、自社サイトの問い合わせフォームからのリード情報の獲得がこれにあたります。

リードジェネレーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。

マーケティングオートメーションツールを活用し、効果的なリードジェネレーションを!

リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

リードジェネレーションの次のステップが、今回取り上げるリードナーチャリングです。リードナーチャリングは、獲得した見込み顧客を育成する段階です。

リードジェネレーションで獲得した見込み顧客はまだ購買意欲が低いため、顧客ごとの検討度合いに合った施策を行い購買意欲を高めていきます。

リードクオリフィケーション(見込み顧客の抽出)

リードナーチャリングの次のステップであり、マーケティング施策の中での最終プロセスとなるのがリードクオリフィケーションです。リードクオリフィケーションでは、リードナーチャリングの施策で育成されたリードの中から確度の高い見込み顧客を選別し、営業へのトスアップを行います。

商談につながる見込み顧客を的確に絞り込んで判断するリードクオリフィケーションは、重要なプロセスといえるでしょう。

リードクオリフィケーションについては、以下の記事で詳しく解説しています。

リードクオリフィケーションとは?精度を高めるためのポイント

ナーチャリングの種類

ナーチャリングには、見込み顧客を対象とするナーチャリングと既存顧客を対象としたナーチャリングがあります。どちらも関係性構築を目的としていますが、アプローチの内容や目指すゴールが異なります。ここでは、それぞれ解説していきます。

見込み顧客へのナーチャリング

見込み顧客へのナーチャリングは、まだ契約に至っていないリード(見込み顧客)に対して実施されます。目的は、リードが抱える課題やニーズに合わせた情報を提供することで、購買意欲を喚起し、商談化へとつなげることです。

- 主な手法

- ・メールマーケティングによる定期的な情報提供

- ・ホワイトペーパーやブログ記事の配信

- ・セミナーやウェビナーでの教育的アプローチ

- ・MAを活用したスコアリングとパーソナライズ配信

この段階では、過剰な売り込みを避けつつ、信頼関係を築きながら段階的に関心を高めていくことが重要です。

既存顧客へのナーチャリング

既存顧客に対するナーチャリングは、リピート購入やアップセル・クロスセルを促進するために行われます。また、中長期的なロイヤリティ向上を目的としたコミュニケーション戦略でもあります。

既存顧客は、すでに商品やサービスへの理解や自社に対する信頼を持っているため、継続的なフォローによってリピート購入につながりやすい特徴があります。また、新規顧客の獲得に比べてコストも抑えられることから、企業の安定的な成長には既存顧客との関係強化が欠かせません。

- 主な手法

- ・成功事例や導入後の活用コンテンツの提供

- ・カスタマーサポート連携によるフォローアップ

- ・アップデート情報やキャンペーンの案内

- ・アンケートやフィードバック収集による関係性構築

このアプローチにより、顧客とのつながりを深め、継続的な関係を築くことが可能になります。

ナーチャリングが必要とされる理由

ナーチャリングが重要視される背景には、顧客の購買行動の変化や営業効率の向上といった要素があります。

まず、昨今のSNSの普及や価値観の多様化により顧客は自ら情報を収集しながら購入を検討するため、企業側からのタイムリーな情報提供が必要です。ナーチャリングを通じて、こうした検討段階の顧客に適切な情報を届けることで、自社への関心や信頼を高められます。

また、購買意欲の低いリードに営業をかけるのは非効率です。ナーチャリングにより購買意欲の高いリードを見極めることで、営業リソースの無駄を防ぎ、成約率の向上につながります。

こうした背景から、ナーチャリングは持続的な売上創出と顧客基盤の強化に不可欠な取り組みとなっているのです。

ナーチャリングを実施するメリットとデメリット

ナーチャリングは効果的なマーケティング施策ですが、実施にはメリットだけでなく注意すべきデメリットも存在します。ここでは主なメリットと課題について紹介します。

メリット

- 1.営業業務の効率化につながる

- ナーチャリングによって、購買意欲の高いリードを見極めたうえで営業部門に引き渡すことが可能になります。これにより、営業の無駄なアプローチが減り、限られたリソースを優先度の高い顧客に集中できるようになります。

- 2.中長期的な商談創出につながる

- すぐに案件化しないリードでも、継続的な接点を持つことで将来的な商談や契約に発展する可能性があります。特にBtoBでは購入に至るまでの検討期間が中長期的であるため、将来の案件につながる見込み顧客を育てるうえで欠かせないアプローチ手法です。

- 3.休眠顧客の発掘につながる

- 過去に接点があったものの現在は動きのない顧客にも、定期的な情報提供を行うことで再び関心を喚起することができます。ナーチャリングは、いわゆる「休眠顧客」を掘り起こす施策としても効果的です。

デメリット

- 1.時間がかかる

- ナーチャリングは短期間で成果が出る施策ではありません。リードの関心を育て、購買行動へとつなげるには一定の期間が必要です。短期的な成果を重視する企業では、受け入れられにくい場合もあります。

- 2.リソースが必要

- 継続的なコンテンツ配信やメール配信、スコアリングの仕組みづくりなど、ナーチャリングの運用には人的なリソースが欠かせません。とくに初期構築には労力がかかる点に注意が必要です。

- 3.一定数の見込み顧客情報が必要

- ナーチャリングの効果を発揮するには、そもそも対象となる見込み顧客のデータがある程度そろっている必要があります。リードが少ない段階では、成果が見えにくい可能性があります。

自社にある見込み顧客情報が少ない場合には、まずはリードジェネレーションを通じて見込み顧客の獲得から取り組むことが重要です。

ナーチャリング実施の6つのプロセス

ナーチャリングを効果的に進めるためには、段階的なプロセスを踏むことが重要です。以下の6ステップに沿って計画・実行することで、戦略的かつ継続的なナーチャリングを実施できます。

1.ナーチャリングの目的を明確にする

まずはナーチャリングの最終目的を明確にします。たとえば、新規商談の創出、休眠顧客の再活性化、リピート購入の促進など、目指すゴールに応じて施策の方向性が決まります。目的が曖昧なままだと、成果につながりにくくなります。

反対に、目的を具体的に定めることで、KPI設定やコンテンツの方向性が明確になり、施策全体の一貫性を保ちながら効果的に進行できます。

2.リード情報を一元管理する

目的が明確になったら、自社にある見込み顧客情報を一元管理しましょう。企業には、展示会や相手企業を訪問した際にもらった名刺、資料請求フォームから取得した顧客情報など、さまざまなチャネルで獲得した顧客情報があります。

また、営業担当者個人で管理していたり、同一企業の情報であってもアプローチしている担当者ごとに重複して管理されていることもあります。これらの顧客情報を一元管理することで、必要な情報の抜け漏れや、リストの重複をなくすことができます。

3.リードをセグメントする

続いて、一元化したリード情報をもとに顧客をセグメントしていきます。セグメントとは、性別や住所、年齢、職業、過去の取引履歴、リード情報を獲得したチャネルなどで顧客を分類することです。分類した顧客の中から、自社の商品を購入する可能性のある顧客を抽出しましょう。

効率的なアプローチにするためにも、ナーチャリングの対象となる顧客を明確化しておくことが大切です。

4.カスタマージャーニーを策定する

リードが自社と初めて接点を持ってから、情報収集・比較検討を経て最終的に購買へ至るまでの一連の流れであるカスタマージャーニーを可視化することは、ナーチャリング施策の精度を高めるうえで非常に重要です。

たとえば「認知→興味・関心→比較検討→意思決定→導入後フォロー」といったフェーズに分解し、それぞれの段階でリードがどのような課題やニーズを抱えているかを明確にします。そのうえで、各フェーズに合わせたコンテンツを設計することで、相手の関心や検討状況に合わせたアプローチが可能になります。

5.施策を実行する

整理できた顧客情報をもとに、見込み度合いに合ったコンテンツを配信していきましょう。配信後は、メール開封の有無や、どのページにアクセスしたかなどの解析を行います。

解析結果に合わせよりニーズに合った情報を継続して提供することで、見込み度合いを高めていくことができるでしょう。

6.効果を測定・改善する

ナーチャリングは一度やって終わりではありません。開封率、クリック率、反応率、商談化率などの数値を継続的に分析し、ボトルネックの特定や施策の改善を繰り返すことで、ナーチャリングの精度を高めていくことが大切です。

ナーチャリングの主な手法

ナーチャリングにはさまざまな手法があり、ターゲットや目的、リードの検討段階に応じて適切に使い分けることが大切です。ここでは代表的な9つの手法を紹介します。

メールマーケティング

メールマーケティングは、見込み顧客の関心度や検討段階に応じて、タイミングよく情報を発信できる代表的な手法です。定期配信のニュースレターや、行動に応じたステップメールを活用することで、接点を保ち続けながら購買意欲を育てていきます。

MAツールと連携すれば、配信したメールの開封率やクリック率の計測も可能です。

セミナー・ウェビナー

セミナー、またはオンラインで開催するウェビナーは、専門知識を提供しながら信頼を築ける手法です。専門性の高い情報を提供することで、顧客の理解度と信頼度を高めることができます。

テーマ設定や講師の選定によって参加者の質が変わり、ナーチャリング後の商談化率も高くなる傾向があります。

オウンドメディア

自社のWebサイト上に、ターゲットの課題解決に役立つ記事や事例を掲載することで、継続的な情報提供が可能になります。SEO対策と組み合わせれば検索流入も期待でき、リードの関心を長期的に惹きつけられます。

信頼構築とブランディングにも寄与することができ、蓄積されたコンテンツは自社の資産となります。

SNS

SNSは情報を素早く届けられるチャネルであり、拡散力にも優れています。BtoBではビジネス特化型のSNSが特に有効で、フォローやコメントを通じてカジュアルな接点を築くことができます。広告やキャンペーンとの併用も効果的です。

Webトラッキング

見込み顧客がどのページを閲覧し、どの資料をダウンロードしたかといった行動データを蓄積・分析することで、リードの関心度や検討フェーズを可視化できます。

スコアリングによってホットリードを抽出し、適切なアプローチの判断材料とすることが可能です。

Web広告

一度接点を持ったユーザーに対して再度広告を表示するリターゲティング広告は、購買意欲を喚起し再訪を促すのに有効です。表示内容や頻度を調整することで、ユーザーに過剰な印象を与えずに関係性を維持できます。

インサイドセールス

電話やWeb会議ツールを活用した非対面での営業コミュニケーションを通じて、見込み顧客のニーズを丁寧にヒアリングしながら関係構築を図る手法です。

マーケティング部門と連携し、獲得したリードを適切なタイミングでアプローチすることで、営業の効率と商談化率の向上が期待できます。

ホワイトペーパー

課題解決に役立つ専門性の高い資料を提供することで、リードの関心を引きつけつつ、ダウンロード時に顧客情報を取得できる手法です。信頼性や権威性を訴求できるため、BtoB商材との相性が良く、特に初回接点の創出に効果的です。

DM(ダイレクトメール)

郵送による紙媒体のアプローチは、デジタル施策では埋もれがちな情報を印象付けることができます。展示会のフォローや特定の役職者向けの案内など、狙いを絞った活用で高い反応率を得られることがあります。

これらの手法は単体での活用だけでなく、顧客の検討フェーズやセグメントに応じて組み合わせることで、より高い成果が期待できます。

ナーチャリングの成果を高める3つのポイント

ここでは、リードナーチャリングを成果へとつなげるために意識しておきたい3つのポイントをご紹介します。

①KPIを設定する

KPIとは「重要業績評価指標」のことで、最終目標であるKGI(重要目標達成指標)に対し、KPIは目標達成に向けた中間指標となります。効果的なナーチャリングを行うためにも、数値化できる明確なKPIを設定することが重要です。

達成したい最終目標に対して整合性があり、誰が見ても理解できるシンプルで測定可能な目標にすることで部署全体でゴールに向かいやすくなります。KPIを設定した後も、PDCAサイクルを回し実際に改善できているのか、そうでないとしたら何が原因なのか、現状を分析してブラッシュアップしていくことも大切です。

まずは、実施する施策のゴールを明確にし、そのゴールに到達するためにはどのような指標を通過する必要があるのか洗い出してみましょう。

②顧客情報を一元的に管理する

リードの属性や行動履歴などの情報を、統合的に管理することは、ナーチャリングの精度を高めるうえで非常に重要です。情報が散在していると、適切なセグメント分けやパーソナライズが難しくなります。蓄積したデータをもとにタイミングや内容を調整することで、より効果的なコミュニケーションが可能になるでしょう。

➂PDCAサイクルを回す

ナーチャリングは一度やって終わりではなく、継続的な改善が求められます。KPIの結果をもとに、Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Act(改善)を繰り返すことで、ボトルネックの解消やアプローチの最適化が図れます。特に中長期施策では、地道なPDCA運用が大きな差を生みます。

ナーチャリングを効率化するために活用すべきツール

ナーチャリング施策を継続的かつ効率的に運用するには、ツールの活用が欠かせません。特に重要なのが CRM(顧客管理システム) と MA(マーケティングオートメーション) の2つです。それぞれの役割と活用方法を理解することで、より精度の高いナーチャリングが実現できます。

CRM(顧客管理システム)

CRMは、顧客との関係性を管理するためのツールです。氏名や企業名、部署、役職、問い合わせ履歴、商談状況などの顧客情報を一元的に記録・管理できます。

ナーチャリングにおいては、「誰に・いつ・何を実施したか」を把握できることが重要であり、営業部門との連携にも効果を発揮します。情報が整理されていることで、次のアクションの精度を高めることができるでしょう。

MA(マーケテイングオートメーション)

MAは、見込み顧客へのメール配信、スコアリング、Webサイト上での行動追跡、セグメント管理など、ナーチャリングの多くのプロセスを自動化できるツールです。

たとえば、特定の資料をダウンロードしたリードに対して自動でフォローアップメールを送る、といった対応が可能になります。コンテンツ配信とリード育成の両面で欠かせない存在です。

CRMとMAはそれぞれ役割が異なりますが、組み合わせて活用することで「情報の一元管理」と「自動化されたアプローチ」を両立でき、ナーチャリング業務の効率と成果を大きく向上させることができます。

まとめ

ナーチャリングは、単なる見込み顧客への情報提供ではなく、長期的な信頼関係を築きながら購買へと導くための戦略的なプロセスです。「リードジェネレーション」「リードナーチャリング」「リードクオリフィケーション」といった流れの中で、顧客の状態や関心度に応じたアプローチを行うことが重要です。

特にBtoBマーケティングでは、購買決定までのプロセスが長期化する傾向があるため、セグメントに応じた継続的なコミュニケーションが成果を大きく左右します。メールマーケティングやセミナー、オウンドメディア、SNSなど多様な手法を適切に組み合わせるとともに、CRMやMAツールを活用して効率的に運用することが成功のカギとなります。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。