ユーザーエクスペリエンス(UX)とは?改善方法を4ステップで解説!

ユーザーエクスペリエンス(User eXperience)とは、ユーザーがひとつの製品・サービスを通じて得られる体験を意味しています。Webサイトを例に考えると、「情報が探しやすく、使いやすい」「パターンが統一されていて見やすい」「表示速度が速く快適である」サイトはUXが優れていると言えます。

Webサイトの運用やWebマーケティングの考え方が普及している現在、マーケターの方がUX(ユーザーエクスペリエンス)という言葉を聞かない日はないことでしょう。しかし、「UX」とは何なのか、理解できているでしょうか?

今回は、マーケターの方に向けてユーザーエクスペリエンス(UX)を徹底解説します。

UXと一緒に語られることの多い「UI」との違いや、UXにおいて重視されるユーザーへの「共感」について、さらにUXを向上させるための考え方について知りましょう。

「ユーザーエクスペリエンス(UX)」とは?

ユーザーエクスペリエンス(User eXperience)の「エクスペリエンス」は「体験・経験」のことで、ユーザーエクスペリエンスとは「ユーザーがひとつの製品・サービスを通じて得られる体験」を意味しています。

このユーザーの体験を改善することで、利用者にとって製品・サービスを向上させることを目的としています。

例えば、

- 情報が探しやすく、使いやすいサイトだった

- パターンが統一されていて見やすいデザインだった

- 表示速度が速く、快適なサイトだった

このような感想は、ユーザーがWebサイトを利用した体験・経験であり、UXとなります。上記の感想は、全て良いことが書かれておりUXの優れたサイトであるといえます。

ユーザーエクスペリエンス(UX)が重要とされている背景

日本の市場の変化やテクノロジーの変化などによって、人々のモチベーションは変化しています。それに伴いマーケティング活動が変化していく中で、ユーザーエクスペリエンス(UX)の重要性は高まっているのです。

いままで、マーケティング活動は「いいモノ」を作れば売れる時代、「ニーズ」のある人を見つけてアプローチできれば売れる時代を経て、「顧客にとっての『価値』を提供する」ことでようやく売れる時代へと変わってきています。

日本の社会は豊かで、モノでも情報でも、何でも手に入れることができます。また、技術の進歩によって製品の機能や特徴では、他社製品・サービスと差別化ができなくなってきました。さらに、インターネットの普及により、人々は情報を能動的に取得・発信することができるようになっています。

このように、情報が何でも手に入る上に差別化の要因が少ない今、人々は「使いやすい」「わかりやすい」といった「体験」を重視するようになってきているのです。

UXの活用事例:Google

さて、ここまでUXについて説明を行ってきましたが、なかなか理解しにくい概念であるかと思います。そこで、みなさんご存じGoogleを例にUXを考えてみましょう。

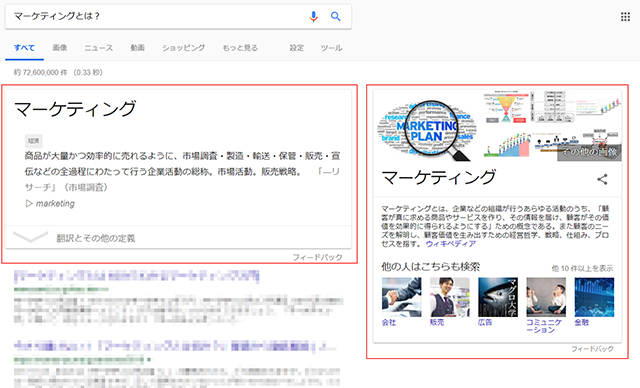

例えばGoogle検索で「マーケティングとは?」と検索したときには以下のようなボックスが表示されるようになりました。

これはGoogleの強調スニペットと呼ばれる新しい機能なのですが、このアンサーボックスが表示されることで、「すぐに欲しかった情報が手に入るようになった」と思いませんか?

このような、「知りたかったことがすぐわかった」のような快適な体験を追求することがUX向上のための改善なのです。

UXを向上させる方法!共感を生み出す4つのステップ

では実際にUXの向上を目指す!となった際にはどのようなポイントを意識すればよいのでしょうか?

UXを向上させるためにはユーザーに「共感」することが非常に重要です。製品・サービスを提供する側は、製品・サービスの「価値」を自分たちの視点から勝手に決めてしまいがちです。

しかしそれでは、ユーザーの状況や本当のニーズを理解できないままです。実際に利用してくれるユーザーへの共感がないと、価値を感じてもらうことはできません。そうならないための「伝わる」仕組みを考えることが、UXでは重要になります。

ここでは、ユーザーに共感するための手法を4つのステップで学びましょう。

STEP1:改善の目的を明確にする

UXの改善を行うためには、何のためにUXの改善を行うのか目的を明確にしておく必要があります。そこで、まずは課題やニーズがどこにあるのか洗い出しましょう。

課題やニーズが明確になることで、そのニーズに応えるためにはどのようなUXの変更や、改善が必要なのか見つけだすことができるのです。

STEP2:ユーザーの分析を行う

つぎに、自社の製品やサービスを利用してくれるユーザーがどのような人物なのか、いわゆる「ペルソナ」を設定します。ペルソナを詳しく設定することで、ユーザー目線に立ちその「人物」にとって価値のある体験を考えることができるようになります。

ペルソナについて詳しく知りたい方はこちら:Webコンテンツを考える前にまずペルソナを考える

STEP3:ユーザー体験の全体像を掴む

ユーザーが自社の製品やサービスを利用するにあたって、まだ自社を認知していない段階からどのような体験をしているのかを明らかにしてみましょう。

ここで使用するのが、カスタマージャーニーマップです。これはユーザーが製品やサービスを認知し購入するまでに想定される、すべての思考や行動を時系列でまとめ可視化するツールです。マップを作成することで、ユーザーがどのようにサービスに接し、体験をしているのかを理解し、改善できる点を見つけることがことができます。

カスタマージャーニーマップ作成時に注意すべきことは、2点あります。

注意点①マップ作成の目的を定めること

ユーザーの体験から問題点を見つけることがゴールなのか、理想の体験を設計することがゴールなのか、まずはどのような目的を設定するのか決めておく必要があります。

注意点②「すべての体験」を可視化すること

製品やサービスが利用されている期間だけでなく、利用前、利用中、利用後、一連の流れのマップを作成することで他にどのようなサービスに接しているのかなどを考慮できるようになります。

カスタマージャーニーマップの作り方について詳しく知りたい方は、こちら:カスタマージャーニーマップから、効果的なコンテンツ作成のヒントを得る

STEP4:ユーザー視点で体験してみる

さいごに、あなた自身がユーザーの視点に立って、製品・サービスを体感してみましょう。

ここで使用するのが、ヒューリスティックマークアップという手法です。ヒューリスティックマークアップとは、「ユーザーになりきって、製品・サービスを利用したときに感じたことや発見したことを全て記録し、改善点を把握する」方法で、特にWebのサービスの改善で活用しやすい手法です。

手順は簡単で、これから改善すべきフローを決め、その流れの中で行ったこと、感じたことをすべて記録していきます。それを資料にまとめるだけです。この資料を作成することで、実際にユーザーが感じていることを知ることができます。

まとめ:製品やサービスはUXで選ばれる時代に

いかがでしたか?今回は、「ユーザーエクスペリエンス(UX)」についてご紹介しました。良いモノであるだけでは売ることができない時代、気持ちのいい「体験を売る」という意識は非常に重要です。ユーザーの体験していることを知り、ユーザーが感じていることに共感することで、より良い製品・サービスを提供していくことができます。

BtoBマーケターのみなさん、今回の4ステップで、改めて「ユーザー」のことを考えてみませんか?

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。