ターゲット層の分類方法とユーザーを分ける8つの言葉とは

突然ですが、「見込み顧客」と「顕在顧客(顕在層)」の違いは分かりますか?

営業担当者やマーケティング担当者であれば、一度は聞いたことのある単語だと思います。どちらも、将来お客様になる可能性がある人を表す言葉ですが、違いを説明することは少し難しいのではないでしょうか。

人や業務によって解釈に幅がある言葉を使って情報共有していると、営業活動やマーケティング施策にズレが生じ、思うように効果が出ない可能性があります。リスティング広告やSEOなど、ターゲット選定を間違えると効果は出ませんし、特に検討者が複数人いるBtoBであればターゲットを明確に定義することが大切です。

そこで今回は、ターゲットユーザーを分ける言葉としてよく耳にする8つのキーワードの意味を整理していきます。

ターゲットユーザーを分け、よりホットな見込み顧客を発掘する「リードナーチャリング」の実践ガイドもご用意していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

「潜在客」と「まだまだ客」、同じだと思っていませんか?

今回はターゲットユーザーを分ける言葉として、マーケティング担当がよく使う言葉と、営業担当がよく使う言葉を取り上げます。

- マーケティング担当がよく使う言葉

- 潜在層

- 準顕在層

- 顕在層

- 明確層

- 営業担当がよく使う言葉

- まだまだ客

- そのうち客

- おなやみ客

- いますぐ客

それぞれ聞いたことのある言葉だとは思いますが、マーケティングと営業では表すターゲットの範囲は同じなのでしょうか?実は、「潜在層=まだまだ客」「準顕在層=そのうち客」のように、表のとおりに対応しているとは限りません。

マーケティング担当と営業担当で、用語の表すターゲットの認識にズレがあると、アプローチ方法を誤ってしまう可能性があります。

次章から、マーケティングと営業それぞれのキーワード4つの定義を確認していきましょう。

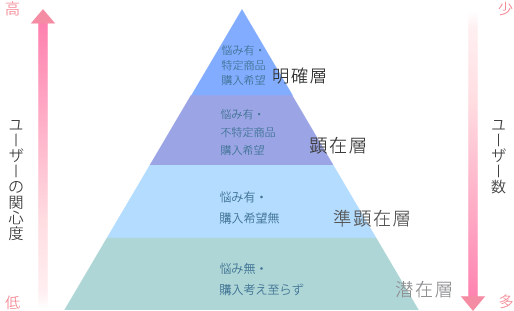

ピラミッド構造で分類する

まず、マーケティング担当によく使われている、ターゲット層を4段階属性で分けるピラミッド構造を見てみましょう。

それぞれの層の特徴を理解しやすくするために、「勤怠管理システム」を開発・販売しているX社のターゲット層を例に考えてみましょう。

① 潜在層

潜在層は、これからニーズを持つ可能性があり、今のところ悩みを持っていない層です。

- (例)

- A社の労務担当者は、手で記入をするアナログな出勤簿を使って従業員の勤怠をチェックしている。今のところ社員数も少なく困ったことはない。ただ、今後従業員数が増えてくるとアナログで管理することが難しくなることが予想されるので、勤怠管理システムが必要になる可能性がある。

② 準顕在層

準顕在層は、悩みや願望はあるものの、解決策が不明瞭で、今のところ製品/サービスを導入する気がない層です。

- (例)

- B社の労務担当者は、アナログな出勤簿で勤怠チェックをしている。手で書かれた文字が読めなかったり、それをまたエクセルにまとめるのが二度手間だったりと、悩みが出てきている。そこで、社員にモレなく記入してもらうことをお願いしたり、エクセルにまとめる作業を毎日怠らずにやることを決めたりして、解決しようとしている。今は勤怠管理システムのようなものを知らないし導入する気もない。

③ 顕在層

顕在層は、製品/サービスの名前を知らないけれど、悩みを解決できるものがあれば導入したいと考えている層です。

- (例)

- C社の労務担当者は、アナログな出勤簿を使っており、いつも同じような悩みを抱えている。ネットで調べたり他社から情報収集したりして、どうやら勤怠管理ができるシステムがあるということを知った。何かC社にぴったり合うシステムがあれば導入したいと考えている。

④ 明確層

明確層は、製品/サービスの名前を知っている層です。

- (例)

- D社の労務担当者は、アナログな出勤簿では対応できないという悩みを持っている。勤怠管理ができるシステムをいくつか知っており、X社の勤怠管理システムも知っている。

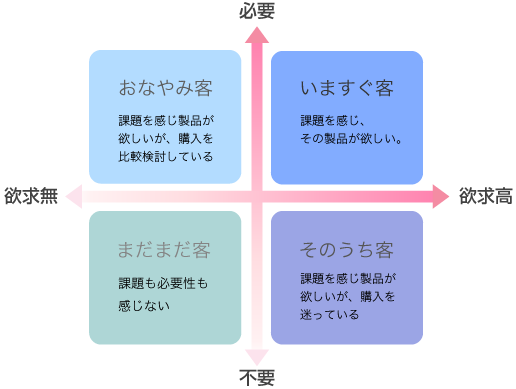

4象限で分類する

ピラミッド構造でターゲットユーザーを分類できる用語を理解したところで、次は営業担当がよく目にする4つの言葉を見てみましょう。横軸を「欲求」、縦軸を「必要性」とし、ターゲットユーザーを分ける考え方です。

それぞれの人の特徴を理解しやすくするために、先ほどと同様に「勤怠管理システム」を開発・販売しているX社のターゲットユーザーを例に考えてみましょう。

① まだまだ客

まだまだ客は、製品/サービスの必要性を感じておらず、欲しいとも思っていない人です。製品/サービスのことも、全く知らないか、ほとんど知識がない状態です。

- (例)

- E社の労務担当者は、アナログな勤怠管理をしており、今のところ順調に管理できている。勤怠管理システムというものがあることをぼんやりとは知っているが、欲しいとも思わないし困ったこともないので必要性も感じていない。

② そのうち客

そのうち客は、製品/サービスを欲しいと思っているが、本当に必要かどうか迷っている人です。

- (例)

- F社の労務担当者は、アナログな勤怠管理に課題を感じていて、勤怠管理システムの存在も知っていて興味はある。ただ、社員にモレなく記入してもらったり、エクセル入力を日課としたりすることで課題は解決できているので、「絶対に必要か?」と考えるとそうでもないなと思い、導入する必要性をイマイチ感じられていない。

③ おなやみ客

おなやみ客は、製品/サービスの必要性を感じているが、競合の製品/サービスと悩んでいたり、価格に抵抗があったりと、その製品/サービスを欲しいとまではいかない人です。

- (例)

- G社の労務担当者は、アナログな勤怠管理をやめて勤怠管理システムを導入する必要があると感じているが、X社以外のシステムと比較して迷っている。

④ いますぐ客

いますぐ客は、製品/サービスを必要としていて、今すぐ導入したいと思っている人です。

- (例)

- H社の労務担当者は、アナログな勤怠管理では対応できないと感じていて、今すぐにでもX社の勤怠管理システムを導入したいと思っている。

言葉の再定義をしよう!

ピラミッド構造と4象限で、合計8つのキーワードを見てきました。

勤怠管理システムを例に考えていくと、一部ターゲットユーザーが被っていたことに気が付きましたでしょうか。つまり、以下のようにまとめることができるのです。

- ① 潜在層 ≒ まだまだ客 + それ以下

- ② 準顕在層 ≒ まだまだ客 + そのうち客

- ③ 顕在層 ≒ そのうち客 + おなやみ客

- ④ 明確層 ≒ おなやみ客 + いますぐ客

ただ、それぞれマーケティングや営業でよく使う用語ですが、それぞれの用語をぴったりとターゲットユーザーごとに対応させることは難しいです。

なぜなら、マーケティング担当が見る指標が「ユーザー数」×「ユーザーの関心度」で、営業担当が見る指標が「欲求」×「必要性」で、それぞれの指標自体が異なっているからです。「ユーザー(数)」を、「ユーザーの関心度」である「欲求」や「必要性」で分けて、4象限の中に分布させるようなイメージでしょうか。

きっちりと分けることはできないものなので、このように重なっているターゲットユーザーが存在することは抑えておきましょう。

さいごに

いかがでしょうか。8つの用語を活用して、今もっている顧客情報や広告でアプローチしようとしているターゲットユーザーを分類することはできますでしょうか?もちろん会社によって定義が異なるので、ざっくりと全体像を把握しながら確認してみてください。

マーケティング担当と営業担当で認識を統一し、それぞれのターゲットに合った適切な広告や営業方法でアプローチしてくださいね。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。