パイプライン管理とは?営業活動を見える化しよう!

皆さんは営業活動やマーケティング活動に「パイプライン管理」を取り入れていますか?パイプライン管理は営業のボトルネックを発見するのにとても有効なマネジメント手法の一つです。

本記事では、このパイプライン管理について、目的やメリット、作成手順、成果を出すための方法をまとめました。ぜひ、皆さまの営業活動の参考にしてください。

パイプライン管理とは

そもそもパイプラインとは、「営業活動における一連の業務フロー」のことを指します。そして「パイプライン管理」は文字通り、初回のアポイント獲得から受注までの流れを可視化し、分析や改善を行っていくマネジメント手法のことです。

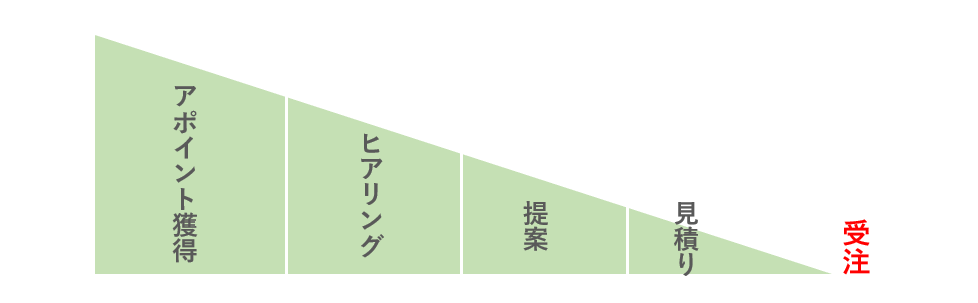

一般的な営業のパイプラインのフローは、

アポイント獲得→初回商談・ヒアリング→提案→見積り・クロージング→受注

となります。

このパイプライン管理は営業活動だけでなく、マーケティング活動においても活用することができます。各チャネルの効果を可視化することによって、より成果を上げるためにはどのチャネルに注力すべきかの判断ができるようになります。

パイプライン管理の目的

パイプライン管理の一番の目的は不透明になりがちな営業プロセスを可視化することですが、もちろんそれだけではありません。目標の売上から逆算して必要な商談数や顧客数などを指標(KGI、KPI)として算出することも、非常に重要な目的です。

たとえば商談から受注に至る確率は何パーセントあるのか、その商談につなげるためにはどの程度のコンタクト数が必要なのかを割り出すことに真価を発揮します。

またプロセスごとに、時系列で「いつ」「どのくらいの案件数が」「いくらの売上になるか」を把握することができるので、四半期や年度ごとの適正な売上計画を立てることができるのもパイプライン管理の特徴です。

パイプライン管理のメリット

パイプライン管理の概要はお分かりいただけましたでしょうか。ここからはパイプライン管理を実施するメリットを「営業担当者」と「管理者」それぞれの視点で見ていきます。

営業担当者にとってのメリット

- ◆メリット1:ボトルネックを見つけやすくなる

- パイプライン管理を行うと、今まで不透明だった各営業プロセスを可視化できます。

営業がうまくいかないときに「気合いで乗り越えろ」「とりあえず足で稼げ」という古いアドバイスでは問題を解決することは困難です。客観的なデータをもとに課題を分析することが必要になります。

パイプライン管理を用いれば、「目標に対するボトルネック」を把握できるようになります。営業担当者ごと・プロセスごとに目標と実績を確認することで、どこがボトルネックになっているのかが分かります。 - ◆メリット2:マーケティングの費用対効果を上げる

- 営業活動の成果はマーケティングのあらゆる施策と密接に関連しています。そこで、各マーケティング施策のデータを蓄積することで、より効率的かつ確度の高い活動のための改善策を打ち出すことができます。

お金をかけさえすれば効果の高いマーケティング施策になるわけではありません。受注につながりやすいターゲットやチャネルを割り出すことで、マーケティング費用をより効果の高い施策に投じることができます。さらに効果の出ない施策を割り出し、費用を抑えることもできますので、より費用対効果を高めることにも繋がります。 - ◆メリット3:売上予測の精度が高まる

- パイプライン管理により蓄積された歩留まり率や受注率などのデータをもとにすることで、可能な行動量を逆算し今後の売上予測を立てることができます。

また、可視化された各プロセスの状況に応じて、受注に近い案件数や売上見込み金額をもとに売上金額や売上時期を予測することもできます。

管理者にとってのメリット

- ◆メリット1:課題を早期に発見できる

- パイプライン管理により、作業の進捗状況やスケジュールとの差異、リソースの使用状況などを一元管理することができます。これにより、営業マネージャーなどの管理者は、中長期的な計画や課題を正確に把握し、必要な調整や優先順位の設定を行うことができます。

- ◆メリット2:営業担当者の活動を可視化できる

- データを管理することで、営業担当者の進捗状況をリアルタイムで可視化することができます。これにより管理者は、データに基づいた意思決定を行ったり、プロジェクトの改善、最適化を行うことができます。

- ◆メリット3:属人化の防止につながる

- 営業担当者によって、得意不得意や個々のスキルの差などがあります。それにより、成果にも差がでるでしょう。

パイプライン管理では、商談の状況を可視化できるだけでなく、データを蓄積できることから、これまでにどのようなやりとりがあったのか情報を共有することができます。

これにより、管理者は営業担当者一人一人の状況に合わせて教育を行うことができ業務が標準化され、属人化を防止することができます。

パイプライン管理のデメリット

- ◆デメリット1:データ入力の負担

- 営業活動を行いながらのデータ入力は、時間がかかることから営業担当者にとって負担となることもあります。入力に必要以上に時間をかけないためにも、入力フォームをテンプレート化しておくことやITツールを活用するなどし、負担を最小限に抑えることが求められます。

た、慣習の一つとして入力するのではなく、「今後の自身の営業活動に活かすことができる」というメリットや目的をしっかりと理解して取り組むことが必要です。 - ◆デメリット2:モチベーションの低下につながることも

- パイプライン管理を行うことで、売上だけでなく受注率や案件化率といったプロセスごとの細かい数字も可視化されます。

これにより、課題ばかりが目につき担当者のモチベーションを低下させてしまうことも考えられるのです。可視化された課題や懸念といったボルトネックは、チーム全体として適切な対策をし、管理者は担当者のモチベーションを下げることのないよう意識することも求められます。

パイプラインの管理手順

ここからは、実際にパイプライン管理を始めるための手順について解説していきます。 パイプライン管理は、管理者だけでなく営業担当者の協力が必要不可欠となります。そこでこの準備段階から管理者と担当者の双方で相談しながら進めていくことが大切です。

1.営業プロセスを細分化する

まずは、「アポイント獲得」「ヒアリング」「提案」といった自社の営業プロセスを細分化していきます。営業プロセスは業種によっても様々ですが、いずれもそれぞれのプロセスの定義を定めておく必要があります。担当者ごとに認識の差が生じないような明確な定義を定め、共有することが大切です。

またプロセスは、営業担当者の理想とするものではなく顧客が実際に購買へと至るまでのプロセスとすることが重要です。顧客視点に立ち、顧客の行動を軸にして細分化することを意識しておきましょう。

2.プロセスごとのゴールを明確化する

営業プロセスの細分化ができたら、細分化されたプロセスごとのゴールを明確化していきます。各プロセスから次のプロセスへ進むためのアクションを明確にすることで、営業担当者の指針となり、営業活動の方向性を定めることができます。

プロセスごとのゴールには、具体的な数字や条件を設定するなどし、誰が見ても認識の差が生じないようにしておくことがポイントです。

3.現状を各プロセスに当てはめる

最後に、細分化した各プロセスにチームが現在かかえている案件を当てはめていきます。また、当てはめた各プロセスの顧客数やCVR(次のプロセスへの転換率)も出しておきましょう。

ここまでの手順を踏むことで、事前に定義していた条件が不明確であると気づくこともあるでしょう。そうした場合には、臨機応変に調整することで少しづつパイプライン管理をブラッシュアップさせていくことが重要となります。

管理だけで終わらない!その後の分析方法

ここまで述べてきたように、パイプライン管理を行うことで、客観的に営業活動を可視化できます。では次に、管理後の分析方法について見ていきましょう。

◆仮説を立てる

パイプライン管理を通じてデータの蓄積ができたら、プロセスごとに課題の分析を行います。分析においては、全体の情報だけ見てざっくり判断してはいけません。また、とりあえず蓄積したデータを片っ端から分析していくのも、効率が悪いのでやめましょう。

まずはプロセスごとの数値を確認して、ボトルネックの仮説を立てていきます。営業がうまくいかない一番の原因となっているプロセスを見つけてあげましょう。

例えば、初回商談とクロージングの成功率は高いが全体での実績が芳しくない場合は、「商談数が少ない」ことがボトルネックである可能性が高くなります。ボトルネックの仮説を立てることができたら、そのボトルネックの原因、今回の例では商談数が少なくなってしまっている原因についても仮説を立てます。この例でいえば、「引き合いの数が足りない」「リードの数が少ない」「テレアポの活動量が足りない」などが挙げられるでしょう。

ボトルネックやその原因について仮説を立ててから、それぞれの仮説について蓄積したデータをもとに検証していくことが重要です。

◆営業担当者ごとのボトルネックもチェックする

同じ製品やサービスを売っていても、営業担当者によっても成果は大きく異なります。そこで営業担当者ごとに「どこでつまずいているのか」を、パイプライン管理を通して発見していきます。

個人ごとのボトルネックを把握することによって、全員一律ではなく個別に教育を行うことができるため、効率的に営業スキルを向上させることができるでしょう。

- 【例】

- Aさん

- ・分析:商談数は多いが受注数が少ない=受注率が低い

- ・仮説:クロージングスキルが足りない

- ・対策:クロージングが上手い社員に同行させる

- Bさん

- ・分析:ほかの人と比べると受注率は高いが受注数が少ない=商談数が少ない

- ・仮説:テレアポのアポ取得率が低い

- ・対策:リードの数を増やして商談の数を担保しつつ、テレアポのロープレを行う

パイプライン管理を行う際の2つのポイント

ここでは、パイプライン管理を行う上で意識しておきたいポイントについて見ていきましょう。

効率的に管理を行うためにSFAを活用する

パイプライン管理を成功させるには、各営業担当からそれぞれが対応している案件の商談情報や進捗を随時報告してもらう必要があります。この情報には正確性とリアルタイム性も求められるため、SFA(Sales Force Automation:営業支援システム)などの専用のシステムを活用すると効率的です。

Excelやスプレッドシートなどを用いての管理もできますが、同時編集に混乱するケースや入力の即時性が損なわれるケースもあるため、事前に綿密なルール設計を行う必要があるでしょう。

またパイプライン管理は現状のデータだけを見るのではありません。過去に蓄積してきたデータを分析することによって、営業活動の課題を把握することもできます。そのためにも、パイプライン管理を続け、データを蓄積することが重要です。

始めたばかりでは、目に見えるような成果につながりにくい可能性もありますが、精緻なデータを入力し続けるように心がけましょう。

営業担当者全員で共通認識を持つ

パイプライン管理の効果を最大限引き出すには、営業担当者全員で共通の認識を持って取り組む必要があります。

管理者である営業マネージャーだけが業務フローを把握するのではなく、営業担当者全員で一連の業務フロー、各商談フェーズのゴールを把握し、チーム全体で同じ目的に向かって業務に取り組むようにしましょう。

さいごに

パイプライン管理を行うことで、今まで見えていなかった営業活動の現状を客観的に把握することができます。「がむしゃらに営業活動を頑張っているのに、なかなか成果につながらない」というお悩みも、パイプライン管理で原因が明確になり、解決できる可能性がありますので、ぜひ参考にしてください。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。