MQL(Marketing Qualified Lead)とは?SQLとの違いやMQL創出の手順・施策を解説

MQL(Marketing Qualified Lead)とは、マーケティング活動によって創出された確度の高いリード(見込み顧客)を指します。またMQLの中でも、営業活動において受注可能性が高いと判断したリードをSQL(Sales Qualified Lead)と呼びます。

今回は、MQL・SQLの定義や違い、およびマーケティング部門と営業部門間でのよくある課題について紹介します。

- ▼この記事でわかること

- ・MQLの概要や特徴

- ・MQL創出の手順

- ・MQLとSQLに関するよくある課題と対策

MQLとは?定義と基本的な位置づけ

MQL(Marketing Qualified Lead)とは、マーケティング活動によって創出されたリード(見込み顧客)のことを指します。ホットリードなどと呼ぶ場合もあります。

マーケティング活動では、展示会出展による名刺獲得やホワイトペーパーのダウンロード促進によって、将来的な見込み顧客リストを増やしていきます。これらのリストに対しては、メール配信やセミナー開催による有益な情報提供を続けることで、顧客の自社製品・サービスに対する検討度合いの引き上げや育成(=リードナーチャリング)を行います。

その結果、一定以上の検討度合いとなった見込み顧客を「MQL」と呼んでいます。

MQLの3つの特徴

MQLの3つの特徴を紹介します。

1.アポ獲得がしやすい

前述の通り、MQLと呼ばれる見込み顧客は、自社の製品・サービスに対してある程度の興味・関心があることが分かっています。たとえば、

- ・どんな機能があるのか知りたい

- ・どんな料金プランがあるのか知りたい

- ・導入すればどのくらい成果が上がるのかを知りたい

などが挙げられます。獲得した企業リスト等に無作為にテレアポ(架電)をするよりも、ニーズがあると分かっているMQLのリストにテレアポを実施した方が商談(アポ)獲得の可能性は高いでしょう。

2.受注までの期間が長いこともある

一方で、MQLは必ずしも直近の購入・導入を検討しているわけではありません。「興味はあるが、うちの会社にはまだ早い」「購入したいが予算がないので、来年度以降に検討する」など、興味関心はあっても直近の商談にはつながらず、中長期的なフォローが必要になる場合もあります。

3.有効活用すれば費用対効果は高い

たとえば、見込み顧客を獲得するためのマーケティング施策である展示会出展には、膨大な予算が必要です。しかし、獲得名刺に対して一度架電して商談化しなかったら、営業担当の机に仕舞われてそのまま...という状態では、施策に対する費用対効果を下げることになります。

最初のアプローチで「ニーズがない」と判断された顧客であっても、ナーチャリングでMQL化すれば、施策の費用対効果を上げることが可能です。

MQLとSQLの違い

MQLとSQLの明確な違いは、受注に向けた営業フォローを本格的に始める基準を満たしているかどうかです。両者は全くの別物という訳ではありません。マーケティング部門から引き継いだMQLを精査した結果、営業部門で重点的にフォローすべきと判断した見込み顧客がSQLと呼ばれます。

まず、マーケティング部門がMQLであると判断した見込み顧客の情報は、営業部門に引き渡されます。その後、インサイドセールス等の営業担当者が電話やメールで顧客からヒアリングを行い、ニーズの顕在化状況や予算、導入予定時期を確認して、受注可能性が高いと判断すればSQLと認定されるのです。

SQLとは

SQL(Sales Qualified Lead)とは、営業活動に移される確度の高いリード(見込み顧客)のことを指します。

自社製品・サービスに対するニーズが顕在化しており、直近での導入予定があったり、直近ではなくても明確な導入時期が決まっているなど、顧客の中での購買意欲が明確になっていることが特徴です。

たとえば、「この機能とあの機能を使いたいので、お見積りをください」「この製品でこの施策は実現できますか?」「このツールを従業員100人の会社で使う場合、月額費用はいくらですか?」というような引き合いは、「SQL」と呼べるでしょう。

SQLは、顧客のニーズや要望が明確になっているため、リード発生〜受注の期間が比較的短いのが特徴です。商材によって異なりますが、場合によっては、初回商談後に即受注というケースもありえます。

MQLとSQLの連携が成果を左右する

MQLとSQLは異なる段階の見込み顧客ですが、どちらも最終的には受注につながる可能性があります。営業とマーケティングが連携を強化することで、リードの商談化スピードを加速させることができます。

そこでMQLの定義を営業と共有し、基準を統一することが重要です。これにより、営業がMQLを適切に対応でき、マーケティング側も質の高いリードを提供できます。また、MQLからSQLへの引き渡しがスムーズに行えるよう、必要な情報を整理しておくことがポイントです。

さらに、営業とマーケティングは定期的に情報を共有し、どのアプローチが効果的だったかをフィードバックし合うことで、両部門の協力が強化されます。連携がしっかりと確立されていれば、顧客の購買意欲を引き出しやすくなります。

MQLが重要とされる4つの理由

MQLは、営業効率を高め、マーケティング活動の成果を最大化するうえで非常に重要な概念です。なぜMQLがこれほど重視されるのでしょうか。主な3つの理由を見ていきましょう。

1.営業リソースの最適化につながる

MQLを定義することで、営業部門は確度の高い見込み顧客に集中してアプローチできるようになります。すべてのリードに無差別に連絡するよりも、関心度が高いリードに絞って商談化を進めることで、営業の時間と労力を効率的に活用でき、成約率の向上にもつながります。

2.マーケティング施策の効果が可視化できる

MQLは、マーケティング施策の成果を評価するための指標としても有効です。広告やコンテンツ、セミナーなど、各施策がどの程度MQLの創出に寄与しているかを定量的に把握できるため、PDCAを回しやすくなります。

3.営業とマーケティングの連携を促進する

MQLは、営業とマーケティングが足並みをそろえるための土台にもなります。どのようなリードをMQLとみなすのか、どのタイミングで営業に引き渡すのかといった共通認識を持つことで、部門間の連携がスムーズになります。結果として、組織全体でリードの育成から受注までを一貫して推進できるようになります。

4.中長期的な売上機会の最大化

MQLは、すぐに商談や受注につながらない場合でも、将来的に顧客となる可能性を秘めています。短期的なSQLだけに注力すると、数カ月〜数年後の受注機会を逃してしまうリスクがあります。MQLを継続的にフォロー・ナーチャリングすることで、中長期的な売上基盤を強化でき、競合に顧客を奪われる機会損失も防げます。

MQL創出する具体的な手順と施策

MQLは、リードジェネレーション・リードナーチャリング・リードクオリフィケーションの手順を踏んで創出します。ここでは、それぞれの段階で有効な施策や注意点を整理します。

1. リードジェネレーション(見込み顧客の獲得)

リードジェネレーションとは、見込み顧客の獲得のことです。具体的には、展示会出展やセミナー開催、Web広告出稿などが該当します。この段階で獲得する見込み顧客が少ないと、この後の施策となるリードナーチャリングを行う対象数も減ってしまうため、重要な施策といえます。

- 代表的な手法

- ・展示会やセミナーでの名刺獲得

- ・ホワイトペーパーやeBookのダウンロード施策

- ・ウェビナー

- ・オウンドメディアによる記事コンテンツ

- ・Web広告(リスティング、SNS広告、リターゲティング)

2. リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

リードナーチャリングは、獲得した見込み顧客を育成する段階です。リードジェネレーションで獲得した見込み顧客はまだ購買意欲が低いため、顧客ごとの検討度合いに合った施策を行い購買意欲を高めていきます。

- よく使われる施策

- ・メルマガ配信

- ・ホワイトペーパー提供

- ・ウェビナーや勉強会での関係構築

- ・SNSでの情報発信・エンゲージメント

一方、リードナーチャリングを行わないと、さまざまな機会損失が発生します。特にBtoBの場合、リードの購買プロセスは長期化・厳格化しているため、営業担当者がフォローをしても直近で案件化するリードはわずか15%という調査結果があります。

さらに獲得したリードを長期的にフォローできなかった場合、なんとその80%は2年以内には競合から製品・サービスを購入しているという調査結果もあります。これは大きな機会損失です。獲得した見込み顧客を育成するためにも、メルマガ配信やホワイトペーパーによる情報提供でアプローチしていきましょう。

3. リードクオリフィケーション(見込み顧客の抽出)

リードナーチャリングで見込み顧客の購買意欲を高めることができたら、リードクオリフィケーションで確度の高い見込み顧客(=MQL)の抽出を行います。営業部門とマーケティング部門で商談につながる見込み顧客の条件を定義し、当てはまるリードを抽出して営業部門に引き渡します。

商談・受注につながる見込み顧客を正確に絞り込んで判断するリードクオリフィケーションは、マーケティング部門にとって重要なプロセスといえるでしょう。

- 判定基準の例

- ・資料請求や見積依頼を行った

- ・製品ページを複数回閲覧した

- ・ウェビナー参加後に質問をした

- ・ターゲット業界の決裁権者である

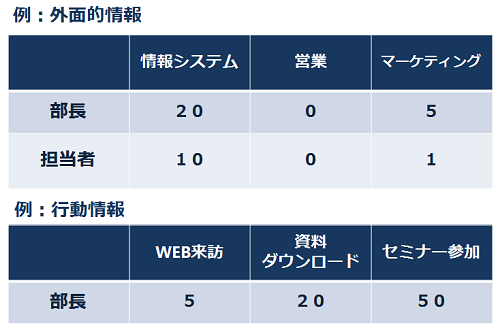

これらの情報をもとに、リードにスコアを付与する仕組みが「リードスコアリング」です。たとえば、「資料請求は2点」「見積依頼は3点」「決裁者は5点」など、見込み顧客の行動に応じてスコアを算出し、「10点を超えたらMQLとし、営業にパスする」というように明確な定義を定めることができます。

▼スコアリングの例

MQL活用におけるよくある課題と解決策

ここでは、企業が陥りやすい代表的な課題と、それを解決するための実践的な対策を解説します。

営業がMQLを放置してしまう理由

ここまで、MQL・SQLの定義と違いについて解説してきました。MQLもSQLも、確度の違いはあれど、共に将来的な受注可能性がある見込み顧客であることに変わりはありません。

しかし、多くの企業において、MQLを生み出すマーケティング部門とSQLを生み出す営業部門の間で連携が上手くいかない事態が起きています。具体的には、営業部門がMQLのフォローを積極的に行わないという課題です。なぜこのようなことが起こるのか、その原因について見ていきましょう。

原因1. MQLは商談化させるのが大変だから

SQLは顧客主導案件とも言われており、予算や導入時期が明確なため、商談スピードが早く、営業担当の労力も比較的少ないといえます。

一方、MQLの場合は「ニーズはあるが導入時期は未定」など営業担当が定期的に状況を伺い、導入に向けた不明点解消のための商談をセッティングするなどのアクションを積み重ねてSQL化させなくてはなりません。

SQLと比べて必要になる営業スキルのレベルが高く、対応に時間がかかることから、MQLには時間をかけたくない営業担当者も多いようです。

- 対策:インサイドセールスなど育成チームでMQLを温める

- この課題には、営業に渡す前段階でMQLをフォローする「育成専任チーム(インサイドセールスやSDR)」を設けることが効果的です。このチームがMQLの状況を把握し、ニーズを引き出し、導入意欲を高める役割を担います。

ある程度商談化の目処が立ってから営業に引き渡すことで、営業の負担を減らし、放置を防ぐことができます。

原因2. MQLは直近の受注目標達成には貢献しないから

営業担当者は、毎月の受注目標を持っています。今月の目標達成が厳しい状況で目の前にMQLとSQLの顧客がいれば、当然SQL顧客のフォローを優先し、MQL顧客は放置されてしまうでしょう。

MQLも半年~数年後の受注につながる可能性が高い重要な見込み顧客なのですが、多忙な営業担当者は顧客フォローの優先順位を付けざるを得ず、結果、後回しになってしまうことがあります。

- 対策:評価制度に中長期視点を取り入れる

- 営業がMQLを後回しにする背景には、短期的な受注だけが評価される制度も影響しています。これを防ぐには、MQLのフォロー活動をKPIとして評価に組み込む仕組みづくりが重要です。

たとえば、MQLからSQLへの転換率や、一定期間内のナーチャリング対応件数などを指標とすることで、営業担当者がMQLへのアプローチにも積極的になりやすくなります。中長期の成果も可視化・評価する体制を整えることで、MQLを戦略的に活用できるようになるでしょう。

MQLの放置は大きな機会損失になる

一昔前は、SQLのみに注力した営業活動でも一定の成果を上げることは可能でした。しかし、ビジネスシーンにおける競争が激しくなってきた現在の日本では、SQLだけにアプローチしていては売上を上げることは難しくなります。

特に状況が変化してきた要因の一つが、BtoBにおいて、顧客が自らインターネットで情報収集するのが当たり前になったことです。顧客が製品やサービスに興味がある場合、わざわざ営業担当に問い合わせしなくても、ネット上で情報収集や比較検討ができてしまいます。そのため、営業担当がフォローを後回しにしたMQLが自ら情報収集を行い、いつの間にか競合から製品を購入していた...というケースが起きるのです。

前述の通り、確かにMQLはSQLと比べて直近の受注につながらないかもしれません。しかし、MQLをフォローしないことは、自社の中長期的な機会損失となるばかりか、競合に貴重な見込み顧客を譲ることにもなるのです。だからこそ、企業にとってはMQLもSQLと同様の価値があり、MQLの創出やSQLへの転換にパワーをかけるべきと言えるでしょう。

MQL運用を成功させる3つのポイント

では、機会損失を防ぐために、MQLをフォローする際はどのような点に注意すれば良いのでしょうか。

MQLの定義を明確にする

まずは、マーケティング部門と営業部門で認識のすり合わせを行い、MQLの定義を明確にしておく必要があります。定義が明確でない場合、営業担当者は引き渡されたMQLに対して、商談化の可能性が低いためフォローしないという判断をするかもしれません。

合意を取らないまま、MQLの引き渡しを続けても成果は上がらないため、重要なポイントといえます。

部門間の情報連携を強化する

MQLとして営業にパスしたあとも、どのようなプロセスで生み出されたMQLなのか、獲得の経路や、これまでのアプローチ履歴といったさまざまな情報を、マーケティング部門と営業部門で共有できる体制作りが重要となります。

これらの情報は、その後の商談や受注理由の分析でも活用することができるため、部門間で必ず共有すべき情報といえます。顧客情報を正確かつ迅速に共有するためには、MAやSFAといったITツールの活用が効果的です。

KPIを設定してPDCAを回す

MQL運用を軌道に乗せるには、「創出したMQL数」や「MQL→SQL転換率」「MQLからの商談化率」などのKPIを定める必要があります。指標を設定せずに運用を続けると、施策の成否が不明確になり、改善の打ち手も見えなくなります。

定期的に数値を確認し、成果を振り返りながらPDCAを回すことで、MQLの質・量ともに改善していけるのです。

活用することで業務効率化につながるMAの詳細は以下の記事で詳しく解説しています。

まとめ:MQLは将来的な受注に貢献する重要な見込み顧客

MQLとSQLの定義や違い、よくある課題について解説してきました。MQLは直近の受注につながらなくとも、将来的な受注に貢献する可能性が高い見込み顧客です。マーケティング部門と営業部門で上手に連携しながら、売上の最大化を目指しましょう。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。