マーケティングオートメーション導入の失敗事例8つと成功のポイント

マーケティングオートメーションとは、マーケティング活動を自動化・効率化するためのツールです。マーケティングではリードのさまざまな行動をもとに、仮説を立て、適切なアプローチを行う必要があり、そこで活用されるマーケティングオートメーションは高機能・高性能なものが多いという特徴があります。

またツールによって価格が年間100万円を超えるものもあるため、導入するからには確実な効果を得たいもの。しかし、マーケティングオートメーションの導入はポイントを押さえないと失敗してしまうこともあります。

そこでこの記事では、マーケティングオートメーションのよくある失敗例を解説します。記事の内容を押さえることで、マーケティングオートメーション導入での失敗リスクを下げられるでしょう。

マーケティングオートメーション導入に失敗する理由

まずは、マーケティングオートメーションの導入に失敗してしまう理由について見ていきましょう。

機能を理解していない

マーケティングオートメーションはその名前から「マーケティング業務を自動化してくれるツール」と考える方も多くいます。確かに、導入により今まで手動で行ってきた作業が自動化され、効率化が図れるようになります。しかし、全ての業務が自動化できるわけではありません。

例えば、マーケティングオートメーションの導入により、メール配信後の結果の計測は自動化できますが、施策の改善や、新たなコンテンツを考える部分には人的リソースが必要です。

機能を理解していないことで、リソースの配分ができておらず導入後にうまく運用できなくなってしまうことがあります。導入の際には、あらかじめ機能を十分に理解し、何を自動化し、どの部分で人的リソースが必要となるのかを明確にしてから導入を進める必要があるのです。

マーケティングオートメーションの知識不足

マーケティングの最終的な目的は受注となり、そこに至るまでにはさまざまなプロセスや施策があります。この一通りのマーケティング知識がなければ、マーケティングオートメーション導入を成功させるのは難しいでしょう。

マーケティングオートメーション導入を成功させるためには、このマーケティング知識に加え、さらにツールの操作に関する知識も必要となります。

マーケティングオートメーションよくある8つの失敗例

マーケティングオートメーションを導入するときのよくある失敗例は次の8つです。

- 失敗例①:目的やKPIが定まっていない

- 失敗例②:人的リソースや役割分担が不十分

- 失敗例③:インサイドセールスによる橋渡しができていない

- 失敗例④:機能を使いこなせる人がいない

- 失敗例⑤:そもそもリードが少ない

- 失敗例⑥:Webサイトのコンテンツ不足

- 失敗例⑦:運用設計が不十分

- 失敗例⑧:結果を急いでしまう

順番に深堀りしていきます。

失敗例①:目的やKPIが定まっていない

マーケティングオートメーションの導入でありがちな失敗が、目的やKPIが定まっていないために、マーケティングオートメーションの導入自体が目的になってしまうことです。

マーケティング業務や営業活動を効率化できるのがマーケティングオートメーションです。しかし、自社でどんな課題を抱えているのか把握せずにマーケティングオートメーションを導入してしまい、結果的に明確な効果が得られなかった、というのがよくある失敗例です。

事前に目的やKPIを定めることで、課題解決のためのPDCAを回せます。また場合によってはマーケティングオートメーションを導入しなくても課題解決ができることもあります。

「○○という課題を解決するために、マーケティングオートメーションの○○の機能を使う必要があるため、導入が必要」というところまで落とし込みができれば、このような失敗はしないでしょう。

失敗例②:人的リソースや役割分担が不十分

マーケティングオートメーションのよくある失敗例2つ目が、人的リソースや役割分担が不十分であることです。

マーケティングオートメーションを開発・提供しているマルケト社によると、マーケティングオートメーションを運用するのに推奨される人数は6人とされています。

また、マーケティングオートメーションはマーケティング活動における「集客・リード獲得・教育・営業」までのフェーズを自動化するものです。

本来であれば複数のフェーズを兼任するのが難しいため、1つのフェーズごとに最低1人以上の担当者が必要です。さらに運営責任者を含めると、最低でも合計5人は必要になるでしょう。

日本の企業はマーケティング担当が1人しかいない会社が多く、マーケティングオートメーションを導入した結果、業務過多になってしまい運用が追いつかなくなることが多くあります。

また5人でマーケティングオートメーションの運用全般を管理できたとしても、運用時の役割分担をしなかった結果、運用に失敗してしまうケースもあるのです。

失敗例③:インサイドセールスによる橋渡しができていない

マーケティングオートメーションでよくある失敗例3つ目は、「インサイドセールス」がうまく機能せず、見込み度の高いリードを営業にうまく橋渡しできていないことです。

マーケティングオートメーションでは、リードの動きから判断して売り上げに繋がりそうな「ホットリード」の検出ができます。しかし、ホットリードが見つかっても営業担当がその見込み度合いを理解していないために、適切なアプローチができなかったり、アプローチが後回しになってしまうケースが多いのです。

そのため、マーケティングオートメーションの活用にはマーケティング・インサイドセールス・営業の3部門がしっかりと連携することが重要です。

失敗例④:機能を使いこなせる人がいない

マーケティングオートメーションは非常に高性能かつ多機能です。そのためマーケティングオートメーションのよくある失敗として、その機能を使いこなせないというものがあります。

マーケティングオートメーションは、マーケティングの本場であるアメリカが発祥です。マーケティングのプロが使うために作られたツールなので、マーケティングオートメーションを活用するにはマーケティングの知識やスキルが求められます。

マーケティングについて理解していない担当者がいきなりマーケティングオートメーションを使おうとしても、機能が持つ役割を理解できないため、その効果を十分に発揮できないというケースが多いのです。

失敗例⑤:そもそもリードが少ない

マーケティングオートメーションでは、リードを育成する「リードナーチャリング」のためにメール配信機能がよく使われます。しかし、営業担当が回収した名刺が少ないために、そもそもメールを配信できるリードが少ないというのがマーケティングオートメーションの導入時のよくある失敗例です。

もちろん、配信先が少なくてもマーケティングオートメーションのメール配信機能は使用できます。

しかし、メール配信の平均的なメール開封率は、配信数の10%とされています。そのためリードが少ない状態でメール配信しても、十分な効果は得づらいでしょう。

また、マーケティングオートメーションは「○○のセミナーに参加した人」「料金ページを10分以上閲覧した人」など、ターゲットを絞った「セグメント配信」ができます。しかし、リードが少ないとせっかくのセグメント配信もかえって非効率になってしまいます。

失敗例⑥:Webサイトのコンテンツ不足

マーケティングオートメーションを活用する上で、Webサイトのコンテンツが充実していることも重要な要素です。

逆に、コンテンツが少なかったり、設計が不十分であるためマーケティングオートメーションの活用がうまくできないというケースがあります。サイトコンテンツが少なかったり、サイト内設計がうまくできていないと、リードの行動によるスコアリングの基準が作りにくいため、本当に見込み度が高いリードの検出がしづらくなるのです。

失敗例⑦:運用設計が不十分

「マーケティングオートメーションがあればマーケティング活動や営業の効果が上がるはず」と導入することだけが目的になり、「なんのために」「どのように」運用するかの道筋が決まっていないと、思うように運用が進まず、本来の効果を発揮できません。

例えば、見込み顧客の獲得、育成、選別のようにフェーズごとのプロセスを細かく設定し、いつ、どのようなアプローチをするのが効果的か一連のシナリオを作成します。これらのマーケティングプロセスの中のどこでマーケティングオートメーションを活用したいのか明確にしておきましょう。

こうした事前の運用設計を綿密に立てることで、マーケティングオートメーションを効果的に運用することができます。

失敗例⑧:結果を急いでしまう

マーケティングオートメーションの運用には、事前準備から施策の実行、効果検証と、結果が見えるまでにはある程度の時間がかかります。短期間で効果を発揮することが難しいことを理解せずに導入してしまうことで、結果がでないうちにツールを使わなくなってしまったということになり兼ねません。

マーケティングオートメーションを活用するマーケティング施策は、中長期的な活動で効果を発揮することを忘れずに、計画を立て取り組む必要があります。

失敗しない!マーケティングオートメーション導入・運用のポイント

ここでは、これまでご紹介したような失敗を避けるために押さえておきたいMA導入・運用時のポイントについてご紹介します。

自社の現状を整理し、導入目的を明確にする

まずは自社のマーケティング業務を洗い出し、マーケティングオートメーションを使って解決したい課題を明確化しましょう。

例えば、「見込み顧客数を増やし商談数アップ」や、「営業の効率化を図り成果向上」など、自社の課題との整合性も踏まえた具体的な目的の設定を行います。

具体的な目的が明確になることで、運用の際の効果測定や改善も行いやすくなります。

人的リソースの確保

よくある失敗例②で解説したように、人的リソースの確保が重要です。

今まで手動で行ってきた作業が自動化され、効率化が図れるようになるMAツールですが、全ての業務が自動化できるわけではありません。コンテンツ作成や、シナリオ設計などのほかにもメール配信後の施策の改善や、新たなコンテンツを考える際に人的リソースを要します。

導入の際には、あらかじめこういった人材の確保なども考慮し、進めていく必要があります。

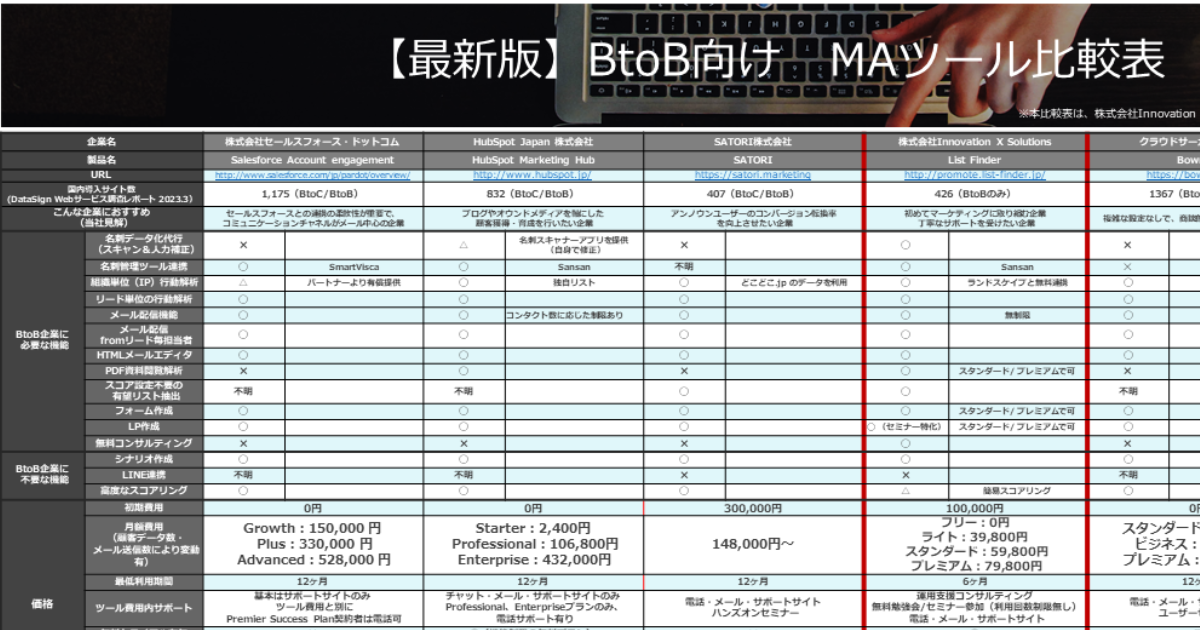

自社の状況に合わせたツール選定

多機能なMAツールはたくさんありますが、よくある失敗例④でも解説したように使いこなせなくては意味がありません。

まずは自社の課題解決につながる必要最低限の機能があるツールを選び、ツールの中で必要な機能の優先順位を決めておきましょう。

例えば、リード数が少ないのであれば、新規顧客獲得に適したツールを選ぶなど、どの機能でどの課題解決ができるのか、機能に当てはめて選定すると必要なツールが明確になります。

サポート体制の確認

見落としがちなポイントですが、導入の前には必ずツール導入後のサポート体制についても確認しておきましょう。

初めてMAツールを導入する際には、機能の使い方がわからないときや、トラブルが発生した際にサポートしてもらえる窓口があるかどうかは重要なポイントとなります。

また、効果的な運用を行うためのコンサルの有無なども、ツールの導入には欠かせない選定ポイントとなるでしょう。

PDCAサイクル

施策の実行後は効果を分析し、コンテンツやシナリオの改善、検証を行います。

マーケティングオートメーション導入後、一度施策が軌道に乗り順調だったとしても、その効果がずっと続くことはほぼありません。時期や時代によって、顧客が求めるものは変わってくるため、常に変動するリードのニーズを把握し、結果の分析や運用状況の改善、そして計画の再構築を繰り返すことが成果につながる重要なポイントとなります。

また、施策改善と柔軟な対応をするためには、PDCAサイクルを上手く回せる担当者を決めておくことも大切です。

まとめ:成功の鍵はマーケティングオートメーション導入の目的をはっきりさせること

この記事では、マーケティングオートメーションを導入するときの失敗例と失敗しないためのポイントについて解説しました。最後に、記事の内容をもう一度おさらいしましょう。

- 失敗例①:目的やKPIが定まっていない

- 失敗例②:人的リソースや役割分担が不十分

- 失敗例③:インサイドセールスによる橋渡しができていない

- 失敗例④:機能を使いこなせる人がいない

- 失敗例⑤:そもそもリードが少ない

- 失敗例⑥:Webサイトのコンテンツ不足

- 失敗例⑦:運用設計が不十分

- 失敗例⑧:結果を急いでしまう

マーケティングオートメーション導入を成功させるには、まず導入の目的をはっきりさせ、「自社に最適なツールを選定する」ということが最も重要です。導入前に目的を明確にすることで、「自社にとって必要な機能は何か」を判断することができます。

まずは、課題解決につながる必要最低限の機能を明確にし、自社でうまく運用できるのかを見極めていくことで、成果につながるMAツール導入となります。