リードスコアリングとは?実施のメリットや手順を徹底解説

リードスコアリングとは、リード(見込み客)の購買意欲を評価(スコア化)することです。スコアが高い=購買意欲が高いと思われるリードを抽出し、その後のマーケティング・営業活動を効率良く進めることで、商談数や受注数を増やすのが目的です。

「ナーチャリング」や「マーケティングオートメーション」という言葉がBtoBマーケティングの各所で語られるようになり、着実にBtoB領域においてもマーケティングという概念と手法が着手しつつあります。

しかし、マーケティング手法の中でも最も運用の難易度が高いのが「リードスコアリング」です。本記事ではリードスコアリングの概念を理解し、着手するためのヒントをお伝えします。

また、リードスコアリングの前段階で必要な「リードナーチャリング」をかんたんに行う方法をまとめた「リードナーチャリング実践ガイド」もご用意していますので、ぜひダウンロードしてご覧ください。

リードスコアリングとは?

リードスコアリングとは、リード(見込み客)の購買意欲を評価(スコア化)することです。

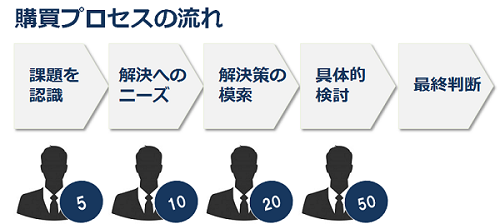

例えば「1週間で料金ページを3回訪問したら、購買意欲があると考えられるため5点」「同業他社の資料ダウンロードは購買にはつながらないため1点」と、リードの属性や行動に応じて点数を付けます。

数千件・数万件あるリードの中からスコアが高い=購買意欲が高いと思われるリードを抽出し、その後のマーケティング・営業のアクションを取りやすい状況にするのがリードスコアリングの目的です。

多くの場合、リードスコアリングで購買意欲が高いと思われるリードの最上位のものを営業にパスします。その時点で購買意欲が最も高いリードなので、営業が直接フォローして成約へつなげやすくなるのです。

マーケティングのゴールが営業への案件・商談のパスの場合、リードスコアリングを行うことで営業に対して「案件・商談になりそうな見込みの高いリード」を提供できます。そのためリードスコアリングはナーチャリング活動、そしてマーケティング活動全体の目標ともなりうる重要な手法なのです。

リードスコアリングによるメリット

リードスコアリングをすることには次のメリットがあります。

- ・営業効率が上がる

- ・見込み度が低い顧客のリスト化

営業効率が上がる

まず、リードスコアリングには営業効率を上げる効果があります。一般的に、顧客は顕在層よりも潜在層のほうが数が多く、潜在層の購買意欲を高めるためにはアプローチが必要となります。潜在層を抽出し、適切なアプローチをかけるのに有効なのがリードスコアリングです。

例えば、リードスコアリングで見込み度が高い人を抽出し、その人には営業担当からアプローチさせます。そうすることで、今までやみくもに営業をかけていたのが、見込み度が高い人から順番に営業できるため、効率が上がるのです。

見込み度が低い顧客のリスト化

また見込み度が高い人を抽出すると、同時に見込み度が低い人も抽出されます。現在見込み度が低い人でも、ナーチャリングをすることで将来的に購買意欲が上がる可能性があります。これらの層には見込み度が低いからアプローチをかけないのではなく、購買意欲を上げるための別のアプローチを実施します。

リードスコアリングに必要な3つの情報

リードスコアリングは、リードに対しての評価を点数で表現します。見込み客に対して把握できた情報をできるだけ自動的にスコアに置き換えていきます。スコアのもとになるのは以下の情報です。

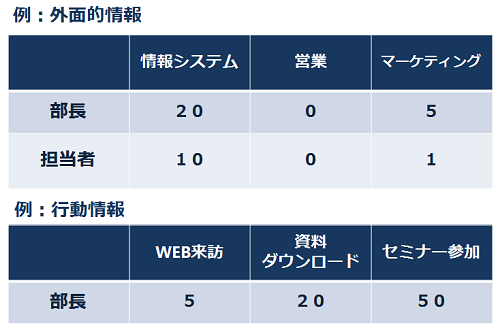

- 1:外面的情報

- 見込み客の所属する企業の規模や業種、見込み客の部署や役職など、見込み客と対話せずとも外から見て分かる情報

- 2:内面的情報

- 見込み客の検討フェーズや課題、嗜好や現在導入しているサービスへの不満など、見込み客とのコミュニケーションからわかる情報

- 3:行動情報

- 見込み客がセミナーに参加した、サイトを閲覧した、資料をダウンロードしたなど、見込み客の行動からわかる情報

この3つの情報をスコアに置き換えて見込み客ごとに評価をします。

1:外面的情報

まず1つ目の外面的な情報は最も入手しやすく、名刺交換した時点(リード化した時点)である程度評価ができます。外面的情報のスコアリングは、例えば、情報システム系の人をターゲットにしている場合、該当する人には10点をつけ、営業の人の場合には0点とします。

2:内面的情報

一方、2つ目の内面的な情報は把握するのが非常に難しいです。内面的情報を把握するには見込み客とのコミュニケーションが必要なので、全リードの情報を把握するのは時間がかかります。

また、この情報は一度把握しても、時間が経つと変わってしまう可能性が非常に高いです。内面的情報を把握する方法には、資料をダウンロードさせるときのフォームでの質問内容や、テレコールなどがあります。

3:行動情報

3つ目の行動情報については、「セミナーに参加した」「資料をダウンロードした」など、リアルな接点での情報は事実として残っていくため、外面的な情報の次に把握しやすい情報と言えるでしょう。

とはいえ、この3つの情報を全て統合してリードの評価をすると判断基準が複雑になります。そのため、BtoBマーケティングツールでのリードスコアリングは、行動情報を元にスコアリングを行うものが多いです。

リードスコアリングにおけるよくある課題

上記のような行動情報をもとにしてスコアリングするにあたり、多くの企業が直面する課題は以下のものでしょう。

- 1:スコアを付ける基準がわからない

- 2:ハイスコアになったリードが実は有望見込み客ではない

1:スコアを付ける基準がわからない

まず、1つ目に「リードスコアリングでは見込み客がどういう行動をしたら何点を付けるか」という基準と点数の付け方が分からないという課題があります。スコアの基準は企業や商品、Webサイトの作りによって千差万別なので、営業・マーケティングチームが協力して適切なスコアを模索していきましょう。

2:ハイスコアになったリードが実は有望見込み客ではない

またスコアリングにおける課題の2つ目として、行動履歴を元にした結果、競合やパートナー担当者がハイスコアになってしまい、本当に有望な顧客が埋もれてしまうことがあります。

特にサイト閲覧履歴やメール開封履歴、資料ダウンロード履歴をスコアリングの元情報とする場合、競合する会社やパートナー担当者が調査のために閲覧や開封をすることが多いため、見込み客よりもハイスコアになりがちです。

リードスコアリングの方法と手順

では、上記のようなリードスコアリングにおける課題を解決するためにはどのようにすればよいのでしょうか。その解決策として、次の手順でスコアリングを行うことをおすすめします。

- ・いきなりスコアリングせず、「絞り込み」から実行する

- ・既存リードでスコアリングのテストをする

- ・PDCAを回す

いきなりスコアリングせず、「絞りこみ」から実行する

スコアリングを始めるときには、まずはあえてスコアを付けずに、有望見込み客を発見する努力をしてみましょう。

例えば、サイトに来訪して「価格ページを見た」という行動を直近1週間で3回行った見込み客というだけでも、よほど大企業でなければリードの数は相当絞り込まれます。

苦労しながらスコアリング設定をして運用をしても、最終的に確度の低いリードが混ざってしまうのであれば、たとえ営業チームへパスしてもアポイント・商談につながらないということがあります。ある程度そういったリードがあるのを前提として「価格ページを見て、直近1週間で3回流入した」見込み客を有望リードとして扱うところから着手するとよいでしょう。

既存リードでスコアリングのテストをする

ある程度リードの絞り込みができるようになったら、スコアリングを導入する準備として既存のリードでスコアリングをしてみましょう。

これは、いきなりスコアリングを実施するのではなく、まず現時点で見込み度が高い顧客や商談中のリードでスコアリングすることで、導入前のテストを行うという目的があります。

頭の中で考えた採点方法よりも、目の前にいる顧客の情報をもとにスコアリングを設計することで、自社に合うスコアリングを模索できます。

PDCAを回す

スコアリングにおいて最も重要なのが、スコアリングを初めてからの動きです。スコアリングは一度設定したら終わりではなく、継続的に採点基準を見直す必要があります。

具体的には、営業担当とスコアリングの担当者が打ち合わせをし、スコアが高い顧客が実際に受注に至ったのか、スコアリングとのズレがないかを話し合います。

スコアリングを始めてからは月に1回のペースで見直しをしてもよいでしょう。スコアリングの精度が上がってきたら2〜3ヶ月に1回に落としていきます。

スコアリングに依存しすぎない

最後に、スコアリングにおける重要な考え方をお伝えします。それはスコアリングに依存しすぎず、目の前のデータから判断することです。

例えば、スコアリングの結果で見込み度が高いリードがあったとします。しかし、そのリードがアクションを行ったのが1ヶ月前の情報だった場合、直近で活発にアクションしているかどうかも確認しないといけないため、一概に点数は高くても本当に見込み度が高いとは言えません。

むしろ、点数は少し低いものの直近2週間でのアクションが活発なリードのほうが、すぐに成約につながる可能性が高いとも考えられます。

あくまでも、スコアリングは数字だけのデータです。本当に見込み度が高いかは、マーケティング担当者の嗅覚を信じるということも重要なのです。

まとめ

スコアリングという考え方は、もともとBtoCの金融業界で膨大な個人の信用を評価するという考え方から来ているという説があります。

BtoB企業の多くは見込み客データがBtoCよりも少ないと想定されるので、「スコアリング」まで行かずとも適切な「絞り込み」だけでも一定の効果が得られるはずです。

また絞り込みやスコアリングは、リードの動きを監視し続けるのは時間がかかるうえ、膨大な量があり大変です。スコアリングにかける時間がない場合は、マーケティングオートメーションを導入しスコアリングを自動化するという方法もおすすめです。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。