展示会のアフターフォローの方法を解説!獲得名刺を成果につなげる5つのメソッド

展示会からの顧客獲得に向けて目標設定や、展示ブースの装飾、販促グッズの準備を進めているご担当者も多いのではないでしょうか。この貴重な機会を最大限に活用するためにも、展示会はその後のフォロー施策とセットで考える事が必要不可欠です。

今回は、展示会で獲得した名刺から効率的に案件を創出するメソッドを展示会ノウハウとしてお伝えします。

展示会のアフターフォローが重要な理由

ご存知の通り展示会には多くの方がご来場されます。具体的な検討をする方から情報収集のために来場している方、他の目的で来場して立ち寄ってみた方など、その目的も様々です。また、競合やパートナー、関連会社などとご挨拶されることも多いですよね。

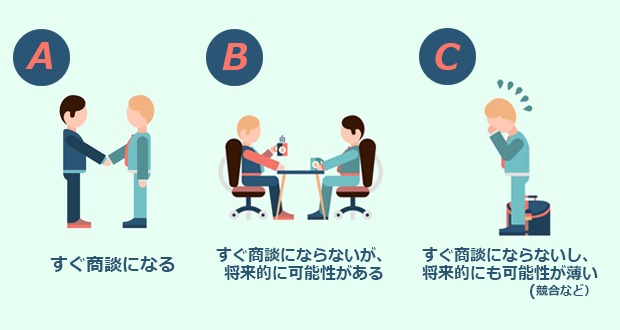

出展社は多くの場合「見込み顧客や商談を創出すること」を大きな目的にしていると思いますが、このように様々な方と名刺交換をする展示会では、当然全てがすぐに商談になるわけではありません。ですので、その前提を踏まえて以下の2つの位置付けを認識しておくことが大切です。

- すぐに商談になる名刺の発掘

- すぐには商談にならないが、今後商談につながるかもしれない名刺の獲得

あなたの会社では、すぐに商談になる名刺はフォローしているけど、それ以外の名刺はほったらかし...なんて事はありませんか?

1の「すぐに商談になる名刺」は全体の何%でしょう?仮に7%とした場合、1500枚も名刺を獲得しているにも関わらず、105枚しか有効活用できていないことになります。これでは展示会にかかるコストが勿体ないですよね。

そこで2の「すぐには商談にならないが、今後商談につながるかもしれない名刺」も継続的にフォローし、案件創出につなげることが重要となるのです。

展示会アフターフォローの手法

まずは、展示会アフターフォローで活用できる手法について見ていきましょう。アフターフォローは、見込み顧客の興味・関心度合いに合わせて異なる手法を活用することが効果的です。

電話

展示会のアフターフォローでよく使われる手法の一つが電話です。短時間しか会話することができない展示会では、現状やニーズを全て把握することが難しいため、展示会後に改めて電話で認識のすり合わせや、課題を明確化することができます。

しかし電話で全ての見込み顧客をフォローすることは時間やコスト的にも難しいため、見込み顧客の中でも「すぐに商談につながりそうな名刺」に絞って架電する必要があります。

メール

メールも展示会のアフターフォローでよく使われる手法の一つです。メールは、時間をかけず一度に多くの見込み顧客へのアプローチが可能というメリットがあります。 また、シナリオメールやステップメールの活用が効果的です。

- シナリオメール

- あらかじめ設定した条件に基づいて自動送信できるため、来場者の反応や見込み度合いに合わせてメールを配信することができます。

- ステップメール

- 見込み度合いに応じて段階的にメールを配信するステップメールは、関心度合いを徐々に高めていくことができます。

どちらも、見込み顧客の関心度合いに合わせて使い分けることで、効率的に商談創出につながるでしょう。

DM

DM(ダイレクトメール)もアフタフォローの手法の一つで、メールよりも丁寧な印象を与えることができたり、開封率が高いとされる手法です。

しかし、メール配信に比べ手間やコストがかかるため、電話同様、見込み度合いが高いと判断できる顧客に絞って活用する必要があります。

【事前準備編】効果的なアフターフォローを行うための準備

ここでは、効果的なアフタフォローを行うために欠かせない事前準備について見ていきましょう。

フォロー担当者と手法を選定する

展示会後、「誰が」「どのように」フォローを行うのか事前に計画し、スケジュールを作成しておきましょう。まず担当者が顧客ごとにフォローアップを進めるために必要な情報を共有し、スケジュールを調整しておきます。

またどのような手法を活用するかは、上述した展示会アフターフォローの手法から、来場者の見込み度合いに合わせて選定していきましょう。

展示会のアフターフォローを効果的に行うためには、事前に計画を立て、準備を行うことが重要です。フォローアップをスムーズに進めるためにも、チーム全体での連携やタスクの割り振りも行いましょう。

フォローコンテンツを用意する

展示会アフターフォローの担当者と活用する手法の選定ができたら、次に活用するコンテンツを準備しましょう。

コンテンツは、見込み顧客に送るお礼メールの内容や添付する資料、Webコンテンツなどが含まれます。

これらのフォローコンテンツは、展示会来場者の見込み度合いを高めるためにも重要であり、効果の高いコンテンツを用意する必要があります。

【実践編】獲得名刺を案件につなげる5つのメソッド

ここからは実際に、すぐに商談になる名刺の成果を最大化する方法から、すぐに商談にはならないが、将来的に可能性のある名刺から案件を生み出すまでを5つのメソッドに分けて解説していきたいと思います。

メソッド1:展示会名刺の仕分け

前述のとおり、展示会で獲得できる見込み顧客の検討フェーズは多種多様です。これが整理されないまま営業に引き渡されるのが一番良くありません。かといって、細分化しすぎるのも仕分けの手間がかかります。

ですので、先ほどの「すぐ商談になるか、ならないか」で大きく2つに分けることをおすすめします。できれば、「すぐ商談にならない」という見込み顧客は「将来商談になる可能性があるかないか」という視点で分けて、以下の3つのグループに分けるのをおすすめします。

ABCの判断基準は、自社サービスのターゲット像や来場者の緊急度などの必要度合いに合わせて事前に明確にしておくと良いでしょう。すぐに商談になりそうかどうかは営業の人の判断にもよりますので、実際の営業が展示会現地で判断してA~Cに仕訳できるような体制になっているのがベストです。

ちなみに弊社は名刺交換した後に、名刺の後ろにメモしておき、ブース裏で仕分けするようにしています。

メソッド2:名刺のデータ化

先ほどのABCの名刺は全てデータ化します。紙のままでは損失や、結局ロッカーに眠ったままになってしまうといったリスクがあり、他のデータとの突き合わせが出来ません。近年では、低価格な名刺データ化のサービスもありますので、ぜひ導入してデータ化をすすめましょう。

メソッド3:営業アプローチ

データ化した後、ここからが本番です。Aのすぐ商談になる名刺はすぐに営業にパスしましょう。データ化に時間がかかる時は、データ化を待たずに先に営業に名刺を渡してアプローチし、後からデータを集約するという方法もあります。いずれにせよ、展示会後できるだけ早いタイミングで営業が接触することが重要です。

展示会に来場した方は、あなたの会社だけでなく複数のブースを見ていくものですよね。数時間でいろいろなブースを見て回りますから、ブースで見た内容はすぐに忘れてしまいます。Aの名刺については素早く、営業の方が直接フォローできるようにしておきましょう。

メソッド4:継続したメールアプローチ

営業アプローチを実施している出展社は多いイメージですが、メールアプローチを行っている出展社は意外に少ないものです。メールアプローチは先ほどのB「すぐに商談にならないが、将来的に可能性がある」へのアプローチ手段として用います。Aの名刺のように全てに対して営業アプローチできるのがベストではありますが、数としてはBのほうが圧倒的に多くなりますから、メールが一番効率的です。

また、メールアプローチは継続して行うことが重要です。検討のタイミングが訪れた時に、あなたの会社や取り扱うサービスのことを想起してもらうことが必要ですので、定常的にメールをお送りし、忘れられない関係性をキープしておくことがただの来場者を顧客にする、つまり見込み顧客の育成(リードナーチャリング)につながっていくのです。

メソッド5:有望な見込み顧客の絞り込みとアプローチ

メールを定期的に送付していると、ある日資料をダウンロードしてくれたり、サイトに来訪して色々なページを見てくれたりするようなタイミングが有ります。これが、Bの名刺がAに変化した可能性が高いタイミングです。これを把握して再度アプローチをすることで商談につなげていくのです。

まとめ

いかがでしたでしょうか。展示会ではすぐ商談になる顕在顧客とそうでない見込み顧客が混在していますので、きちんと見分けて、適切なコミュニケーションを取っていくことが重要です。ぜひ実践してみてください。

「メールアプローチ、やってみたいけどどんなメールを送ればいいのかわからない...」「再度アプローチするタイミングにはどんなものがあるの?」「Web施策と営業リソースを有効に活用したい!」という方には、メソッド4、5についてさらに詳しく解説したノウハウBookを無料でご用意していますので、ダウンロードしてお役立てください。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。