クロスSWOT分析とは?明確な事業戦略を立案しよう

SWOT分析とは、新規事業を始める際や、今行っている事業の経営判断を行う際に活用されるフレームワークです。SWOT分析で洗い出された要素に対して、さらに「クロスSWOT分析」を行うことで明確な戦略の立案や施策の発見につながります。

この記事では、SWOT分析後、戦略の立案に役立てるためのクロスSWOT分析の手法や、分析の際に気を付けるべき注意点についても解説していきます。

また、マーケティング活動で押さえるべきフレームワークは他にもたくさんありますが、その中でも特に重要な10のフレームワークの解説と、印刷して使えるテンプレートをご用意しました。ぜひこちらもご覧ください。

そもそもSWOT分析とは?

まずはクロスSWOT分析の基となる、SWOT分析について確認しておきましょう。

SWOT分析とは自社のマーケティング戦略立案のため、市場環境を分析するフレームワークです。

価格や品質、ブランド力といった内部環境に当たる「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、自社ではコントロールできない部分である競合や法律、市場トレンドといった外部環境に当たる「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの頭文字から構成されています。

市場分析において注目しがちな自社の強みだけでなく、課題となる弱みなど、さまざまな角度から自社を客観的に判断することができ、これらの分析結果からマーケティング戦略につながる要素を洗い出します。

以下では4つの要素について詳しく解説していきます。

- 強み(Strengths)

-

自社や自社商品の長所や得意とするところ。内部環境のプラス要素。

- (例)

- ・高い製品開発力

- ・サービス品質

- ・優れた営業力

- ・課題解決力

- 弱み(Weaknesses)

-

自社や自社商品の短所や苦手とするところ。自社に悪影響を及ぼすと考えられる内部環境のマイナス要素。

- (例)

- ・同業他社に対して遅れをとっているサービス

- ・アフターサポートの質が低い

- ・認知度が低い

- 機会(Opportunities)

-

社会や市場の変化などにより、自社や自社商品にとってプラスに働く外部環境のプラス要素。

- (例)

- ・業務効率化に注力する企業の増加

- ・生産性向上に関心を持つ企業の増加

- ・個人消費の増加

- ・業界内での景気が回復傾向

- 脅威(Threats)

-

社会や市場の変化などにより、自社や自社商品に悪影響を及ぼすと考えられる外部環境のマイナス要素。

- (例)

- ・競合他社が新サービスを提供

- ・人口減少による市場の縮小

- ・景気の悪化

内部環境に該当する「強み」や「弱み」は、自社でコントロール可能な要素です。反対に外部環境である「機会」や「脅威」は、自社でのコントロールが不可能な要素であると理解しておきましょう。

クロスSWOT分析とは

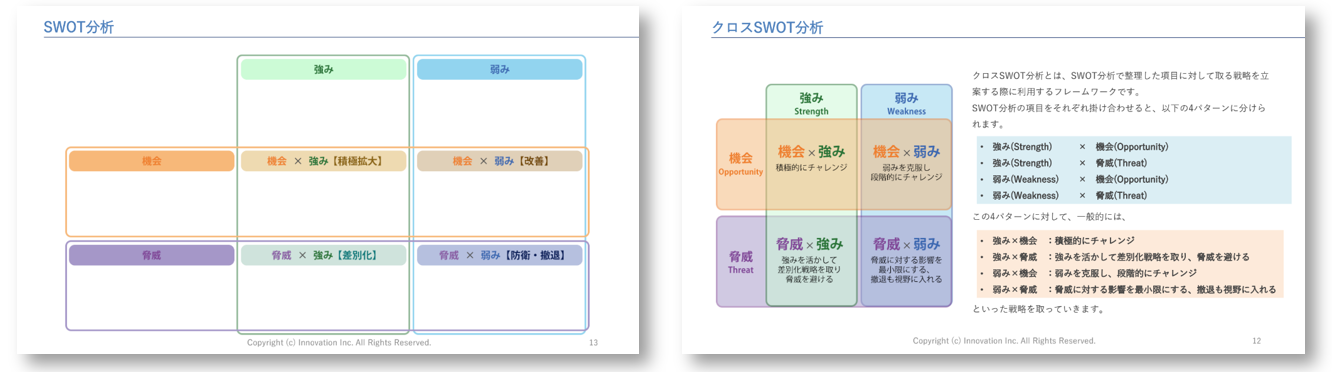

クロスSWOT分析の目的は、SWOT分析で洗い出した「強み」「弱み」「機会」「脅威」をそれぞれ掛け合わせることでマーケティング戦略の立案や検討に活かすことです。

上述した内部環境と外部環境の市場分析を行うSWOT分析のみでは、有効な戦略の立案を行うことは難しいでしょう。そこでSWOT分析の結果をもとに、さらにクロスSWOT分析を行うことで戦略オプションをより詳細に洗い出すことができ、有効なマーケティング戦略の立案につなげることができます。

- 強み×機会(SO戦略)

- 自社の強みである部分に機会がかけ合わさる「強み×機会」は、自社にとって最大のチャンスであると判断することができます。

- 強み×脅威(ST戦略)

- 自社の強みである部分に、リスクである脅威がかけ合わさる「強み×脅威」では、強みを活かしてそのリスクを防ぐ戦略を考えることができます。

また、商品に対する脅威であれば他社との差別化を図るなど、強みを活かすことにより反対に脅威をチャンスに転換することにもつながります。 - 弱み×機会(WO戦略)

- 「弱み×機会」では、弱みが原因で機会を逃すのではなく、弱みを克服し、強みにすることでチャンスへと転換することができます。まずは弱みを克服するための改善策を立てることが必要です。

- 弱み×脅威(WT戦略)

- 弱みに脅威が掛け合わさる「弱み×脅威」では、最悪のシナリオとなる前に事業の撤退をするなど、リスクを最小限に抑えるための戦略を立てることが重要です。

クロスSWOT分析を行うメリット

クロスSWOT分析では、内部環境と外部環境、機会と脅威などの両側面に目を向けることで、客観的に全体の状況を捉えて分析できる点がメリットです。

各要素について議論を進めることで、分析対象となった事業などへの理解が深まり、ビジネス戦略の決定や基礎となる情報を得ることができます。

また今現在、事業が好調であっても今後ずっとそうであるとは限りません。特に新しい市場で事業を始めた場合は、最初は競合がおらず一人勝ち状態であっても、より資金力がある企業が参入することで負けてしまう場合もあります。

こうした場合にもSWOT分析を活用することで、競合に負けないために必要な要素を把握することが可能です。

クロスSWOT分析のやり方

クロスSWOT分析を行うためには、分析のもととなるSWOT分析から始めます。ここでは、それぞれの手順について解説していきます。

1.目的を明確にする

SWOT分析を行う際にはまず、分析を行う目的を明確にしておきましょう。

目的を明確にしておくことで、分析に必要な項目を効率的に洗い出すことができます。反対に、目的が定まっていなければ、関連性の低い項目ばかりを収集してしまったり、分析することが目的となってしまうなど、効果的な分析ができなくなります。

2.SWOT分析をする

目的が決まったら、強み・弱み・機会・脅威の4つを洗い出します。

- ・内部環境の分析

- まず始めに外部環境である、機会と脅威の洗い出しを行います。内部環境は外部環境の影響を受けることもあるため、先に外部環境の分析を行うことがポイントです。

- ・外部環境の分析

- 次に、内部環境である、強みと弱みの洗い出しを行います。強みと弱みは、長所や短所とは異なるため「自社が考える強み」という考え方ではなく、事業にとってプラスに働いていると客観的に判断できる部分を強みとして洗い出すことが重要となります。

ここでは、強み・弱み・機会・脅威それぞれの要素をできるだけ多く書き出しておきましょう。

3.結果をかけ合わせたクロスSWOT分析

SWOT分析で洗い出した要素に対し、クロスSWOT分析を行います。各要素をかけ合わせることで、さまざまな視点から戦略オプションを洗い出し、明確な事業戦略の立案へとつなげます。

- ・強み×機会「SO戦略」

- 自社の強みである部分に機会がかけ合わさるSOは、最大のチャンスであると判断することができます。新規事業など、自社の成長となる戦略の立案を行いましょう。

- ・強み×脅威「ST戦略」

- 自社の強みである部分にリスクである脅威がかけ合わさるSTでは、強みを活かしてそのリスクを防ぐ戦略を考えましょう。商品に対する脅威であれば他社との差別化を図るなど、強みを活かすことにより反対に脅威をチャンスに転換することができます。

- ・弱み×機会「WO戦略」

- WOでは、弱みが原因で機会を逃すのではなく、弱みを克服し、強みにすることでSO戦略へと転換することができます。まずは弱みを克服するための改善策を立てましょう。

- ・弱み×脅威「WT戦略」

- 弱みに脅威が掛け合わさるWTでは、最悪のシナリオとなる前に事業の撤退をするなど、リスクを最小限に抑えるための戦略を立てることが重要です。

4.戦略の絞り込み

最後に、クロスSWOT分析の結果、洗い出すことのできた戦略を実行に移します。また、多くの戦略を洗い出すことができた場合、すべての戦略を同時に実行できるわけではないため、目的に対して一番有効となる戦略に優先順位をつけ、実行する戦略を絞り込みましょう。

クロスSWOT分析を行う際の注意点

ここでは、クロスSWOT分析を成功させるために意識しておきたい注意点をご紹介します。

分析を行う目的や対象を明確にする

クロスSWOT分析のやり方でも解説したように、分析を行う際には、目的を明確にしておくことで効果的な戦略の立案につながります。ここで重要となるのが、分析を行う目的とともに、分析する対象についても明確にしておくことです。

例えば、分析する対象が自社の企業についてなのか、または事業なのか、さらに事業の中でも新規事業を始める際の分析か、既存事業の分析かによっても必要な項目は異なってくるでしょう。このように、同じ企業内の分析でも、達成したい目的により必要な項目が異なるため、分析を行う上では目的を明確にしておくことが重要といえます。

偏った視点にならないようにする

クロスSWOT分析で効果的な戦略を立案するためには、SWOT分析の時点で、広い視野で抜けもれなく項目を洗い出すことが重要となります。

視野が狭く、偏った項目ばかり洗い出してしまうと戦略につながる材料も少なくなってしまいます。そうならないためにも、部門内のメンバーだけでなく、他部署、役職、立場など幅広いメンバーで分析を進めることが重要となるでしょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。有効な戦略の立案を行うためにも、SWOT分析での内部環境分析は、自社の弱みや強みを客観的に明確化することが重要です。

しかし、要素の洗い出しを行うSWOT分析のみで戦略を導き出すのは難しいため、クロスSWOT分析まで行い、今後行うべき戦略や施策の立案へとつなげていくことが重要となります。