4P分析とは?効果的に活用する手順や活用事例を解説

新商品の販売戦略に悩んでいる方や、既存商品の売上向上を目指す方にとって、4P分析は欠かせないフレームワークです。 この記事では、4P分析についての基本から具体的な活用場面についてご紹介します。

また、マーケティング活動で押さえるべきフレームワークは他にもたくさんありますが、その中でも特に重要な10のフレームワークの解説と、印刷して使えるテンプレートをご用意しました。ぜひこちらもご覧ください。

- ▼この記事でわかること

- ・4P分析の基本とその活用方法

- ・4P分析を効果的に進める手順

- ・4P分析実行時に意識すべきポイント

- ・実際の成功事例から学ぶ4P分析の活用法

4P分析とは?

まず4P分析の「4P」とは、

- ・Product(製品)

- ・Price(価格)

- ・Place(流通)

- ・Promotion(販促)

の4つの頭文字を取ったものです。

商品やサービスを販売する際、顧客のニーズに応える製品を提供するために、

- 「何を」

- 「いくらで」

- 「どこで」

- 「どのようにして」

売るのかといった4つの領域を分析し、企業側視点のマーケティング戦略を立案します。では、それぞれの要素を詳しく見ていきましょう。

Product(製品)

Productは「何を売るのか」にあたり、製品やサービスのコンセプトについての設定を行います。顧客に購入してもらうためにどのような品質、デザインにするのか、さらに購入後の保証などについてもProductとして考えます。

- Productの要素

- ・使い勝手や便利さ

- ・見た目の印象やユーザーインターフェースの工夫

- ・耐久性や信頼性など、製品への安心感

- ・保証内容、修理対応、カスタマーサポートの質

Price(価格)

Priceは「いくらで売るのか」にあたる部分で、価格の設定を行います。価格設定で顧客層が決まることも多いため、製品価値との整合性のとれた価格設定を行う必要があります。

- Priceの要素

- ・価格帯

- ・割引や特典の有無

- ・支払い方法

- ・分割払いやサブスクリプションなどの価格モデル

- ・顧客が感じる価値とのバランス

Place(場所)

Placeは「どこで売るのか」、製品を顧客に届ける流通経路の設定をします。実店舗での販売を行うのか、インターネット販売か、顧客層に合わせた販売経路を設定することが大切です。

- Placeの要素

- ・販売チャネル(直販、EC、代理店など)

- ・販売エリアや立地

- ・配送や物流体制

- ・在庫管理の仕組み

Promotion(プロモーション)

Promotionは「どのようにして」製品を顧客層に知ってもらうのか、また購入してもらうためのプロモーション方法を決めていきます。いくら良い製品であっても認知されなければ販売につながらないため、重要な要素といえます。

- Promotionの要素

- ・広告(オンライン広告、テレビCMなど)

- ・販売促進(クーポン、キャンペーンなど)

- ・PR活動(メディア露出、ニュースリリース)

- ・SNSやインフルエンサー活用

4P分析と4C分析の違いと関係性

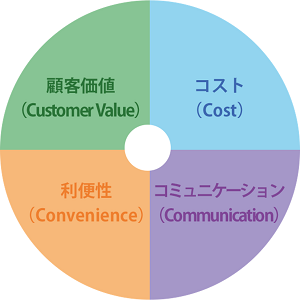

4P分析と類似したフレームワークに4C分析があります。4C分析の「4C」とは、

- ・Customer Value(顧客価値)

- ・Cost(コスト)

- ・Convenience(利便性)

- ・Communication(コミュニケーション)

の4つの頭文字を取ったものです。

4P分析が企業側視点の戦略であるのに対し、4C分析は買い手側、つまり顧客目線で考えたマーケティングです。

これまでは企業主体の製品開発や販促が主流であったことから、4P分析を活用したマーケティング戦略が主流でしたが、時代の変化と共に顧客主体の考え方へと変化してきました。こうした背景から、4P分析と4C分析の双方向からの視点で考え、より適切なマーケティング施策を立案することが重要視されてきているのです。

では、対になる4Pと比較しながら4Cの要素について見ていきましょう。

| 4P | 4C | ||

|---|---|---|---|

| Product(製品) | ⇔ | Customer value(顧客価値) | |

| Price(価格) | ⇔ | Customer Cost(コスト) | |

| Place(場所) | ⇔ | Convenience(利便性) | |

| Promotion(プロモーション) | ⇔ | Communication(コミュニケーション) |

Customer Value(顧客価値)

顧客価値とは、顧客側が考える製品やサービスの価値のことです。商品の品質だけでなくパッケージやブランド力、ニーズに合っているかなど、あらゆる観点から顧客にとって価値のあるものになっているかを考える必要があります。

またこの「Customer Value」は4P分析の「Product」と対の関係となり、設定したProductが顧客のニーズを満たしているか、顧客にとって価値のあるものになっているかも考慮する必要があります。

Customer Cost(コスト)

4C分析の「Customer Cost」は4P分析の「Price」と対になります。企業側の利益ではなく、4P分析で設定したPriceが顧客のコストとして「妥当な価値があるか」ということを考慮します。

また、商品の価格だけでなく購入にかかる時間や、交通費も顧客のコストと考え、その製品に対して顧客はどれだけコストをかけてくれるのか考える必要があります。

Convenience(利便性)

製品の購入しやすさである「Convenience」は「Place」と対になります。インターネット上での販売は、移動コストや、時間的コストがかからず、いつでも購入できるため一見利便性が高いと判断できますが、決済方法や、Webサイトの使いやすさなど顧客層に合わせた利便性も考える必要があります。

Communication(コミュニケーション)

「Communication」は「Promotion」と対になります。このコミュニケーションでは、企業側が売り込みを行うのではなく、顧客側が求める情報を届けることで企業と顧客の良好なコミュニケーションを図ることが求められます。

このように企業と顧客の双方向からの視点で考えることで、適切なマーケティング施策を検討することができるのです。4C分析については、以下の記事で詳しく解説しています。

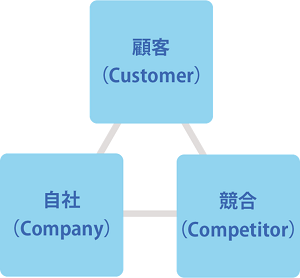

3C分析との違い

混合しやすいフレームワークとして3C分析もあります。3C分析とは、

- ・Customer(顧客)

- ・Competitor(競合他社)

- ・Company(自社)

この3つの視点から自社を取り巻く市場環境と競争状況を分析するフレームワークです。分析のポイントを3つに絞ることで比較的少ない情報量から分析を行うことが可能となります。企業の置かれている状況を客観的に見た成功要因や課題を発見し、自社が今取り組むべきことを明確にすることができます。

この3C分析で得たデータをもとに、4P分析ではマーケティング戦略の立案を行います。

Customer(顧客)

Customerの分析では、市場や顧客といったターゲットについての分析を行います。市場分析では、自分たちではコントロールできない部分である、消費や景気、流行などについての分析をします。

さらに、競合状況や自社の収益性についての分析を行い、2つの分析結果から、顧客のニーズや価値観への影響を把握します。

Competitor(競合)

次にCompetitorについての分析を行います。先に分析した顧客・市場の変化に対応した競合がどのような結果だったのか、またその結果につながった要因について把握します。

Company(自社)

Companyの分析では、自社がこれから取り組むべき戦略を洗い出します。これまでに分析してきた顧客・市場、競合分析の結果と照らし合わせることで、競合企業に対抗できる手段となる差別化ポイントを見つけだします。

3C分析については、以下の記事をご覧ください。

マーケティング戦略における4P分析の位置づけ

一般的にマーケティング戦略の立案には6つのプロセスがあり、4P分析はそのプロセス中の1つです。ここでは、マーケティング戦略を立案・実行するための一連の流れについて解説していきます。

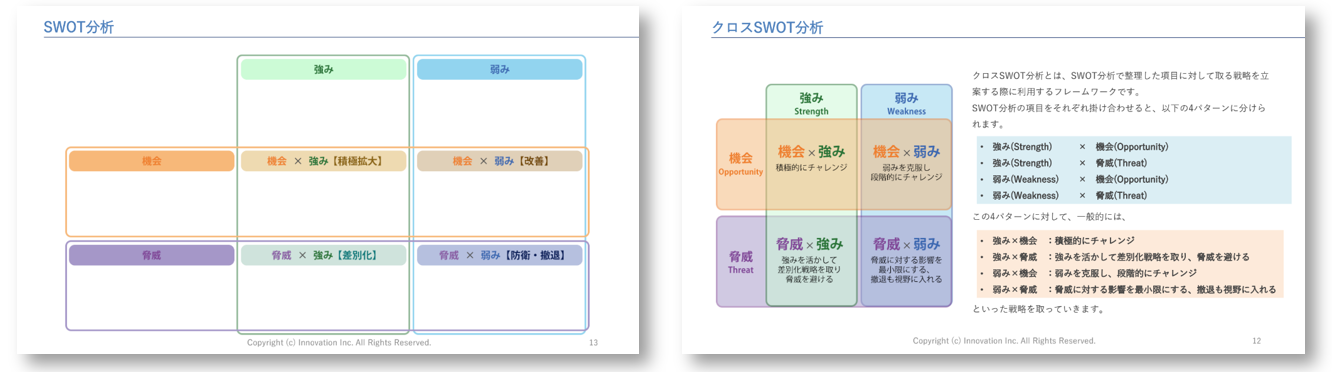

1. 環境分析と市場機会の発見(3C分析・SWOT分析)

マーケティング戦略を立案するためには、まず自社を取り巻く業界の内部環境と外部環境の情報収集を行います。今企業が置かれている状況を客観的に把握することで、自社が参入できる市場機会の発見につながります。

ここで環境分析を行うことで、競合他社との差別化を図り、顧客ニーズをより明確に洗い出すことができるのです。その結果、自社の課題の明確化だけでなく、強みを活かした戦略立案につながります。

この環境分析には、3C分析やSWOT分析が活用されます。

2. 自社の立ち位置の明確化(STP分析)

ここではSTP分析を活用し、市場ニーズの細分化、狙うべき市場の絞り込みを経て、その中で自社の立ち位置を明確にしていきます。

STP分析

- セグメンテーション

- セグメンテーションでは、市場に存在する膨大な数の顧客を顧客の持つニーズごとにグループ化していきます。このセグメンテーションを行うことで自社の商品やサービスを必要としている顧客層を明確化します。

- ターゲティング

- セグメンテーションされた市場の中から、自社がターゲットとする市場を絞るのがターゲティングです。自社の強みを活かすことのできる市場を判断します。

- ポジショニング

- ターゲティングにより選択した市場の中で、自社の立ち位置を把握していきます。ここでは、競合他社の価格や、機能、品質などを調査し、自社製品と差別化できる点や優位性について明確にします。

3. マーケティングミックス(4P・4C分析)

STP分析を行い自社の立ち位置が明確化したら、商品やサービスをどのように販売していくのか、具体的な実行戦略の設計を行います。このことをマーケティングミックスと言い、ここまでに解説してきた4P分析を用いて策定していきます。

4. マーケティング戦略の実行と評価

策定した戦略を実行に移し、その結果をもとに評価を行います。結果が伴わない場合は、再び戦略の見直しを行います。

4P分析を効果的に進める手順

ここでは、4つのPそれぞれの分析方法について詳しく見ていきましょう。

Product:製品・サービスの価値を整理する

Productでは、製品やサービスのコンセプトについて設定します。自社商品やサービスにはどのような強みがあるのか、顧客に購入してもらうためにどのような品質、パッケージ、デザインにするのか、さらに購入後の保証といったアフターフォローについても考えます。

また、自社の製品を選んでもらうためには、他社と差別化できる点なども踏まえたコンセプトを考えることが必要です。

Price:適正な価格設定を行う

Priceでは、価格の設定を行います。価格は「利益」「需要」「競合」の3つの視点を考慮し分析してみましょう。

購入するかどうかを大きく左右する要素となるのが価格です。価格設定で顧客層が決まることも多いため、製品価値との整合性のとれた価格設定を行う必要があります。また低価格帯設定の場合、適正な利益を得られるのかどうかも設定時に分析することも重要です。

- 「利益」を確保する価格設定

- 価格設定において最も重要なのは、適切な利益を確保することです。製品やサービスの原価、流通コスト、運営コストを把握し、それらをカバーしたうえで十分な利益を得られる価格を設定することが基本です。利益を確保するためには、コスト構造をよく理解し、適正なマージンを設定する必要があります。

- 「需要」に基づいた価格設定

- 価格は市場の需要に影響を受けます。需要が高ければ、価格を高めに設定しても顧客が購入する可能性が高いです。反対に、需要が低ければ価格を調整することで販売を促進することが求められます。

価格を需要に合わせて柔軟に調整することで、売上を最大化することができます。 - 「競合」を意識した価格設定

- 競合の価格設定を意識することは、非常に重要です。市場における競合の価格帯を把握し、自社の製品やサービスの価値を基に競争力のある価格を設定します。競合よりも高い価格設定にする場合は、ブランド価値や付加価値が競合と差別化できることを示す必要があります。

逆に、競合に対して低価格で戦う場合は、コストを抑える工夫や価格戦略を工夫することが求められます。

Place:最適な流通チャネルを選定する

Placeでは、製品を顧客に届ける流通経路の設定をします。流通経路とは、商品やサービスを「どこでどのように売るのか」を決める重要なプロセスであり、自社の顧客層に合った販売方法を選定する必要があります。

たとえば、実店舗での販売にするのか、ネット販売にするのかといった判断も、ここに含まれます。流通チャネルの戦略には、以下の3つの代表的なパターンがあります。

- 開放的チャネル

- できるだけ多くの販売チャネルに製品を供給する方法です。スーパーマーケットやコンビニ、自動販売機など、多数の場所で購入できるようにすることで、広く認知と販売を狙います。主に日用品や低価格商品に適しています。

- 選択的チャネル

- 一定の基準を満たした販売先に絞って供給する方法です。販売体制やブランドイメージを維持しながら、対象市場の広さを確保できます。家電製品や化粧品など、商品説明が必要な中価格帯商品に適しています。

- 排他的チャネル

- 特定の販売店のみに供給し、希少性やブランド価値を高める方法です。高級ブランドや専門性の高い製品などでよく用いられます。価格コントロールや販売管理がしやすい点もメリットです。

Promotion:効果的なプロモーション施策を設計する

Promotionでは製品を顧客層に知ってもらい、購入してもらうためのプロモーション方法を決めていきます。いくら良い製品であっても認知されていなければ販売につながりません。Promotionでも自社の顧客層に合わせて、有効な販路を分析することが重要です。

商品の魅力をより多くの人に知ってもらうことのできる販売促進方法を検討しましょう。

4P分析を行う際の3つのポイント

4P分析の手法を解説してきましたが、ここからは分析の際に意識しておきたいポイントについても確認しておきましょう。

①4つの「P」は統合して考える

4P分析を行う際は、1つの要素のみを活用しても効果的な結果が出せません。4つのPにはそれぞれ関係性があり、全ての分析を行うことで整合性の取れた戦略の立案につながります。

また4つの関係性を踏まえたバランスも重要な視点となります。たとえば、低価格を売りにした製品に対し、巨額の広告費をかけた販促を行っては適正な利益の獲得が難しくなります。

他にも、高価格帯の商品を低価格志向のスーパーで展開しても売れる可能性は低く、その商品に合った適切な販売場所とはいえません。こうならないためにも、4Pの矛盾を解消しバランスの取れた戦略の立案を行う必要があるのです。

②4C分析も併せて行う

4P分析は企業側の視点で分析を行う手法であり、戦略を立案する際には、顧客側の視点である4Cとの整合性も踏まえて検討する必要があります。

たとえば、高性能な自社サービスを開発しても、それを必要とする顧客がいなければビジネスとして成功することはありません。商品が売れるには、顧客が求める製品であること、ニーズを満たすことが必要となるのです。

そこで重要となるのが、企業側の視点だけでなく、顧客視点で商品やサービスを分析することです。4P分析と4C分析、2つの各要素を組み合わせることで、自社に最適なアプローチ方法を検討することができるでしょう。

➂サービス業では7P分析も活用する

4P分析は主に、メーカーでのマーケティングに効力を発揮するとされており、サービス業ではうまく活用できていませんでした。そこで登場したのが、4P分析に「3つのP」を加えた「7P分析」という分析手法です。

3つのPとは

- ・People(人)

- ・Process(プロセス)

- ・Physical Evidence(物的証拠)

となり、Peopleは、接客スタッフやサービスの質、Processは、サービスをどのように提供するのか、プロセスの工夫などを指します。さらにPhysical Evidenceは、ミシュランガイドの星の数や、顧客満足度のように、サービス業という目に見えない価値を客観的評価でアピールすることを指します。

このように7P分析を活用することで、サービス業のマーケティング戦略にも効果的な分析を行えるようになります。

4P分析実行時に意識すべき注意点と戦略

ここでは、4P分析を実行する際に意識すべき重要な注意点と、それに基づく戦略について解説します。

顧客ニーズを満たす価値の提供

4P分析では顧客が求める価値を正確に把握し、そのニーズに応える製品やサービスを提供することが基本です。顧客の声を反映させ、製品やサービスのコンセプトを定期的に見直すことが重要となります。

戦略的な価格設定

価格は単なるコスト計算にとどまらず、市場や競合、顧客の期待を考慮した戦略的な設定が求められます。適切な価格を設定することで、利益を最大化しつつ、顧客にとっても魅力的な選択肢となるように工夫します。

販売チャネルを増やす

製品やサービスを広範囲に届けるために、複数の販売チャネルを活用することが効果的です。オンラインとオフラインを含む多様なチャネルを検討し、ターゲット層に最適な方法で製品を提供します。

訴求ポイントを絞った販促活動

販促活動は、製品やサービスの魅力をしっかり伝えることが重要ですが、あまり多くの訴求点を盛り込みすぎると、メッセージが分散してしまうことがあります。ターゲットに響く訴求ポイントを絞り、シンプルかつ明確に伝えることが成功のカギです。

実際の4P分析の活用事例

4P分析は多くの企業で実際に活用されており、さまざまな業界で成功を収めている事例がいくつもあります。ここでは、実際の企業でどのように行われ、戦略が展開されたのかをご紹介します。

1. Apple:プレミアム価格戦略とブランディング

Appleは、4P分析を駆使して、製品の価格設定、流通経路、販促活動などを戦略的に組み合わせることで成功を収めています。

- Product

- 高品質でデザイン性に優れた製品(iPhone、MacBookなど)を提供し、ユーザーに対する付加価値を強調しています。

- Price

- プレミアム価格戦略を採用し、価格が高いほど製品の品質やブランド価値も高いという印象を与えています。

- Place

- Apple Storeやオンラインショップといった限定的な販売チャネルを利用し、ブランドの高級感を維持しています。

- Promotion

- 高度に洗練された広告キャンペーンや製品発表イベントを通じて、ブランドの魅力を強調しています。

このようにAppleの戦略は、価格と販売チャネルの調整を行い、製品のプレミアム感を強調することで成功を収めました。

2. スターバックス:ブランド戦略と差別化

スターバックスは、ブランドの価値と顧客体験に重きを置いた4P分析を実施しています。

- Product

- 高品質のコーヒーとユニークな店舗体験を提供しています。製品だけでなく、店舗での雰囲気やカスタマイズオプションも商品価値として組み込まれています。

- Price

- 高価格設定により、プレミアムブランドとしての位置づけを確立。価格はブランド価値に見合ったものとしています。

- Place

- 高いブランド価値を維持するために、店舗の立地選定やデザインにこだわり、また、オンラインでも販売を開始しています。

- Promotion

- 顧客とのつながりを深めるために、ポイントプログラムやキャンペーンを利用して消費者を惹きつけています。

スターバックスの成功は、製品・価格・販売チャネル・プロモーションが全てブランド価値を強調し、顧客の期待を超える体験を提供することにあります。

まとめ:顧客視点に立つことを忘れない

いかがでしたでしょうか。4P分析では、戦略を立案することがゴールではありません。分析の結果、いかに顧客のニーズや課題に合った商品にしていくかということが重要となります。

分析の際は顧客側の視点に立つことを忘れずに、日々変化する市場に合わせ分析結果の見直しを行うことが、企業にとって意味のある分析となるでしょう。