新米SEO担当者がまず知るべき、検索エンジン最適化スターターガイド5つのポイント

突然ですが、Googleが公開したWebサイト運用者向けガイドブック「検索エンジン最適化スターターガイド」をご存じですか?このガイドブックには、検索順位を最適化(SEO施策)するためのヒントが書かれています。

Googleが、あなたのサイトを正しく評価するためには、どのようなサイト構築をすべきでしょうか?Googleは、ユーザがサイトの検索やコンテンツの利用を快適にできることを望んでおり、これらを満たしているサイトが検索結果で上位に上がるようになっています。

今回は、ユーザを意識したサイト構築をしていくために、新米SEO担当者がまず知るべきポイントを検索エンジン最適化スターターガイド14項目の中から5つピックアップしてご紹介します。「SEOってなにから始めればいいの?」という方は必見です。

検索順位を最適化するための5つのポイント

①titleタグは、簡潔でありながらページの内容が伝わるように!

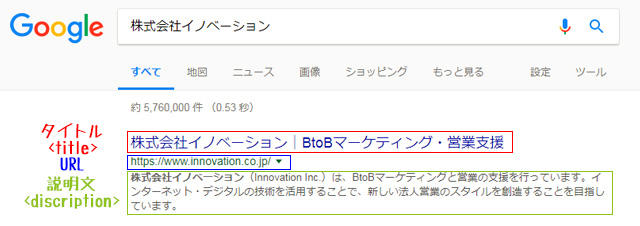

まず、各ページに必ずタイトルタグを付けることが大切です。タイトルタグの内容は、検索結果の中でも大きい文字サイズで表示されます。下の画像が「株式会社イノベーション」で検索したときの検索結果画面です。ここでの赤字部分が、タイトルタグの使われる箇所になります。

タイトル文字の長さは、Google、Yahooとも32字程度が表示可能文字数となっています。デバイスによっては、表示出来る文字数がもう少し増減しますが、どのユーザにもわかりやすくするためには32字以内重要なキーワードが収まるように調整しましょう。また、各ページ固有のタイトルを設定するようガイドには記載されています。各ページの違いをGoogleに正しく認識してもらうためにも、ページ固有のタイトルをつけましょう。

また、ガイドにはありませんが「ユーザにとって魅力的なタイトルにする」ことも重要です。検索結果に表示されるのは、あなたのサイトだけではありません。他のサイトも表示されるため、100%クリックしてもらえるとは限らないのです。

例えば、「営業を効率化します」というタイトルでは、あまり響かないですよね。では、「営業を効率化して受注を5倍にするには?」だとどうでしょう。どうやるの?と興味を持ちませんか。このように、ユーザの興味を惹くようなタイトルを作ることがポイントになります。

②descriptionタグはページの概要がわかるように、自動生成も視野に入れて

ページ概要を記述するためには、"descriptionタグ"を使用します。descriptionタグに書いた、120字程の内容が検索結果に表示されます。先ほどと同じ画面でみると、青字の部分がdiscriptionタグが使われやすい場所になります。(※あくまで使われやすいのであり、descriptionタグ以外が反映されることもあります)

descriptionタグには、Googleやユーザにこのページはどんなことを書いてあるのかを伝えることができます。ですから、「これはSEOについて書いた記事です。」ではなく、「SEOについて、初心者でもわかるように分かり易く解説しました。」など、より具体的に記載しましょう。

また、descriptionタグもtitleタグと同様に、ページ固有のものを設定し、どんなことが書いているのかを簡潔に説明しましょう。ECサイトなどの大規模なサイトでは、全ページ分設定するのは大変ですから、ある程度ルールだけ決めて、自動生成するという手段も視野に入れたほうが、長期的な対策につながります。

③URLをリンクにしない!アンカーテキストはわかりやすく

テキスト形式のリンクのことをアンカーテキストと言います。URLで遷移させたり、「続きはこちら」で遷移させたりと、色々なサイトであなたも目にしたことがあるのではないでしょうか。しかし、このようなアンカーテキストは避けるようガイドでは書かれています。

アンカーテキストの適切な書き方のポイントは、①リンクだとわかるようにする、②どんなページに遷移するのかわかるようにする、③長いリンクにしないの3つです。URLでのリンクや「こちらをクリック」というリンクはどんなページに遷移できるのかわからないため、不適切です。「資料請求はこちらをクリック」等、クリックするとどうなるのかをユーザにもGoogleにも伝えましょう。

④画像が表示されない!というときのために、altタグを設定しよう

Webページには、視覚的に伝えるために画像を用いることがありますよね。その際、なんらかの不都合で画像が表示されなかったら、言いたいことを100%伝えることは難しくなってしまいます。

そんなとき、alt属性を設定しておくことで、画像の代わりにテキストを表示させることができます。例えば、お問い合わせを促すボタン画像にalt属性を設定しておけば、画像が表示されなかったときに「お問い合わせはこちら」などといったテキストが表示されます。これにより、ユーザはどんな画像であるのかをざっくり把握することができますね。

alt属性の効果はまだあります。それは、画像でリンクした際、alt属性の中身がアンカーテキストのように扱われるという点です。ちょっと難しい話にはなりますが、適切なキーワードで適切に貼られたリンクはSEOにも効果がありますので、今一度、alt属性の中身を確認しましょう。

また、画像のファイル名も分かり易くしましょう。「img1.png」といったファイル名はつけがちですが、管理が煩雑になります。どんな画像なのかファイル名からも把握できるようにしておくことをおすすめします。

⑤見出しタグは、ページ全体を意識してつけて!

h1やh2といった見出しタグは、一般的に他のテキストより大きく見せるため、視覚的にその重要性を伝えることができます。例えば上の「⑤見出しタグは、ページ全体を意識してつけて!」も見出しタグにあたります。この下には見出しタグについて記載されているというのは、あなたも理解できたのではないでしょうか。

見出しタグにはh1~h6まであり、h1が一番重要となります。ページ全体で設計するものですから、「このページは何について書いてあって、この段落は~」と、ある程度グルーピングしてから見出しをつけていきましょう。この記事の場合、見出し構成は以下のようになっています。

- h1:新米SEO担当者がまず知るべき、検索エンジン最適化スターターガイド5つのポイント

- h2:検索順位を最適化するための5つのポイント

- h3:①titleタグは、簡潔でありながらページの内容が伝わるように!

- h3:②descriptionタグはページの概要がわかるように、自動生成も視野に入れて

- h3:③URLをリンクにしない!アンカーテキストはわかりやすく

- h3:④画像が表示されない!というときのために、altタグを設定しよう

- h3:⑤見出しタグは、ページ全体を意識してつけて!

- h2:まとめ

見出しを読んだだけで、ページの流れをつかむことができませんか?学生時代に使った教科書のように、段落構成を意識すると見出しも適切に設定できるようになると思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

Googleはユーザにとって最適なサイトにするために、サイトの至るところをユーザ目線で見ています。つまり、ユーザが目的達成できるようなサイトを作ることで、自然と検索順位も上がるような仕組みであることがわかりますね。

改めて、Googleのクローラーから評価を受けるポイントをまとめてみました。

- ・ページ内容が想像しやすいタイトル・ディスクリプションをつける

- ・アンカーテキストは遷移先の情報を入れる

- ・画像を入れるときはalt属性の設定もセットにする

- ・コンテンツの階層構造がわかるような見出し構成を

以上のことを意識して取り組むことで、あなたのSEO対策がより良くなるのではないでしょうか。この記事が、少しでもあなたのお力になることができれば幸いに思います。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。