【話題】Sales Enablementはここで活用!ケーススタディで学ぶ新しい営業手法

営業組織の強化に有効な手段として最近注目されているのが「Sales Enablement(以下、セールス・イネーブルメント)」です。 市場も徐々に拡大しつつあり、ITRによるとセールス・イネーブルメントツールの市場は2017年度には売上金額が14億円、前年度比6.1%増となっています。営業効率化は様々な企業で重要視されているため、今後も高い水準で成長を続けていく市場であるといえるでしょう。

今回はセールス・イネーブルメントの活用方法をケーススタディ形式でご紹介していきましょう。

セールス・イネーブルメントはどういうときに活用するのか?

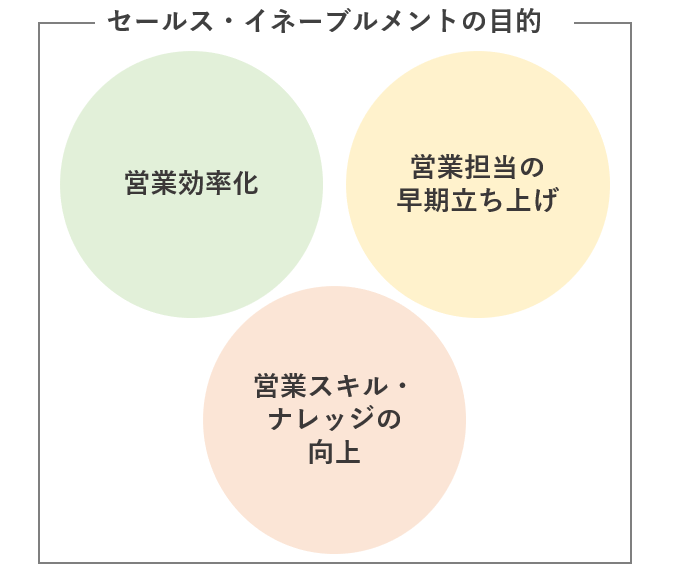

セールス・イネーブルメントの目的は、一般的に営業組織の強化のための「営業の効率化」、「営業担当の早期立ち上げ(人材開発)」、「営業スキル/ナレッジの向上」と言われています。

近年、少子高齢化による営業人員の減少や働き方改革による労働時間の適正化により、営業のリソースはさらに少なくなっています。それに加えて、転職が一般的になってきていることもあり、優秀な営業パーソンのスキルやナレッジが社内に蓄積できなかったり、営業パーソン一人ひとりの育成にこれまでのように時間がかけられなくなったりする状況が多くあります。その結果、一層優秀な営業パーソンとそうでない人のスキルの差が大きくなってしまうのです。事業にとっては、各営業パーソンが同じくらいの成果を出せることが理想ですよね。そこで注目を浴びたのが、営業の人材開発やナレッジ・スキルの向上にもパワーを発揮する「セールス・イネーブルメント」という考え方でした。

セールス・イネーブルメントを活用してみよう~3つのケーススタディ~

セールス・イネーブルメントのポイントは、営業にかかわる施策全体の設計と、その成果を数値で可視化することです。この考え方を用いて、どのように現場でセールス・イネーブルメントを活用していくのかを3つのケーススタディでご紹介していきましょう。

営業パーソンを育成する

セールス・イネーブルメントでいう「人材育成」とは、いわゆる人事部門が新人に行うようなビジネス研修とは異なり、「営業活動に必要な基礎~実践に関わるトレーニング」のことを指します。

営業パーソンのトレーニングを行うにあたって必要なのは"営業活動のデータ"です。これらのデータは、セールス・イネーブルメントツールを活用することで得ることができます。 得られた営業活動の諸データを用いて、まずは営業パーソン育成の成果指標(KPI)を策定していきます。次に過去の優秀な営業パーソンが持つノウハウやナレッジの洗い出し、体系化を行い、それをもとに営業パーソンを育成するためのコンテンツを作成していきます。 特に人材育成のゴールは不明瞭になりがちなので、必ず「どういう状態」が成果なのかを数値で決めておき、定点観測していくことが重要です。

強い営業組織をつくる

先に述べたように、セールス・イネーブルメントのポイントの一つは、営業にかかわる様々な施策を数値を用いて可視化できることです。強い営業組織を作るためにはこのデータを活用し、現在の営業活動のボトルネックを見つけ出すことから始まります。営業プロセスごとのデータを可視化し、「どこで失注しているのか」見つけていきましょう。

もちろん、ボトルネックの可視化・改善だけでは強い営業組織は作れません。

発見できたボトルネックに対してそれぞれ改善・教育用のコンテンツを作成していきます。セールス・イネーブルメントツールにはコンテンツを管理・共有する機能を備えたものが多くあるので、これらの教育用コンテンツをあらかじめ営業チーム全体で共有しておくことで、ナレッジやスキルを平準化し、誰でも"売れる"営業パーソンになることができるでしょう。

属人化させない基準をつくる

営業の活動状況や案件の管理は、各営業担当の感覚や勘に依存しやすい傾向にあります。例えば「案件化」といっても、クロージングのタイミングがAさんは直近1か月以内、Bさんは3か月以内、Cさんは半年など、結局どのタイミングで成約するのかが不透明になりがちです。判断が属人化してしまうと、成約につながらない場合に何がボトルネックなのかが分からなくなり改善が進みません。つまり、営業部隊の成果向上のためには、より体系的な判断基準を作ることが必要不可欠なのです。

ここでも有効なのが、セールス・イネーブルメントの考え方です。

この場合、セールス・イネーブルメントの考え方を用いて見える化するべきなのは、

セールス・イネーブルメントで得られる副次的な効果

上記のように、営業活動の効率化にうまくセールス・イネーブルメントを活用することができれば、他にも副次的な効果が見込めるといわれています。

1.営業にかけられる時間が増える

セールス・イネーブルメントをうまく運用することにより、営業パーソンの育成を効率化・迅速化することができます。つまり、従来人材育成にかけていた時間を営業活動に回すことができるので、これまで以上に営業パーソン一人当たりのパフォーマンスを上げることができます。

2.ITツールの理解促進・入力の迅速化

忙しい営業パーソンは、意外と営業活動の結果や進捗などの入力を怠ってしまうことがあります。しかし、セールス・イネーブルメントを使って営業を効率化するには、様々なツールや仕組みで営業活動を見える化しなければいけないため、営業パーソンもITツールの理解を深める必要があります。

逆に言うと、セールス・イネーブルメントを促進する過程で、忙しい営業パーソンもITツール活用や正確なデータ入力の重要性を理解できるようになるので、必定な情報の入力も迅速が行えるようになるはずです。

3.営業と他部門の連携が取れる

営業効率化のために様々な数値の可視化・活用を行ううえで、マーケティングや開発など他部門と連携して業務を進めることも少なくありません。そのためセールス・イネーブルメントを促進する過程で、部門間で施策や課題に対する共通認識を持てるようになるでしょう。部門をまたいだより強固な組織が作れることは、事業にとってよりよい成果をもたらすはずです。

まとめ

今回は、まだまだ知られていないセールス・イネーブルメントの具体的な活用方法について、ケーススタディ形式でご紹介しました。まずはなんとなくでもイメージがつかめれば幸いです。 自社の現在の課題に合わせて、どこからスタートしていくべきかを検討する材料にしてみてくださいね。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。