まだ営業で詰め会議してるの?

あなたの会社では"詰め会議"行われていますか?

営業会議に参加したことがある方は、(皆様の営業会議が当てはまるかは別にして)"詰め会議"とはどのような会議なのか、なんとなくイメージしていただけると思います。

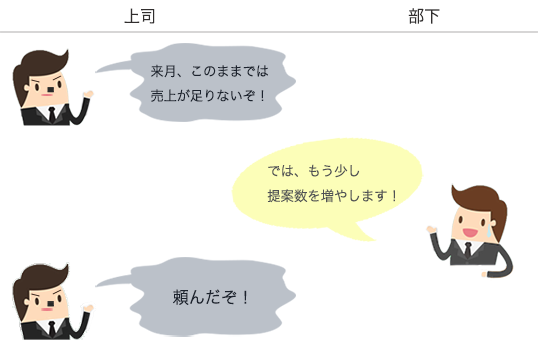

ただ、営業の経験がなく"詰め会議"の具体的なイメージができない方に向けて、この後を読み進めていただくために、分かりやすく、乱暴に!?私が説明をしてしまいますと、要するに、営業責任者が営業担当の行動不足を指摘して、「もっと出来るだろう!?」と気合いを入れる会議のことです。(この説明に全国からお叱りの声があがりそうですが・・・・)

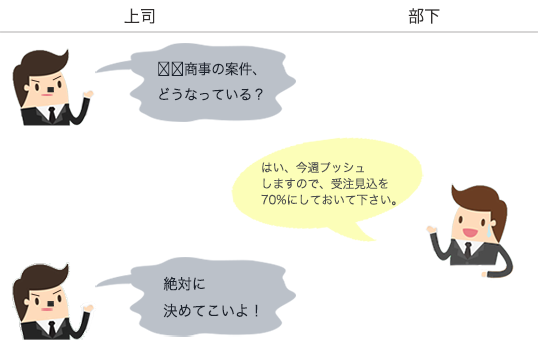

SFA(sales force automation)の導入が進み、営業プロセスが可視化されるようになってきたおかげで、営業責任者は提案数や進行している商談数などの数値が把握できるようになりました。さらに言ってしまうと、精度はさておき、各営業担当の考える受注見込み率という数値も把握できるようになりました。

この数値は主観に基づいているので、事実と違ったり希望的観測が入っていたりします。ですので、その結果として、以下のような会話がなされはじめたのです。

あるいは別の会議では、

多少、大げさになっているかもしれませんが、このような会議に思い当たることはありませんか?結果として、営業責任者は数値だけを見て、『もっと出来るだろ!』と"気合い"の注入を始めてしまったのです。

何故『もっと出来るだろ!』が始まるのか

このような会話がされている背景の多くは、営業責任者の成功体験の積み重ねの結果である場合が多いです。もちろん今でも、この指標の上でしっかりと成果を出している営業担当者がいたりもするので、組織としてやっていることの方向性は間違っていないと思い込ませてしまいます。

詰められている営業担当者も、実は提案数だけを増やしても、受注契約数に直結しないことは薄々気がついています。でも、何が違うのか説明できないために、会議で発言できないという状況になってしまう場合もあります。

結果、営業責任者からは、個人のやる気の問題にまで帰結されてしまい、『気合が足りない!』と言われてしまう始末。私たちは、このように目標達成ができない要因を個人の営業力のせいにしてしまうのではなく、合理的かつ建設的な方法で変革していきたいと思っています。

営業プロセスの把握から購買プロセスの把握へ

Webマーケティングが進化している今日、BtoBでも、お客様は自ら情報集めを行っています。そして、欲しい情報はWeb上で得られるようにして欲しいとも考えています。情報収集の段階では、「必要なときにはこちらから連絡するので、売り込みはしないで欲しい」とも言いたいのだと思います。でも、前述の通り、営業の考えと行動は違います。

- ・問い合わせがあったらすぐに売り込まないと、他社に横取りされてしまう。

- ・訪問時に伝える情報がWebサイトに掲載されていたら、アポが取れなくなってしまう。

- ・詳しい情報を開示したら、競合にも見られてしまうのでは!?

確かに、この気持ちもわかる気がします。しかし、「北風と太陽」のお話のように、これではかえって、お客様が心を閉ざしてしまう場合もあります。

私たちは、情報を求めているお客様には、しっかりと情報を提供するべきだと思います。営業を仕掛けるという発想から、お客様に何でも教えてあげるというスタンスへの転換です。

情報を求めているお客様には、情報を提供すること(売り込まないというルール)を決めて、お客様側の購買プロセスに応じて、必要な情報はどんどん提供しましょう。お客様の購買プロセスを意識して、営業の初期段階ではWebサイトを活用される方が良いと思います。

この場合「競合に知られてしまう」と不安に思っている情報は、実は多くの場合、競合は既に知っていることが多いです。

「営業は、お客様の課題解決係」ですので、売り込みが必要になるときまでは、じーっと我慢して、課題解決のプロセスに努めてみると良いと思います。お客様は必要なときに必ず、個別の提案を求めてきます。

どのような資料をWebページでみたお客様が、個別の提案を求めているのか?求めてくるのか?このプロセスを可視化することで、本当の意味でのSFAの使い方もできるようになります。

Webページから資料ダウンロードをしたお客様に対して、下記のようなプロセス設計をしてみるのも良いかと思います。

資料ダウンロード後のフォローとしてのKPI設定

- ① 改善したい事象が具体的にあるのか

- 単なる情報収集か?それとも問題解決の初期段階か?

- ② 改善のための具体的な解決策を特定しているのか?

- 代替手段との検討をしているか?

- ③ どのメーカーのどのサービスが良いかについて、解決策を探索しているか?

- 比較表などを必要としているか?

- ④ 具体的な検討と選定

- 予算を確保しているか?

- ⑤ 意思決定、社内調整

- 社内の決裁者と協議しているか?

- ⑥ 購買

- 購買プロセスを進めているか?

全てが①→⑥の順番で経過するわけではないと思いますが、少なくても、①-⑤までを全て経験しないと、⑥購買 には至らないのが一般的です。ですので、見込み顧客の行動分析では、全て①-⑤までの確認を行い、営業担当者は、その進捗をサポートすると良いと思います。

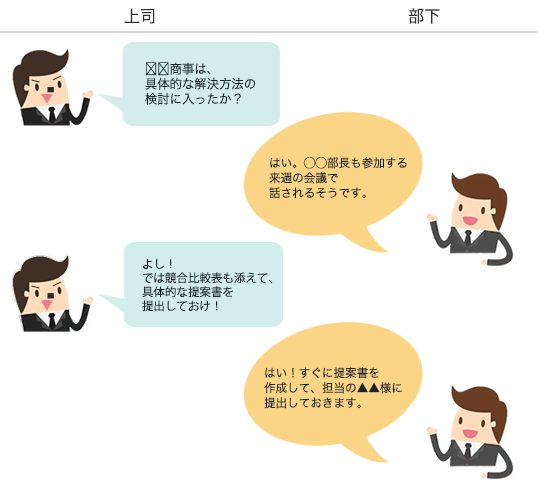

営業会議での場でも、案件ごとに①-⑤までのプロセスの進捗具合を確認して、見込み顧客側で未着手のステータスがあった場合には、そこをフォローすると良いでしょう。

例えばこうです。

このような会話になれば、もう"詰め会議"でないはずです。先進的なBtoBマーケティングの企業では、①-③までをWebサイトのコンテンツとインサイドセールスのスタッフが非対面で対応し、その後、ステータスが整った顧客情報を営業に引き渡し、営業担当者が④⑤をお客様に訪問して提案、ご支援するという企業様もあります。

購買プロセスを意識した上記のようなステータスの進捗が、きちんと整理できれば、もう詰め会議の必要もありませんし、根拠の薄い受注確立の数値入力も不要になるはずです。

まとめ

営業担当者の行動を従来型の指標で管理する方法から、見込み顧客の検討ステータスに合わせた指標で管理する方法に切り替えてみることをお勧めします。

加えて、Webサイト内のコンテンツマーケティングとメールマーケティングを上手に組み合わせることで、前述の①-③をIT化、仕組み化することで、より営業成績があがっていくと思います。実は、皆、訪問数や提案数と受注成約数が正の相関となっていないことは、知っているのです。

改めて。「その詰め会議、意味ありますか?」

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。