ホットリードとは?獲得方法とコールドリードから育成するポイントと注意点を紹介

営業活動を行う中で、全てのリードにアプローチすることは難しく、効率的ではありません。そこで多くのリードの中から、見込み度合いの高い「ホットリード」を抽出しアプローチしていくことが重要となります。

しかしホットリードとはどのようなリードを指すのか、不明確なまま使用している方も多いようです。

この記事では、ホットリードの定義や、ホットリードを抽出する方法、さらには見込み度合いの低いコールドリードをホットリードに育成する方法についても解説していきます。

ホットリードとは?

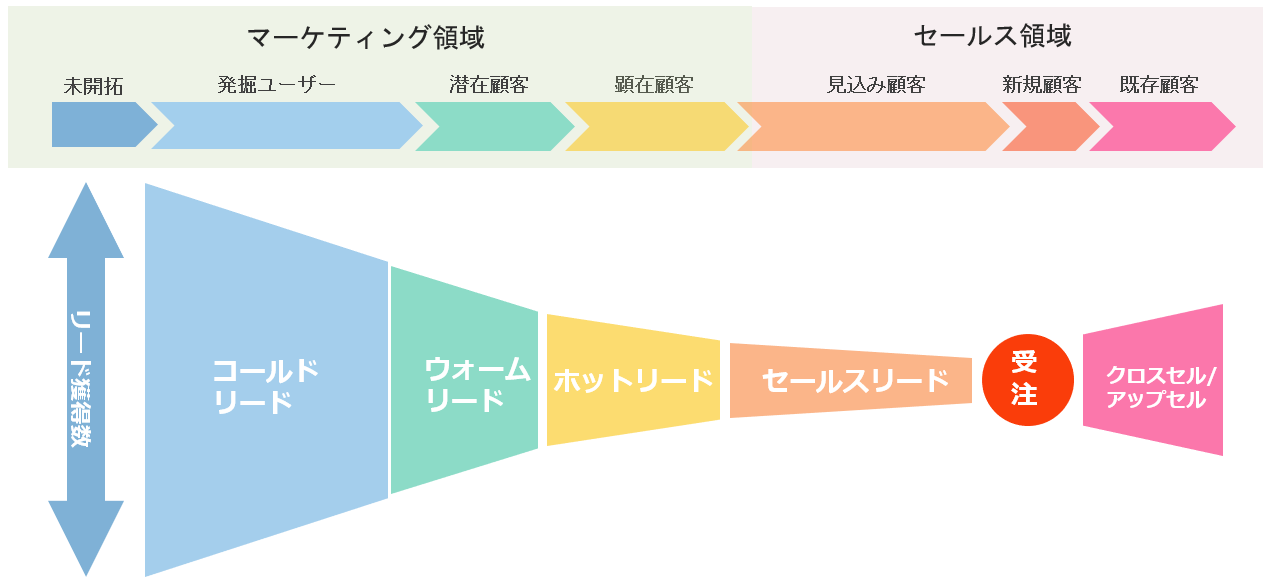

ホットリードとは、自社の商品やサービスに対しての興味関心度が高く、購入まであと少しの段階にいる見込み顧客のことです。自社にあるリードの中でもっとも確度の高いリードであり、「今すぐ客」とも呼ばれます。

ホットリードの定義

ホットリードの定義は、企業や業種によっても異なりますが、主に問い合わせや資料請求などで、自社に対してアクションを起こした見込み顧客のことを指します。

自社の商品やサービスに対して興味を持ち、アクションを起こしたということは「興味関心の高い見込み客」と判断でき、ホットリードと言えるでしょう。

コールドリードとウォームリードとは

「コールドリード」とは、ホットリードと対象に位置するリードのことで、まだまだ興味関心度が低く、今すぐの購入は期待できない「そのうち客」と呼ばれるリードです。そのコールドリードと、ホットリードの中間に位置するのが「ウォームリード」で、一定の購入意欲がある見込み顧客のことを指します。

ウォームリードは、リードの関心度に合わせた施策を行うことでホットリードへの育成が可能であり、重要な顧客層と言えるでしょう。

ホットリードを獲得するメリット

ここでは、ホットリードを獲得することで得られるメリットについて解説します。

購買率の向上

ホットリードを獲得する最大のメリットは、商品やサービスの購買率の向上です。

通常の見込み顧客に商品を購入してもらうには、段階的に見込み確度を高めていく施策を行う必要があります。しかし、すでに見込み確度が高まっているホットリードに対しては、最小限のアプローチのみで、購入につなげることができるのです。

コスト削減

先述の通り、通常の見込み顧客には、中長期的にさまざまな施策を繰り返し行い、見込み確度を高めていく必要があるため、労力やコストがかかります。

それに対して、最小限の工数で成約に結び付くホットリードは、少ない営業活動で売上の向上が見込め、労力やコスト削減となり、結果的に営業業務の効率化にもつながります。

ホットリードを獲得するためのポイント

ここでは獲得したリードの中から、ホットリードを見つけ出すポイントについてご紹介します。

ホットリードの定義を明確にする

まずは、どの段階の見込み顧客をホットリードとみなすのか、定義を明確にしておく必要があります。定義が定まっていないと、個人の認識の違いにより本来ホットリードではない見込み顧客にアプローチを行ってしまうなど、営業効率が悪くなってしまう原因となります。

ホットリードの定義は、企業や業種によって異なるため、自社の商品やサービスに合わせ、どのようなアクションを起こしたらホットリードとするのか、基準を明確化しておくことが大切です。

スコアリング

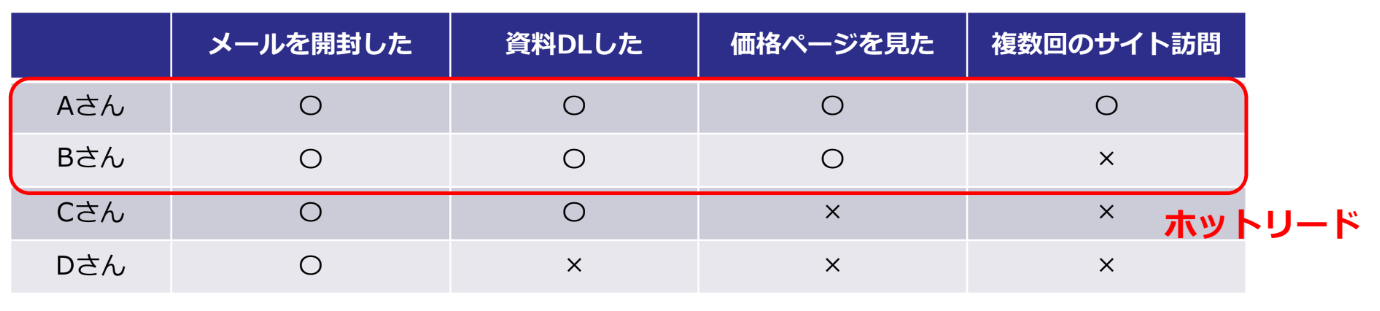

ホットリードの判断方法の一つとしてスコアリングがあります。スコアリングでは、リードの反応から購買意欲や関心度に基づいて点数をつけ、リードごとに合計点を算出し、高得点となった見込み顧客をホットリードとして抽出します。

例えば、スコアリングの例を挙げると、次のようなものがあります。

- ・メールを開封した顧客

- ・資料をダウンロードした顧客

- ・Webサイトの価格ページを見た顧客

- ・複数回サイトに訪問した顧客

顧客の行動をスコアリングしていき、一定の点数を超えた顧客をホットリードと定義できれば、明確に「興味関心の高い見込み客」と判断できます。

ホットリードを活用するときの注意点

ここではホットリードを活用するときの注意点をご紹介します。

注意点1.マーケティング部門と営業部門と連携を取る

マーケティング部門と営業部門での認識のズレやすれ違いを起こさないためにも関連する部署と連携することが大切です。

うまく連携が取れていないと営業部門からは「マーケティング部門から供給されるリードの質が悪くて、アポが取れない...」という意見が上がり、マーケティング部門からは「営業部門がアポを獲得してくれないから、マーケティングチームが獲得したリードがムダになっている...」という意見が上がり、部門間にすれ違いが生じてしまいます。

お互いにホットリードの定義を明確にし、その基準に合ったホットリードをマーケティング部門から営業部門に供給できれば、このような認識のズレやすれ違いは減っていくでしょう。

注意点2.リードごとの行動も把握し見極める

スコアリングでは、見込み顧客の行動を数値化することで、客観的にホットリードかどうかを判断することができると解説しましたが、数値だけで判断しようとすると、本来ホットリードになり得るリードを切り捨てられてしまうこともあります。

例えば、「10点を超えたらホットリード」としている場合、「9点の見込み顧客はホットリードではない」といった判断になってしまっていることがあります。また反対に、実際にはホットリードでないリードも点数だけで候補に挙がってくる可能性もあるのです。

スコアリングでは、数値のみで判断するのではなく、リードごとの行動も把握し見極めることが重要となります。

コールドリードはホットリードに育成できる

実際の現場では、獲得したリードがホットリードであることは少なく、獲得できるリードの多くはコールドリードとなります。そこで獲得したコールドリードに、中長期的に情報を提供し続け、ホットリードへと育てていくことが重要となるのです。

ここでは、コールドリードをホットリードにする手法について解説していきます。

オウンドメディア

オウンドメディアとは、自社で運営するWebサイトのことです。オウンドメディアで顧客のニーズや課題解決につながるコンテンツを配信することで、リードの興味関心度を高めることができます。

オウンドメディアは一度配信したコンテンツはインターネット上に蓄積されていくことから、中長期的な効果を見込むことができます。

メルマガ

メールを定期的に配信することで、購読希望者の興味関心度合いを高め、自社の提供する商品やサービスについて知ってもらうことができます。

オウンドメディアのコンテンツと同じように、顧客のニーズに合わせた内容をそれぞれに合ったタイミングで配信していくことが効果的です。

セミナー

見込み顧客が抱える課題や興味関心があると思われるテーマのうち、自社の商材と関連する内容でセミナーを開くことで、自社が保有するノウハウなどを提供できます。セミナーや展示会などのオフラインイベントは、顧客と直接コミュニケーションを取れるため、効果的な方法と言えます。

また最近では、セミナーをオンライン上で開催するウェビナーも増えてきています。遠隔地の人が参加しやすいことや、新型コロナウイルスの感染拡大の影響から、非接触で感染リスクの少ないウェビナーの需要が高まっています。

売上につなげるホットリード有効活用術

獲得したリードはすぐに受注・売上につながるとは限りません。それを見据えたうえで、ホットリード獲得後の長期的なアクションまで設計することが重要です。

例えば、獲得したリードに対して、自社商品・サービスへの興味・関心を高めてもらうためにマーケティングオートメーション(MA)を活用して有益な情報を配信するなどのアプローチを行うことで、見込み度合いがさらに高まり、アポ獲得、受注・売上につながることがあります。

実際に弊社でも獲得したリードに対して、定期的にメルマガを配信することで、アポ獲得、受注・売上につながっています。

メルマガの例

もしもメルマガを活用してホットリードを育てていきたいという方は、こちらの記事をご覧ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか。営業活動の効率化が求められる昨今、ホットリードの獲得は重要な施策であるといえます。また、獲得したリードがホットリードではないからと放置するのではなく、ホットリードに育てていくことが大切です。 まずは関係する部署全体で、ホットリードの定義を明確に定め、営業成果につながるホットリードを獲得していきましょう。