【営業用語】もう間違えない!グロスとネットの違い

マーケティング業界において、当たり前のように使われる「グロス」と「ネット」という用語。正しい意味を理解しないまま質問するタイミングを逃してしまい、いまさら人に聞くのはちょっと恥ずかしくて、という方もいるでしょう。それぞれの用語は、どのような意味でどんなときに使うものなのでしょうか?

ここでは、グロスとネットの違いや、「マージン」との関係などについて、詳しく解説します。

グロスとネットの意味とは?

グロス、そしてネットという言葉はさまざまな場面で使用されます。たとえば、ゴルフのスコアや自動車などのエンジンのパワー、食品における重量の表示法などでも使用されています。

そしてビジネス用語としては、マーケティング業界での料金を表現する際に使われることが多くあります。

- ・グロスの意味

- マーケティング業界におけるグロス(gross)とは、広告費の原価と広告代理店の手数料を合算した金額のことをいいます。一般的にグロスとは「総量」「総計」という言葉からきているため、業界内ではそのような意味として使用されています。

- ・ネットの意味

- マーケティング業界におけるネット(net)とは、広告費の原価そのものを表しています。つまり、グロスから広告代理店に支払う手数料を差し引いた金額がネットということになります。

マージンっていったい何?

マーケティング業界において、マージン(margin)とは広告代理店に支払う手数料のことを指します。一般的に、マージンは「利ざや」という意味があり、販売価格から原価を引いた「粗利」の意味で使用されています。そのため、この言葉については意味を知っている方も多いでしょう。

マーケティング業界以外では、一般的に支払いに関しては原価に関するもの、つまりネットだけを考えればいいのですが、マーケティング業界では、マージンを加えたグロスでの支払額が重要なポイントになります。

なぜこうした違いが生じたのでしょうか。それは、マーケティングの代表的な手法である「広告」に関するビジネスが関係しています。

広告ビジネスは明治時代に生まれたといわれています。新聞というメディアが生まれたことによって、広告という存在が急速に広まっていき、自社の商品や情報を多くの人に届けられるということで広告掲載を希望する企業が増えていきました。

その結果、広告主と媒体の直接取引ではなく、間に広告代理店が入って広告掲載の契約などが進められるようになったのです。

ネット建て取引とグロス建て取引の注意点

前述のとおり、ネットにマージンを加えたものがグロスです。マーケティング業界では、最終的に支払うべき料金はグロスとなります。

ただし、この支払うべき料金を「ネット建てで取引をするのか」「グロス建てで取引をするのか」で大きな違いが生じます。

マーケティング業界では、マージンは特定の金額ではなく、マージン率で算出されることが多くあります。そのため「グロス建てで計算するのか」「ネット建てで計算するのか」によって、広告代理店が受け取るマージンが大きく変わるのです。

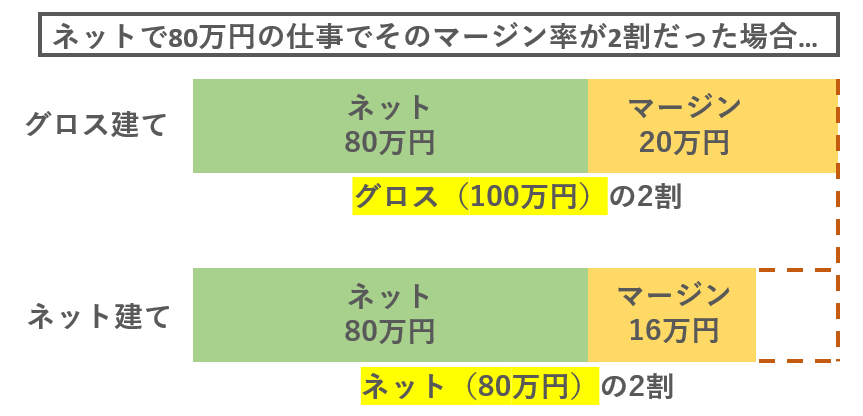

たとえば、ネットで80万円の仕事でそのマージン率が2割だったとします。グロス建てで考えた場合、ネットが80万円になるように計算するため、グロスで100万円、マージンが20万円、ネットが80万円となります。

一方で、これがネット建ての場合、ネット80万円に対してマージン率をかけるため、グロスで96万円、マージンが16万円、ネットが80万円という計算になります。広告代理店からすると、グロス建てとネット建てで、4万円もの違いが生じてしまうのです。

主流はどっちなの?

もともとマーケティング業界における慣習では、グロス建てでの取引がベーシックとされていました。しかし、近年はビジネスのグローバル化によって外資系クライアントとの取引を行う企業が増え、外資系のスタンダードでもあるネット建て取引が徐々に増えつつあります。ネット取引にすると、メディアなどの広告枠を持つ企業が広告主に対して本来の広告掲載費用を提示したうえで、広告代理店の付加価値に対する費用や必要経費を請求するのです。

料金について不透明な部分なしに取引できるということで、世界的にみるとネット建て取引が主流となっています。特に、近年急成長をしているインターネット広告においては、ネット建て取引が主流です。

ただし、従来からあるテレビや新聞、雑誌などの広告媒体における取引では、まだまだグロス建てが多いでしょう。

メディアや取引先の多様化により、ネット、グロスともに入り乱れているため、仕事を受ける側、依頼する側ともに契約形態には十分な注意が必要です。

さいごに

グロス建て取引か、ネット建て取引か、その契約形態によって広告主が支払う広告料や、広告代理店が受け取るマージンに大きな差が生じます。

広告の契約を進める際は、どちらの形態で契約するのかを明確にして、認識に相違が生じないように留意しましょう。