コンテンツマーケティングに取り組むべき3つの理由

コンテンツマーケティングとは、単に記事コンテンツをサイトにアップすることではなく、見込み顧客に有意義な情報を提供し購買まで結びつけるマーケティング手法を指します。つまり、オウンドメディア(自社メディアサイト)を活用し、顧客育成を行うという事です。

アメリカの研究機関によれば、適切な見込み顧客の育成を実施している企業では、 実施していない企業に比べ、マーケティングコストを33%抑えて、50%多くの「受注数」を獲得できている という統計データがあります。日本でも昨今、顧客育成の必要性が叫ばれていますので耳にした事がある方も多いかと思います。今回はBtoB企業がコンテンツマーケティングに取り組むべき3つの理由を説明します。

新規リード獲得の難易度向上

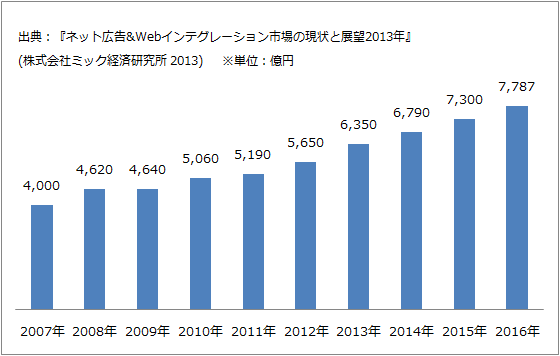

最近では外部リンク施策など、かつて効果のあったSEOの手法は効果なし、もしくは その多くがペナルティを受けるようになっています。 これにより、リステイング広告などのネット広告予算を増やす企業が増えていますが、ニーズが 明確な顕在顧客の母数は限られているのが市場の状況。その限られた母数の取り合いの中でネット広告費が増加しているのです。

これは下記の2点を表しており、競合率が高まって行くという事(比例して1件あたりの獲得単価はどんどん高騰していくという事)になります。

・今まで広告出稿していなかった競合企業が広告出稿を始める

・既に広告出稿している競合企業が投資額を増やす

見込み顧客はフォローしないと逃げていく

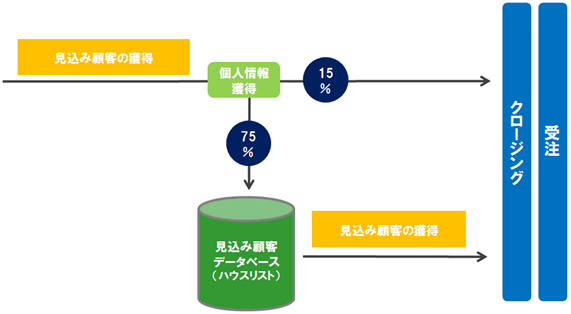

BtoB企業のマーケティング活動ではリード獲得施策から獲得したリード(見込み顧客)を営業でフォローをしたとしても直近で案件化になるのはほんの15%くらいであり、ほとんどのリードはすぐの案件につながりません。ただ海外のマーケティング調査ではフォローしなかった見込み顧客の80%は2年以内に競合から製品・サービスを購入しているという調査結果がでています。

リード獲得後の見込み顧客データベース(ハウスリスト)は、ほとんどの企業で保有されていると思います。当たり前の話ですが、このデータベースには多くの宝が眠っているのです。個人情報獲得後であれば、個人名ベースでコンテンツの閲覧状況を把握する事が出来ますし、営業すべきタイミングを掴むことも出来ます。

顧客の購買プロセスは変化している

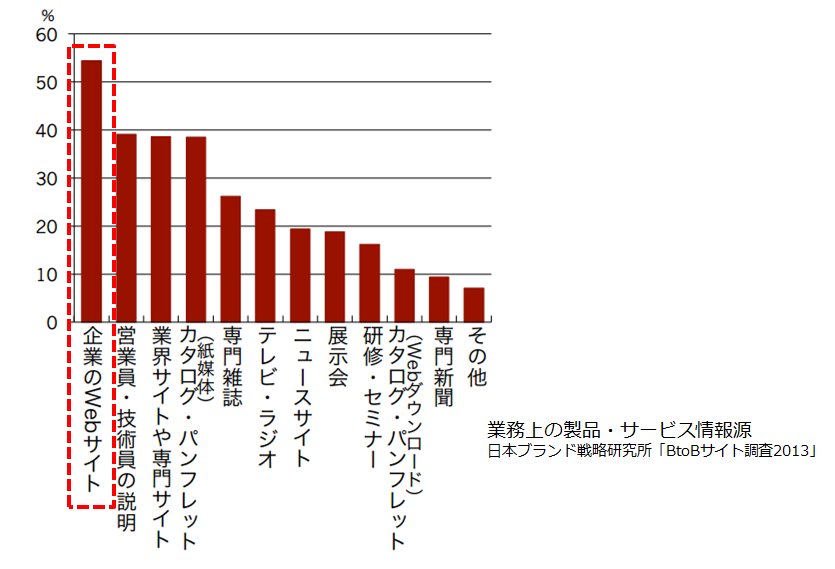

ここ数年で、企業の購買プロセスは大きく変わりました。IT商材に関して言えば、「クラウド」の普及により、システム導入はより安易に、より安価に出来る様になりました。数年前であれば、IT商材のターゲット部門は情報システム部門のみでした。情報システム部門のみがターゲットであれば、ある程度ITリテラシーの高い検討担当者に対して商材の優位性を訴求するだけで購買検討をしてもらえることができました。しかし、より安易に、より安価にシステム導入が可能となった現在では、事業部門でも独自に導入検討を行う機会が確実に増えています。

ただ事業部門の検討担当者はITリテラシーが低いケースが多く、また自部門が抱えている課題をどういったソリューションで解決出来るのかを知らない事が多いのです。そのため検討担当者は日頃からWEBサイトやIT情報メディアをもとに自社の課題解決を行える情報収集を行っています。

こういった事業部門の担当者を実購買検討まで導いてあげるためには、WEBを活用した定期的な有意義な情報提供、つまりコンテンツマーケティングが必要となるのです。

まとめ

3点の理由からBtoB企業はコンテンツマーケティングをすべきだという事になります。時代の流れに合わせ、マーケティングの手法を大きく変化させる必要に迫られているのかもしれません。

① 新規見込み顧客の獲得施策は難しくなっていく

② 見込み顧客はフォローしないと逃げていく

③ 購買プロセスは変化している

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。