注目キーワードから見る、広告の「価値毀損」とは

運用型広告が主流になって、より効果的な広告出稿が可能になってきた中で、広告運用に力を入れている...という企業も増えてきたと思います。

しかし、あなたが掲載したその広告、誰がどのページで見ているか、分かりますか?実は、広告をクリックしているのはロボットかもしれないのです。

欧米では、ディスプレイ広告の「アドフラウド」という広告詐欺について、活発な議論が繰り広げられており、実際にアドフラウドなどの広告価値毀損問題は、すでに欧米を中心に大きな損害をもたらしています。まだ日本ではあまり知られていませんが、こうした問題は日本にも入ってくるでしょう。

本記事では、今注目されている「アドフラウド」などの3つのキーワードをもとに、広告の価値を毀損している問題の背景と対策を知りましょう。

【注目キーワード①】

実は広告が見られていない!?「ビューアビリティ」

あなたが出稿した広告が、ユーザには見られていない可能性があります。一体どういうことでしょうか。

「ビューアビリティ」とは

まずは、ユーザが広告を見ているのかどうか、確認できる指標を知りましょう。

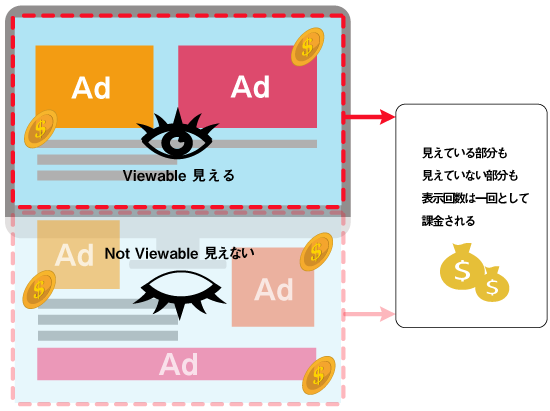

- ▼ビューアビリティ(Viewability)とは

- 広告掲載インプレッションのうち、実際にユーザが閲覧できる状態にあったインプレッションの比率のこと

ビューアビリティは、Webページ上にある広告のうち、ユーザが見える範囲に表示された広告の割合を示す指標です。高い数値の方が、Webページの可視範囲にあってユーザが広告を視認した可能性が高いので、広告出稿においてよい状態だと言えます。

2014年にGoogleが行った調査によると、56.1%のディスプレイ広告はスクロールされず見られていないということが分かっています。現段階では、およそ50%の広告がユーザによって表示され、見られていますが、今後ビューアビリティを高めていく動きが見られています。

ビューアビリティから見る、問題点とその原因

(1) ビューアビリティが低いと何が問題なのか?

ビューアビリティの数値が低いと、一体何に支障があるのでしょうか?勿論ユーザに広告を通して伝えたいことが伝わっていないことも問題ですが、それ以外にも広告コスト面に大きな問題があります。

- ▼問題点:ビューアビリティが低いと...

- ユーザが見ていない広告に対しても広告コストがかかってしまう

広告が掲載されていても、実際にはユーザに広告が見られていない可能性がある、つまり、ユーザには見られていないのに、広告が掲載されたとして広告コストを払っている、ということが問題なのです。

(2) 広告は見られていないのに広告コストが発生する原因は?

なぜユーザに広告が見られていないのに広告コストを払わないといけなくなってしまうのでしょうか。現在の広告の課金方式に問題があるようです。

- ▼原因:ビューアビリティが低いのに、広告コストがかさんでしまうのは...

- 現在の広告課金方式が「広告掲載インプレッション」であるから

アドネットワークやDSPなどのディスプレイ広告では、「広告掲載インプレッション」に対してコストが発生する、CPMという課金方式が用いられます。広告掲載インプレッションとは、Webページ上にある広告が読み込まれたタイミングで、インプレッションとしてカウントされる仕組みです。

つまり、Webページ上で広告が読み込まれたら、広告コストが発生します。

この仕組みであれば、広告が見える位置までユーザがスクロールしなかった場合でも、広告主は広告コストを支払うことになってしまいます。

ビューアビリティ

ユーザが広告を見ていなくてビューアビリティが低い場合に広告コストが発生する原因は、広告がWebページ上に掲載されたらインプレッションとしてカウントされ、インプレッション回数に比例してコストが増加していく「広告掲載インプレッション」だったのですね。

これを踏まえると、インプレッションが発生する基準やタイミングが変われば、広告コストが無駄にならずに、ユーザに向けて効果的な広告掲載ができそうです。実際に、インプレッションの定義を変えようと提唱している人たちがいます。

新しい「インプレッション」で理想の広告課金方式に。

広告掲載インプレッションにおける「インプレッション」の定義を見直そうと、Media Rating Council(MRC)とネット広告団体Interactive Advertising Bureau(IAB)は、以下のようなインプレッションを提唱しています。

- ▼ビューアブルインプレッション(Viewable Impression)

- 広告の50%以上が1秒間以上(動画なら2秒間以上)表示されたインプレッション

つまり、「広告がちゃんと画面上に表示されたときに課金しよう」という考え方です。ビューアブルインプレッションであれば、ユーザがWebページをスクロールしないと表示されないような広告には、広告コストがかかりません。

現在、欧米を中心に、少しずつビューアブルインプレッションの考え方が浸透してきています。広告主から、「広告掲載インプレッションではなく、ビューアブルインプレッションで広告コストを払いたい」というニーズもあるため、日本でも広告課金方式が変更される未来も近いかもしれません。

【注目キーワード②】

クリックされて安心していない?「アドフラウド」

次いで発生している問題が「アドフラウド」です。実は表示された広告を見ているのはユーザではなくロボットかもしれない、という話です。

「アドフラウド」とは

アドフラウド問題を理解する前に、「アドフラウド」を確認しましょう。

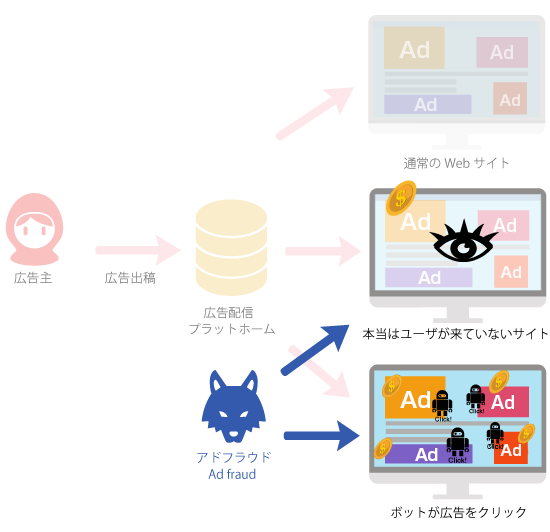

- ▼アドフラウドとは

- bot(ボット:自動で処理を行うコンピュータープログラム)などで無効なクリックやインプレッションを行い、広告コストに対する広告効果である成約件数などを不正に水増しする不正広告。

「フラウド(fraud)」は「詐欺」という意味で、アドフラウドを直訳すると「広告詐欺」です。アドフラウドは、「ひとまず広告をクリックさせればいいよね」とボットがWebページ上の広告を次々とクリックしているようなイメージです。

アドフラウド

この状況は、広告配信プラットフォームを通して広告が配信されるWebページのうち、人が見ないWebページや中身のないWebページで発生しています。

こうしたアドフラウドの被害は、欧米でも大きな損害を生んでおり、Forrester社の調査によると、2016年の欧米では、経済被害が8,136億円の規模に及んでいると試算されています。日本の2016年の年間インターネット広告費が約10,000億円であったことを考えると、甚大な被害であることが分かると思います。

誰がアドフラウドを引き起こしているのか?

一体誰がアドフラウドという仕組みを使って得をしているのでしょうか。

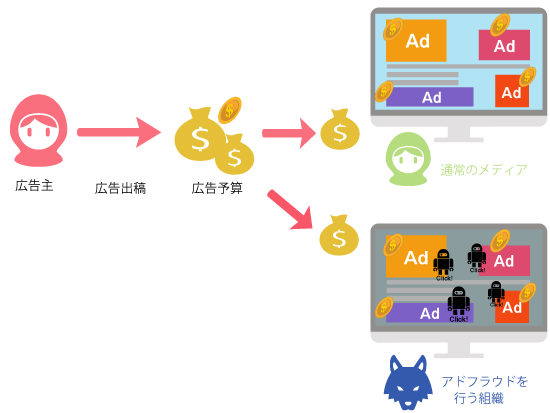

アドフラウドで不正に利益を上げているのは、不正なメディアを運営している違法事業者や組織です。反社会的なメディアを運営したり、情報商材を販売したりする事業者や、クレジットカード不正を行っている事業者など、さまざまな反社会的な活動を行ってきた事業者が、アドフラウドを新たな収益源としているということが分かっています。

広告主からの広告予算の一部が、アドフラウドのせいで、不正なメディアや組織の手に渡っているのです。

アドフラウドによる不当な予算の流れ

【注目キーワード③】

Webサイトによっては価値毀損!?「ブランドセーフティ」

出稿した広告が表示されるメディアやWebページによっては、広告主のブランドを毀損してしまう可能性があります。

「ブランドセーフティ」とは

まずはブランドセーフティという考え方を理解しましょう。

- ▼ブランドセーフティ

- 反社会的活動のサイトやポルノコンテンツなど、そこに広告を掲載することで広告主のブランドイメージを毀損してしまう可能性があるWebページへの広告掲載をいかになくしていくかという考え。

不適切なWebページに広告が表示されてしまうと、そのWebページを援助しているように誤解を生んでしまうことがあります。そうすると、広告主のブランドを傷付けてしまうというリスクになります。

2017年3月、イギリスの政府機関や大手メディアの動画広告が、差別主義的な内容のYouTube動画に配信されてしまいました。それを受けて、有名ブランドや大手広告代理店の一部が、YouTubeを含むGoogleへの広告出稿を取りやめる事態にもなっています。

どうして不適切なWebページに掲載されてしまうのか?

なぜ、広告を出稿すると、不適切なWebページに掲載されてしまう可能性があるのでしょうか。その原因は、「運用型広告」の仕組みにあります。

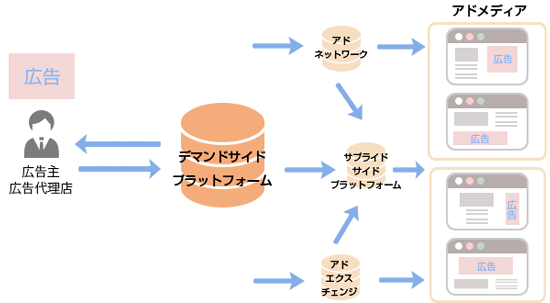

従来の広告は、Webページの特定の「枠」に対してバナー広告を出稿していました。次第にインターネットが進化していき、アドエクスチェンジやDSPを活用した運用型広告が出てきたことで、よりターゲットを絞って広告を配信できるようになりました。

アドネットワーク

ただ、運用型広告では、さまざまなネットワークやプラットフォームを通過したあとに、広告表示先のWebページが決定するため、最終的に広告がどの枠に配信されているのかを広告主が把握しにくいのです。

運用型広告が主流になったことに加えて、誰でもWebページを作れるようになったことで質の低いWebページが登場し、ブランドを毀損してしまうようなWebページに掲載される可能性も高くなってしまったのです。

広告配信会社による「アドベリフィケーション」対策

ここまで、「ビューアビリティ」、「アドフラウド」、「ブランドセーフティ」の3つの用語を見てきました。欧米では、ブランドを毀損せずに広告を出稿したり、アドフラウドを防いだり、ビューアブルインプレッションを高めたりする対策ツールが開発されています。その一つが、「アドベリフィケーション」というツールです。

「アドベリフィケーション」とは?

- ▼アドベリフィケーション

- ブランドセーフティとインビュー(ユーザが実際に目にする位置に広告が表示されたインプレッション)を計測できるツール。

アドベリフィケーションツールを活用すると、「広告主が適切だと思う媒体に広告が出たのか(ブランドセーフティ)」「そもそもユーザに見られる枠に掲載できたのか(ビューアビリティ)」を計測したレポート結果が手に入ります。

アドフラウドの対策は?

では、アドフラウド問題には、どのように対策すればよいのでしょうか。

アドフラウドに対しても、アドベリフィケーションツールは有効です。ブランドを毀損せず、適切な媒体に、ビューアブルインプレッションで配信できるようにメンテナンスすることができれば、ボットなどの機械が埋め込まれたWebページに掲載されることを避けられます。

ただ、アドフラウドに特化して対策するなら、近年ではアドフラウド専用の対策ツールも登場しています。ボットなどからのアクセスを検知した瞬間に、不正のアクセスとしてブラックリストに登録するような対策ツールで、何度も行われることによって広告配信の精度が高まっていきます。

さいごに

いかがでしたでしょうか。

ビューアビリティ、アドフラウド、ブランドセーフティにまつわる問題について、これから日本でも経済被害が拡大していくと予測されています。今後、インプレッションの定義が変わって広告課金方式が変わったり、広告配信システムがアドベリフィケーションなどにより改善されたりして、対策が進んでいくでしょう。

より効果的な広告を追い求めて、つい最新の広告手法についての情報ばかりを集めがちですが、今回ご紹介した3つのキーワードについても、しっかりと情報収集してくださいね。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。