3C分析とは?自社が行うべき事業戦略を明確化する方法

マーケティング活動を行う上で、自社が行うべき事業戦略を明確にするためにも3C分析は効果的な手法として多くの企業で取り入れられています。 この記事では、マーケティング戦略の立案に3C分析を活用する方法と、そのポイントについて解説していきます。

また、マーケティング活動で押さえるべきフレームワークは他にもたくさんありますが、その中でも特に重要な10のフレームワークの解説と、印刷して使えるテンプレートをご用意しました。ぜひこちらもご覧ください。

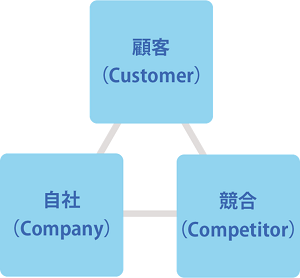

3C分析とは

3C分析とは、「市場・顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の3つの頭文字を取ったもので、3つの要素の情報収集と市場環境を分析するマーケティング手法の1つです。

比較的少ない情報量から分析を行うことが可能なフレームワークであり、企業の置かれている状況を客観的に把握し、成功要因や課題の発見、自社が今取り組むべきことを明確にすることができます。

3C分析の目的

3C分析を行う目的は、顧客、競合、自社のそれぞれの分析から「KSF」を発見することにあります。

KSFとは、「Key Success Factor」の頭文字を取ったもので、目標を達成するために必要な「重要成功要因」のことです。このKSFを導き出すことで、自社が進むべき事業の方向性が見えてくるでしょう。

適切なKSFの設定は、組織全体としてのゴールが明確になり、無駄を省いてより効率的に戦略を実施することにもつながります。

3C分析の手順

3C分析では、市場や顧客のニーズと変化、競合企業の対応など3つの要素の分析を行い自社が取り組むべき課題を洗い出します。ここでは、3つのCの分析手順について解説していきます。

- 1.市場・顧客の分析

- 2.競合の分析

- 3.自社の分析

- 4.KSF(重要成功要因)の設定

1.市場・顧客(Customer)の分析

Customerの分析では、市場や顧客といったターゲットについての分析を行います。全体としての市場、その中にいる顧客の把握すべき項目は以下の通りです。

- 市場・顧客分析で把握すべき項目

- ・業界の市場規模

- ・市場の成長性

- ・顧客ニーズ

- ・顧客の消費・購買行動

ここでは、自社の既存顧客の情報をもとに顧客の購買行動や、カスタマーセンターに寄せられたお客様の声などを参考に分析することができます。必要であれば、新たにアンケートなどの追加調査を実施することも効果的です。

2.競合(Competitor)の分析

次に競合企業についての分析を行います。先に分析した「Customer」の変化に対応した競合がどのような結果だったのか、またその結果につながった要因について分析をします。

結果については、売上や利益率、市場でのシェア、顧客数などの情報を収集し、その結果に至った要因を分析することで、優れた部分を自社のマーケティング戦略へ活かすことができます。

- 競合分析で把握すべき項目

- ・競合の商品の特徴や付加価値

- ・ターゲット層

- ・売上や顧客数

- ・リソース

- ・業界内でのポジション

- ・競合の現状シェア

- ・影響力や動向

3.自社(Company)の分析

自社の分析では、これから取り組むべき戦略の洗い出しを行います。

その際に、これまでに分析してきた市場・顧客、競合分析の結果と照らし合わせることで競合企業と対抗できる手段となる、差別化ポイントを見つけることにもつながります。

- 自社分析で把握すべき項目

- ・経営資源

- ・売上高

- ・市場シェア

- ・収益性

- ・販路

- ・技術力

- ・組織力

4.KSF(重要成功要因)の設定

3つの分析により、顧客ニーズを満たし、自社の強みを発揮して競合に対抗できる要素をKSFとして抽出します。企業の置かれている状況を客観的に把握することで成功要因や課題を発見し、自社が今取り組むべきことを明確にすることができます。

またKSF設定の際には、重要度の高いもののみに絞り込むことも大切です。分析を行った結果、複数のKSFが抽出されることもありますが、数が多くなってしまうと重要度の高さがわかりづらくなることもあります。

そうならないためにも、設定したKSFが目的の達成に必要な要素であるかどうか考え、設定しましょう。

3C分析の位置づけとは?戦略立案から施策実行までのステップ

マーケティング戦略の立案には、複数のステップがあり、様々な分析手法を活用します。そのステップ中で一番はじめに行うのが「環境分析」です。3C分析はこの環境分析の中で活用されます。

- マーケティング戦略の策定プロセス

- マクロ環境分析(PEST分析)

- ミクロ環境分析(5フォース分析・3C分析)

- 戦略分析(SWOT分析)

- マーケティング戦略立案(STP分析)

- マーケティングミックス(4C分析・4P分析)

PEST分析で捉えたマクロ環境、5フォース分析で捉えたミクロ環境を踏まえ、「顧客」や「競合」の分析によって外部環境を把握し、自社との関係性を明確にするのが3C分析となります。

マクロ環境分析(PEST分析)

まずは、「マクロ環境」と「ミクロ環境」の両面から市場分析を行いましょう。マクロ環境は、PEST分析を活用し分析します。

PEST分析とは、

- 「政治(Politics)」

- 法律や法改正、減税や増税、政権交代など、事業に関連する政治的要因

- 「経済(Economy)」

- 景気の変化や株価など経済の動向

- 「社会(Society)」

- 人口動態の変化や流行、ライフスタイルの変化、社会問題

- 「技術(Technology)」

- ITやインフラ、特許の取得

といった4つの要素を踏まえ、自社を取り巻く外部環境を短期的、または長期的に把握し分析することで、自社に与える影響や機会と課題を洗い出します。

ミクロ環境分析(5フォース分析)

ミクロ環境は、自社のビジネスに与える影響を5フォース分析を活用して分析を行います。5フォース分析とは、自社がさらされている脅威を、

- 「業界内の競合の脅威」

- 「新規参入の脅威」

- 「代替品の脅威」

- 「買い手の交渉力」

- 「売り手の交渉力」

の5つに分類することで、自社の収益性を分析します。独占状態である業界以外は、常に自社の存在を脅かす競合他社が存在します。このような環境下で生き残るためにも、収益性に影響を及ぼす5つの要因を分析し、自社を取り巻く業界を客観的に把握し、自社のマーケティング戦略の立案に活かします。

マクロ分析とミクロ分析の2つの市場分析の結果から、顧客のニーズや価値観へどのような影響を与えるのか分析を行います。

戦略分析(SWOT分析・クロスSWOT分析)

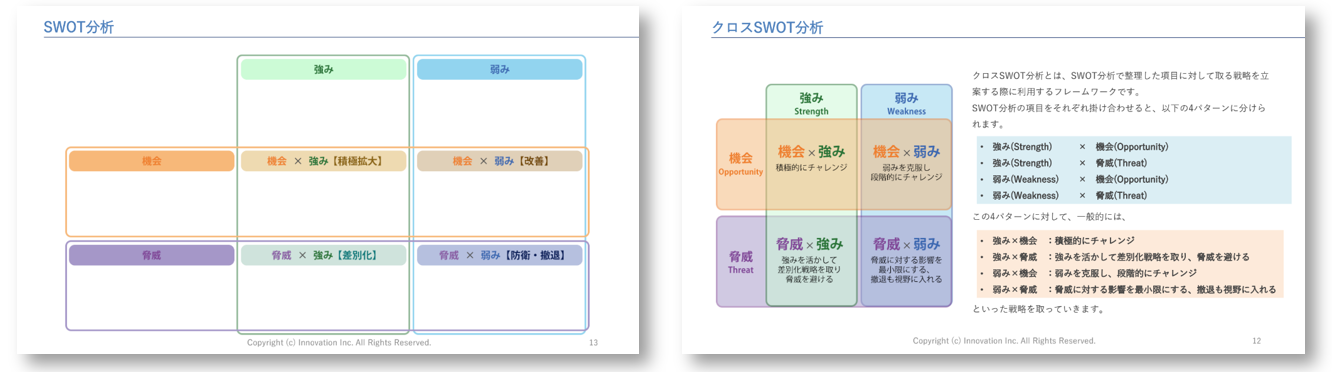

次に戦略分析を行います。ここでは、SWOT分析とクロスSWOT分析を活用します。

・SWOT分析

SWOT分析は、内部環境である「強み(Strengths)」「弱み(Weaknesses)」と、外部環境である「機会(Opportunities)」「脅威(Threats)」の4つの要素から構成されており、自社の強みだけでなく、課題となる弱みなど、さまざまな角度から自社を客観的に判断する分析手法です。

またSWOT分析は、あくまで「状況把握」であり、有効な戦略の立案を行うことは難しいため、SWOT分析後、さらにクロスSWOT分析を活用し、マーケティング戦略の立案を行います。

・クロスSWOT分析

クロスSWOT分析では、SWOT分析で洗い出した「強み」「弱み」「機会」「脅威」をそれぞれ掛け合わせることで内部環境と外部環境の市場分析を行います。さまざまな角度から自社を客観的に判断します。

- 「強み×機会」

- 自社の強みである部分に機会がかけ合わさる「強み×機会」は、最大のチャンスであると判断することができます。

- 「強み×脅威」

- 自社の強みである部分にリスクである脅威がかけ合わさる「強み×脅威」では、強みを活かしてそのリスクを防ぐ戦略を考えましょう。

商品に対する脅威であれば他社との差別化を図るなど、強みを活かすことにより反対に脅威をチャンスに転換することにもつながります。 - 「弱み×機会」

- 「弱み×機会」では、弱みが原因で機会を逃すのではなく、弱みを克服し、強みにすることでチャンスへと転換することができます。まずは弱みを克服するための改善策を立てましょう。

- 「弱み×脅威」

- 弱みに脅威が掛け合わさる「弱み×脅威」では、最悪のシナリオとなる前に事業の撤退をするなど、リスクを最小限に抑えるための戦略を立てることが重要です。

このように、SWOT分析の結果をもとに、クロスSWOT分析を活用することで戦略オプションをさらに洗い出すことができます。

マーケティング戦略立案(STP分析)

次に、環境分析の結果をもとに自社の戦略を策定していきます。ここでは、STP分析が活用できます。

STP分析とは、

- 「Segmentation(セグメンテーション)」

- 「Targeting(ターゲティング)」

- 「Positioning(ポジショニング)」

の3つの頭文字を取ったものです。

セグメンテーションでは市場の全体像を把握し、ターゲティングでその中から狙うべき市場を定め、最後にポジショニングで競合他社との位置関係を決定します。

特に新規事業を展開する上では、自社商品やサービスの市場における立ち位置を明確にしておくことが必要であり、STP分析を行うことで自社を取り巻くさまざまな要因について分析し、自社に与える影響や機会を洗い出します。

マーケティングミックス(4P分析・4C分析)

STP分析を行い自社の立ち位置が明確化したら、商品やサービスをどのように販売していくのか、具体的な実行戦略の設計を行います。このことをマーケティングミックスと言い、4P分析と4C分析を用いて策定していきます。

4P分析と4C分は、析商品やサービスを販売する際、顧客のニーズに応える製品を提供するために、「何を」「いくらで」「どこで」「どのようにして」売るのかという自社のマーケティング戦略を立案するためのフレームワークです。

また4P分析は企業側の視点であり、戦略を立案する際には、顧客側の視点である4Cとの整合性も踏まえて検討する必要があります。

・4P分析

- 「製品(Product)」

- Productでは、製品やサービスのコンセプトについて設定します。自社商品やサービスにはどのような強みがあるのか、顧客に購入してもらうためにどのような品質、パッケージ、デザインにするのか、さらに購入後の保証といったアフターフォローについても考えます。

また、自社の製品を選んでもらうためには、他社と差別化できる点なども踏まえたコンセプトを考えることが必要です。 - 「価格(Price)」

- Priceでは、価格の設定を行います。

購入するかどうかを大きく左右する要素となるのが価格です。価格設定で顧客層が決まることも多いため、製品価値との整合性のとれた価格設定を行う必要があります。

また低価格帯設定の場合、適正な利益を得られるのかどうかも設定時に分析する必要があります。 - 「流通(Place)」

- Placeでは、製品を顧客に届ける流通経路の設定をします。

流通経路とは、商品やサービスを「どこで売るのか」ということです。実店舗での販売にするのか、ネット販売か、自社の顧客層に合わせた販売経路を分析し、設定することが大切です。

・4C分析

- 「顧客価値(Customer Value)」

- 顧客価値とは、顧客側が考える製品やサービスの価値のことです。商品の品質だけでなくパッケージやブランド力、ニーズに合っているかなど、あらゆる観点から顧客にとって価値のあるものになっているかを考える必要があります。

またこの「Customer Value」は4P分析の「Product」と対の関係となり、設定したProductが顧客のニーズを満たしているか、顧客にとって価値のあるものになっているかも確認します。 - 「コスト(Customer Cost)」

- 「Customer Cost」は「Price」と対になります。企業側の利益ではなく、4P分析で設定したPriceが顧客のコストとなる価格に「妥当な価値があるか」ということを考慮します。

商品の価格だけでなく購入にかかる時間や、交通費も顧客のコストと考え、その製品に対して顧客はどれだけコストをかけてくれるのか考える必要があります。 - 「利便性(Convenience)」

- 製品の購入しやすさである「Convenience」は「Place」と対になります。インターネット上での販売は、移動コストや、時間的コストがかからず、いつでも購入できるため一見利便性が高いと判断できますが、決済方法や、ウェブサイトの使いやすさなどといった顧客層に合わせた利便性も考える必要があります。

ここでも4P分析で設定したPlaceとの整合性を踏まえて設定しましょう。 - 「コミュニケーション(Communication)」

- 「Communication」は「Promotion」と対になります。コミュニケーションでは、企業側が売り込みを行うのではなく、顧客側が求める情報を届けることで企業と顧客の良好なコミュニケーションを図ります。

このように企業と顧客の双方向からの視点で考えることで、適切なマーケティング施策を検討することができるでしょう。

3C分析を成功させる5つのポイント

さいごに、3C分析を成功させるためにも意識しておきたい5つのポイントについて解説します。

憶測や希望ではなく事実の情報収集を行う

3C分析を行うための情報収集で重要なことは、事実のみを集めることです。 顧客を分析する際はネット上の情報だけでなく、アンケート調査を実施するなど自分の足で情報を集めることが必要です。

また、自社を分析する際には希望的観測が入りやすいため、客観的な情報を集めることを意識した情報収集を行いましょう。

市場変化に注意、早めの分析を

情報収集が重要な3C分析ですが、情報を収集することに時間をかけすぎてしまうと、その間に市場が変化してしまうなど正確な情報ではなくなってしまう可能性があります。そのため、最低限必要な情報に絞り、短期間で分析を行うのがいいでしょう。

BtoB企業は顧客企業の3C分析も行う

BtoB企業では、顧客が企業であることから顧客企業側の3C分析も必要となります。顧客企業側の環境分析を行うことで、「顧客企業の顧客」を満足させるために自社が行うべき戦略がより明確になるのです。

分析の順番が大切

3つの要素それぞれの分析を行う3C分析は、分析を行う順番も意識しておくことが大切です。自社についての分析を先に行うと近眼的な分析になってしまうこともあるので、まずは、顧客の分析を行い、次に競合の分析、自社の分析を行うようにしましょう。そうすることで、顧客を主眼とし、外部環境に応じた自社分析を行うことができます。

複数のフレームワークを活用する

3C分析では、PEST分析、5フォース分析、SWOT分析といったさまざまなフレームワークの活用が可能です。目的ごとに複数のフレームワークと組み合わせることで、より精度の高い戦略の立案につながります。

まとめ

いかがでしたでしょうか。3C分析を活用することで自社を取り巻く状況を客観的に判断することができ、より有効な戦略の立案をするこができます。

3C分析を行う中でも、PEST分析や5フォース分析、SWOT分析などさまざまな分析法が登場しました。1つの方法で全てを分析するのは難しいため、目的によって複数の手法を取り入れさまざまな視点から多角的に分析し、活用していくことが大切です。