プロダクトライフサイクルとは?4つのステージと活用方法をわかりやすく解説

マーケティング戦略を考える上で、市場・競合関係を見渡しながら製品の方向性や取るべき戦略を考え、それに基づいて広告施策やマーケティング施策を考えていくことは多いと思います。この時に忘れてはいけないのが、自社の取り扱う製品やサービスがターゲットの顧客や市場にとって、今、どういう位置づけにあるのかということを捉えることです。

更には、その市場はどうなると予測され、自社の製品やサービスがどのような立ち位置になるべきかを考えることは持続的な成長を考える上で重要となります。

今回はその一つの考え方である、「プロダクトライフサイクル(製品ライフサイクル)」という考え方についてご紹介していきます。

- ▼この記事でわかること

- ・プロダクトライフサイクルの概要

- ・プロダクトライフサイクルの4つのステージ

- ・プロダクトライフサイクルマネジメントやキャズム理論との関係

- ・プロダクトライフサイクル活用の注意点

プロダクトライフサイクルとは

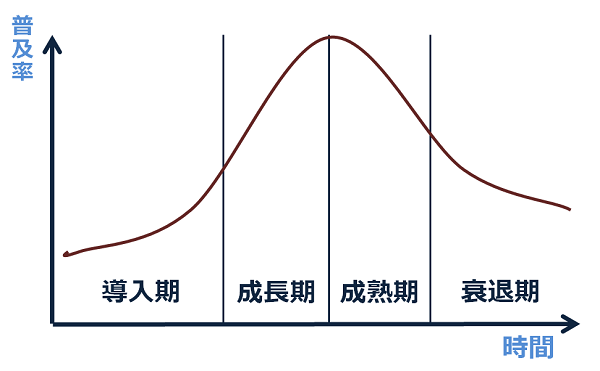

プロダクトライフサイクルとはその名の通り、製品・サービスが市場に登場してから衰退していくまでを4つのステージ(導入期・成長期・成熟期・衰退期)に分けて考えるマーケティング理論です。

製品が発売された直後は、新しいものが好きな一部の層が導入します。その後、利用事例や効果が広まることで導入が拡大し、多くの企業や消費者に普及していきます。しかし、市場が飽和して競合が増えると成長が鈍化し、最終的には需要が減少して衰退期を迎えます。これがプロダクトライフサイクルの基本的な流れです。

この考え方の重要なポイントは、各ステージごとに最適なマーケティング戦略が異なるという点にあります。導入期には認知拡大や試用促進、成長期にはブランド確立、成熟期には差別化、衰退期にはコスト最適化など、企業が取るべき戦略はステージに応じて変化します。

このプロダクトライフサイクルを理解しておくことで、市場における自社製品の状況を把握し、製品やサービスの導入タイミングや競合他社の参入時期、他社との差別化、市場からの撤退時期の判断をすることができます。つまり、プロダクトライフサイクルは製品戦略・市場戦略を立てる上での基礎フレームワークであり、マーケティング担当者にとって欠かせない考え方です。

プロダクトライフサイクルを把握するメリット

ここでは、プロダクトライフサイクルを把握することで得られる主なメリットを4つの観点から解説します。

1.市場での自社製品の位置づけを明確にできる

プロダクトライフサイクルを理解することで、自社製品が導入期・成長期・成熟期・衰退期のどの段階にあるのかを客観的に把握できます。これにより、「今は売上拡大を狙うべき段階なのか」「撤退やリニューアルを検討すべき時期なのか」といった判断を的確に行うことが可能になります。

市場での立ち位置を明確にすることは、競合との差別化やターゲットの再定義にもつながり、長期的なブランド戦略の方向性を定める上で重要です。

2.最適なマーケティング戦略を立てられる

各ステージに応じて取るべき戦略は異なります。たとえば、導入期には認知拡大や試用促進に重点を置き、成長期ではブランドの信頼構築や販路拡大が効果的です。成熟期には差別化による維持戦略、衰退期ではコスト削減や新製品開発へのシフトなどが求められます。

このようにプロダクトライフサイクルを把握しておくことで、タイミングを逃さずに最適なマーケティング施策を打ち出せるようになります。

3.利益を最大化できる

自社製品がどの段階にあるかを正確に把握すれば、収益を最大化するための戦略判断が可能になります。たとえば、成長期には積極的な販促や広告投資を行うことで市場シェアを拡大し、成熟期にはブランド価値やリピート施策を通じて安定的な利益を確保することができます。

4.コストを最小化できる

一方で、衰退期に入った製品に過剰な投資を続けることは非効率です。プロダクトライフサイクルを把握していれば、販売促進費や在庫コストの削減、製造ラインの見直しなど、適切なコストコントロールが行えます。結果として、利益率を維持しつつリソースの再配分が可能になります。

プロダクトライフサイクルの4つのステージ

プロダクトライフサイクルには、導入期・成長期・成熟期・衰退期の4つのステージがあります。ここでは、そのステージについて一つずつ解説していきます。

| 売上高 | 利益 | 競合 | |

|---|---|---|---|

| 導入期 | 低い。市場に出たばかりで需要は限定的 | ほとんど利益が出ず、投資が先行 | 競合は少ないが、認知度も低い |

| 成長期 | 急速に増加 | 投資回収が始まり、利益が拡大 | 新規参入が増え競争が激化 |

| 成熟期 | 売上はピークを迎え横ばいに | 利益率が安定またはやや低下 | 競合が多く、価格競争が発生 |

| 衰退期 | 売上が減少 | 利益も縮小または赤字化 | 競合の撤退が始まる |

1.導入期

導入期は、製品が市場に投入されて間もない段階です。そのため、需要が小さく売上も限られており、多くの人に知られていません。市場における認知度が低いため、多くの企業や担当者がその製品の名前すら知らないか、知っていても自分の会社や自分にはまだ関係ないと感じているケースがほとんどです。

この段階で製品を導入するのは、新しい技術やサービスに関心の高い層(イノベーター・アーリーアダプター)です。企業側は、まず製品の価値や利便性を伝え、認知拡大と信頼獲得を目的としたマーケティング施策を展開することが重要になります。

2.成長期

成長期は、市場に製品が認知され、一気に需要が拡大する時期です。売上が急増し、市場全体の活気が高まります。一方で、この成長性を見て競合他社が次々と参入するため、製品の差別化やブランド構築が重要になります。

この段階で導入を検討するのは、アーリーマジョリティと呼ばれる層です。企業は、成功事例や導入効果を積極的に発信し、「信頼性」と「実績」に基づく訴求を行うことでシェア拡大を狙います。

3.成熟期

成熟期は、競合製品が市場に溢れ、需要が飽和状態に達する時期です。顧客の多くが既に導入済みで、新規顧客の獲得よりも既存顧客の維持やブランドロイヤリティの向上が課題になります。

この段階で導入するのは、レイトマジョリティと呼ばれる比較的保守的な層です。企業は、価格競争に陥らないようサービス品質の強化や付加価値の創出に力を入れることが求められます。

4.衰退期

衰退期は、製品自体のニーズが減少し、市場規模が縮小していく段階です。新しい技術や代替製品が登場し、従来製品の魅力が相対的に低下していきます。

この時期に新規導入や検討を行う企業は少なく、売上は減少傾向にあります。企業は、コスト削減や在庫調整、事業撤退・次世代製品へのシフトなど、経営資源の再配分を検討することが重要です。

プロダクトライフサイクルの理解において重要な3つの用語

プロダクトライフサイクルを正しく理解するためには、関連する理論や概念を押さえておくことが重要です。ここでは、マーケティングや製品戦略を考える上で欠かせない「プロダクトライフサイクルマネジメント(PLM)」「イノベーター理論」「キャズム理論」について解説します。

1.プロダクトライフサイクルマネジメント(PLM)

PLMとは、製品の企画から開発、販売、運用、廃棄に至るまでの全ライフサイクルを一元的に管理する仕組みを指します。製造業を中心に広く活用されており、各工程で発生する設計データや生産情報、販売データなどの情報を統合的に管理することで、開発効率の向上やコスト削減、品質の最適化を実現します。

マーケティングの観点では、PLMを導入することで市場変化への迅速な対応や新製品の投入サイクル短縮にもつながります。

2.イノベーター理論

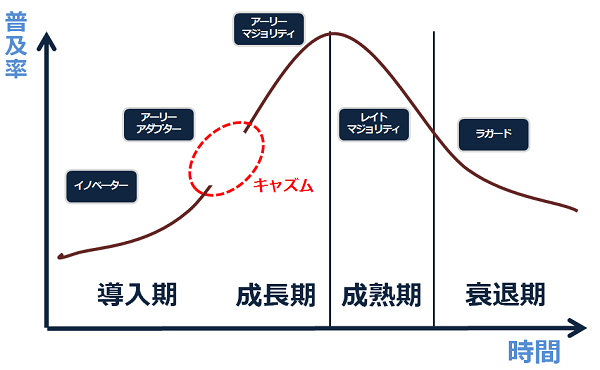

イノベーター理論とは、新しい製品や技術が市場に普及していく過程を、消費者の特性に基づいて5つの層に分類した理論です。プロダクトライフサイクルの各ステージと密接に関係しており、ターゲットごとの心理や行動を理解することで、より効果的なマーケティング戦略を立てることができます。

- イノベーター

- 新しいテクノロジーや技術に関心を持ち、提供側が正式にマーケティングを始める前に製品を導入したり検討したりする、いわゆる「ITマニア」 と呼ばれる層。 イノベーターは常にスペックの最先端を先取りし、新しいモノが出ると進んで採用する傾向にある。

- アーリーアダプター

- 他社の導入事例や実績がなくとも導入・検討を行う層。テクノロジーや技術を理解し、新しい技術を利用した製品でも積極的に導入する、いわゆる「チャレンジャー」。

- アーリーマジョリティ

- いわゆる実利主義者で、技術やテクノロジーではなく実用的なことと実績や事例を重んじて導入及び検討を行う層。市場成長後期の購入者層はアーリーマジョリティ層がメイン。

- レイトマジョリティ

- 新しいものにはどちらかと言うと懐疑的で、「他社もやっているから」という導入モチベーションが強い層。他社に追随して検討・導入する。

3.キャズム理論

キャズムとは、日本語で言うと深い溝のことです。プロダクトライフサイクルの中においてこのキャズムとは、簡単にいうと「落とし穴」です。プロダクトライフサイクルの中で、アーリーアダプターとアーリーマジョリティの間にこの大きな落とし穴(キャズム)があり、これをきちんと捉えないといけません。

落とし穴についてもう少し補足しましょう。アーリーアダプターはチャレンジャーであり、「新しさ」を理由に購入や導入を決めます。しかし、アーリーマジョリティはチャレンジャーではなく実利主義者です。そのため、「安心感」に重きを置く傾向にあり、導入のためには「実績や事例」などの実利につながる根拠を求めます。

つまりこの2つの層の間には大きな価値観の違いがあり、それがキャズムが生まれる理由となるのです。

多くのIT製品やサービスの場合、技術・テクノロジー先行でマーケティングをしがちで、それがある程度の規模まで拡大して行き止まるのは実利主義者に訴求できないから、つまりこのアーリーアダプターとアーリーマジョリティの導入期の間のキャズムに陥るためと言われています。

キャズムを超えるための戦略

このキャズムを超えなければ、アーリーマジョリティへの導入が進まない(つまり、市場の多くのお客様に導入されない)ため、売上は大きく増えません。ではどうしたらいいのでしょうか。

キャズム超えの基本戦略は「ボーリングレーン」と言われています。ボーリングの1番ピンを倒すと、そのピンが2番ピン、3番ピンを次から次へ倒してくれることに比喩される戦略のことです。市場を細分化して、まず1番ピンに相当する市場を攻略することで圧倒的シェアを獲得し、その勢いで隣のセグメントに波及していくというものです。

実利主義者に対して、特定のセグメントで実績・事例を多数創出して「実利があるものだ」という認識を作り、2番ピンを倒しに行くということです。

ボーリングレーンの1番ピンはどの市場なのか、そこに対してどのようにマーケティング戦略を取っていくのかがポイントになりますね。既に自社の製品がある程度導入されている場合(イノベーターやアーリーアダプターなど)には、その実績のある業界や類似する企業をマーケットとして捉えるのがヒントになるかもしれません。

ステージに応じたマーケティング戦略の具体例

ここでは実際に、プロダクトライフサイクルのステージに合わせた具体的なマーケティング戦略をご紹介します。それぞれのフェーズに応じて、市場の状況や顧客ニーズに合ったアプローチを取ることが重要です。

導入期:認知度を高めるマーケティングを重視

導入期は、製品の知名度が低い状態です。この時期の目的は、「製品を知ってもらうこと」。そのために以下のような施策が効果的です。ユーザーとの接点を増やし、製品の特徴や利点を積極的に伝えることが、今後の成長につながります。

- ・発表会や展示会の開催

- ・試供品・無料トライアルの提供

- ・SNSやプレスリリースによる情報発信

- ・業界メディアでの露出強化

成長期:ブランド構築と市場拡大を目指す

成長期は、製品の認知度が一気に高まる時期です。競合他社も参入する時期でもあるため、製品の差別化や、新機能の追加による改良などを行い製品のブランディングを図ります。有効な戦略例としては以下のようなものがあります。

- ・ブランドメッセージの確立・発信

- ・顧客事例・導入実績の公開による信頼獲得

- ・新機能追加やサービス改善による価値向上

- ・広告・販促チャネルの拡大

成熟期:差別化とリピーター施策でシェアを維持

成熟期は、市場の成長が鈍化し、競合が飽和する段階です。新規顧客の獲得よりも既存顧客の維持が鍵となります。上位企業では、顧客のニーズに合わせた施策を行いリピーターを獲得するといったシェアを維持することが大切です。反対に下位企業は、生き残りのため、特定のターゲットを狙った差別化戦略が重要となってきます。具体的な戦略例は以下の通りです。

- ・顧客ロイヤルティプログラムの導入

- ・アップセル・クロスセル施策

- ・特定市場(ニッチ分野)への集中

- ・サービスのパーソナライズ化

衰退期:撤退・リニューアル・新市場開拓を検討

衰退期に入ると製品の需要が減り、売上や利益が減少していきます。市場が縮小している中で、現状維持の戦略だけでは生き残りが難しくなります。企業が取るべき選択肢は大きく2つです。

- ・撤退を検討する

- コスト構造を見直し、採算が取れない場合は撤退を判断します。

- ・再成長を模索する

- 製品のリニューアルや新しいコンセプトの打ち出しにより、新市場を開拓します。既存の資産や技術を活かして次の成長サイクルへとつなげる戦略です。

各ステージで適切なマーケティング戦略を実行することで、製品の価値を最大化し、市場での競争力を維持できます。重要なのは「今、自社製品がどのステージにあるのか」を正確に把握し、柔軟に戦略を調整していくことです。

プロダクトライフサイクルの事例

プロダクトライフサイクルは、理論として理解するだけでなく、実際の事例に当てはめてみることでより深く理解できます。ここでは、BtoB事例として、クラウド型業務ツールのプロダクトライフサイクルを見ていきましょう。

導入期

2000年代後半、クラウドを活用した業務ツールが登場。当時は「データを社外に預けること」への抵抗感が強く、セキュリティ面への不安から導入は一部の企業にとどまっていました。

成長期

リモートワークやデジタル化の進展により、クラウド活用が急速に普及。利用事例が増えるにつれて信頼性が高まり、多くの企業が導入を進めました。競合も増加し、機能の拡充や連携強化などの差別化が進みます。

成熟期

多くの企業が既に導入済みとなり、市場は飽和状態に。導入そのものよりも、利便性やサポート体制、導入後の活用支援が重視される段階です。ベンダー各社は、業種特化型機能やカスタマイズ性の向上などで差別化を図っています。

衰退期(将来の可能性)

AIや自動化技術の発展により、従来型のクラウドツールが陳腐化するリスクもあります。製品提供側は、AI活用やデータ分析基盤との統合など、新たな価値を付加することで再成長を目指します。

このように、SaaS市場では成長期から成熟期への移行段階にあり、顧客体験の最適化や業界特化型ソリューションの提供が鍵となっています。

プロダクトライフサイクルの注意点

プロダクトライフサイクルは多くの製品やサービスに当てはまる基本理論ですが、すべてのプロダクトが典型的な4ステージをたどるとは限りません。近年では、業種や製品特性によってライフサイクルが異なり、短期間でステージが移り変わるケースも増えています。ここでは、例外的なケースや近年の傾向について解説します。

例外的なサービスの存在

プロダクトライフサイクルは多くの製品に当てはまる考え方ですが、すべてが同じ流れをたどるわけではありません。たとえば、生活必需品やインフラ関連のように長期間安定した需要があるものは、成長や衰退といった変化が小さい傾向にあります。

また、季節限定の商品や独自性の高いニッチな商材などは、販売期間や需要サイクルが一般的な製品とは異なります。このようなケースでは、導入期から衰退期までを一律に当てはめるよりも、市場特性や顧客行動に合わせて柔軟に捉えることが重要です。

サイクルが短期化している

テクノロジーの進化や消費者ニーズの変化が速い現代では、プロダクトライフサイクル自体が短期化する傾向にあります。特にデジタルサービスやモバイルアプリなどは、導入から衰退までのスピードが数年、場合によっては数カ月で進むこともあります。

その一方で、機能追加やリニューアルを重ねて再び成長期に戻すなど、「リブート型ライフサイクル」を形成する製品も増えています。市場の動きを常に把握し、変化に合わせて戦略を柔軟に見直すことが求められます。

判断基準の一つとして活用する

プロダクトライフサイクルは、すべての製品に完全に当てはまる万能な理論ではありません。しかし、市場や製品の現状を把握するための有効な判断基準の一つとして活用できます。自社の製品がどの段階にあるのかを把握することで、投入や撤退、改良のタイミングを見極めやすくなります。

大切なのは、この理論に依存しすぎず、市場変化や顧客動向を踏まえて柔軟に戦略を調整する姿勢です。理論を現場で活かすことが、持続的な成長の鍵となります。

まとめ

このようにプロダクトライフサイクルにはその時その時で登場人物が変化していき、それによってどういう戦略を取るべきかが変わります。

今のマーケットや競合を分析することも重要ですが、今の自社製品のプロダクトライフサイクルはどのポジションなのかをレビューしてみてもいいのではないでしょうか。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。