インサイドセールスとは?役割・種類・導入メリットをわかりやすく解説

営業活動の効率化や商談数の最大化を目指す企業の間で、「インサイドセールス」が注目を集めています。従来の訪問型営業とは異なり、電話やメールなどを活用して、非対面で顧客と接点を持つこの営業手法は、DX化・働き方改革・購買行動の変化といったビジネス環境の変化に対応する手段として、多くのBtoB企業に導入が進んでいます。

この記事では、インサイドセールスの基本的な定義や役割はもちろん、フィールドセールスやテレアポとの違い、実施に必要な体制やツールまでを詳しく解説します。

- ▼この記事でわかること

- ・インサイドセールスの概要

- ・インサイドセールスが注目されている背景

- ・導入によるメリット・デメリット

- ・インサイドセールスを成功させるために活用すべきツール

インサイドセールスとは

まずは、インサイドセールスの役割やフィールドセールスとの違いについて見ていきましょう。

インサイドセールスの役割

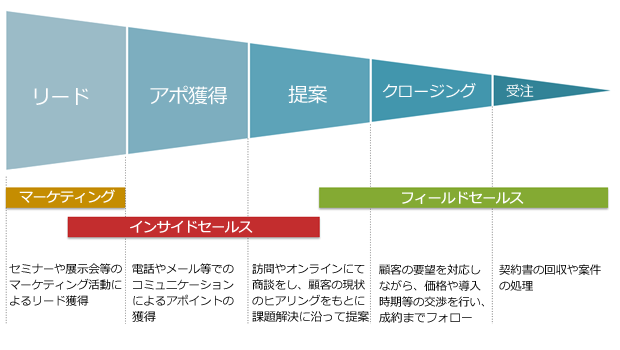

インサイドセールスとは、電話やメールなどの非対面手段を用いて、顧客と接点を持ち、商談化や見込み顧客の育成(ナーチャリング)を行う営業手法です。従来の対面中心の「訪問営業」とは異なり、遠隔で効率よく営業活動を進められることから、DXや働き方改革が進む近年、特にBtoB領域で注目が高まっています。

マーケティング施策で獲得した見込み顧客に対して、最適なタイミングでアプローチし、ニーズを見極め、商談の機会を創出する役割を担います。営業活動を分業・専門化することで、業務効率の向上や成果の最大化が期待できます。

インサイドセールスの役割の変化

近年、インサイドセールスの役割は変化してきています。かつては「アポイントを獲得する人」「電話をかける担当者」として、営業プロセスの一部に限定された業務と見なされがちでした。しかし現在では、単なる「アポ取り要員」ではなく、顧客の購買プロセス全体に関与し、商談の質や営業成果に直結する重要なポジションとして再定義されています。

特にMA(マーケティングオートメーション)やCRMの普及により、顧客のWeb行動や過去の接点履歴などのデータを活用して、リードの温度感を定量的に判断し、最適なタイミングでアプローチを行う「スコアリング型営業」が主流となりました。これにより、インサイドセールスは、単に数をこなす役割から、質の高い商談を創出する役割へと進化しています。

フィールドセールスとの違い

| インサイドセールス | フィールドセールス | |

|---|---|---|

| 接点 | 電話、メール、Web会議など | Web会議、訪問、現地打ち合わせなど |

| 主な役割 | 初期接触、リード精査、商談化 | 提案、クロージング、契約 |

| 顧客フェーズ | 問い合わせ直後・関心層 | 導入検討中・課題明確層 |

従来は、営業スタイルによって「内勤=インサイドセールス」「外勤=フィールドセールス」と区別されていましたが、近年ではWeb会議ツールの普及により、両者ともに非対面での商談機会が増えており、「場所」よりも「営業プロセス上の役割」で区別する考え方が主流になっています。

現在の役割分担では、インサイドセールスはマーケティング部門から引き継いだ見込み顧客に初期接触を行い、商談に進むべきかを見極めて精査します。そして、具体的な提案や深いニーズヒアリングが必要な顧客を、フィールドセールスに引き継ぐことで、営業プロセス全体の質と効率を高めています。

一方のフィールドセールスは、Web会議や訪問などを通じて具体的な提案やクロージングを担い、顧客との関係構築を深めながら契約へと導く役割です。また、商談が失注した場合には、その情報がインサイドセールスに戻され、再びナーチャリングの対象としてフォローが継続されるケースもあります。

このように、インサイドセールスとフィールドセールスは明確な役割分担を持ちながらも、連携を前提とした循環型の営業体制を構築することが、営業成果の最大化に直結します。

テレアポとの違い

インサイドセールスとテレアポ(電話営業)は混同されがちですが、目的・対象・手法が異なるため、明確に区別する必要があります。

| インサイドセールス | テレアポ | |

|---|---|---|

| 目的 | 顧客育成 | アポイント獲得 |

| アプローチ先 | ナーチャリング中のリード・ホットリード | 架電リストベース(見込みの薄いコールドリードも多い) |

| 方法 | ヒアリング・課題把握・スコアリング | スクリプトに基づく一方的なトークが中心 |

| 活動の質 | 顧客の状況に応じて柔軟に対応 | 数の勝負になりがち |

インサイドセールスは、単なるアポ取り要員ではなく、顧客の課題を把握し、最適なタイミングでの提案機会を創出する戦略的な営業プロセスの一端を担う存在です。マーケティング施策と連携し、見込み顧客の温度感を見極めながら、ナーチャリングやスコアリングを通じて商談化の質と量を最大化する役割があります。

これに対してテレアポは、主にアウトバウンド型のアポイント獲得に特化した業務であり、営業活動の「入り口」をつくることが目的です。電話を中心に、あらかじめ用意されたリストに対して一律にアプローチを行い、面談や商談の機会を設定することがゴールとなるため、顧客理解や課題の深掘りよりも「数の勝負」になりがちです。

インサイドセールスが注目されている理由

近年、インサイドセールスは多くの企業で導入が進み、特にBtoBマーケティングやSaaS業界において欠かせない営業手法となりつつあります。その背景には、次のようなビジネス環境の変化と課題があります。

1.購買行動の変化

顧客は情報収集の多くをWeb検索や比較サイト、SNSなどで行うようになっており、「営業に会う前に8割は意思決定が終わっている」とも言われます。そのため、従来型の飛び込み営業や単純なアポ獲得では対応が難しくなっています。

インサイドセールスは、こうした顧客に対して、非対面でタイムリーに接点を持ち、育成・提案へとつなぐ営業アプローチとして最適です。

2.営業リソースの最適化

営業部門には限られた人員・時間・コストという制約があり、「全部をフィールドセールスが担う」モデルはもはや非効率です。インサイドセールスを導入することで、見込み顧客の育成・選別を効率的に行い、クロージングが得意なフィールドセールスに集中させることが可能になります。

3. Web商談の浸透

新型コロナウイルス以降、対面営業からオンライン営業への移行が急速に進みました。ZoomやGoogle MeetなどのWeb会議ツールの普及により、「非対面でも商談はできる」という意識が営業現場にも広まりました。

この流れの中で、場所や時間に縛られない営業活動を実現するインサイドセールスの価値が再評価され、リモート環境に対応した営業体制づくりの中核を担っています。

4. データに基づく営業活動が可能

インサイドセールスでは、MAやCRM、SFAなどのツールと連携することで、顧客行動や過去の接触履歴をもとに、精度の高い営業活動が可能です。これにより、「勘や経験」ではなく、データドリブンな営業戦略への転換が進んでいます。

インサイドセールス導入のメリット

ここでは、インサイドセールスを導入することで得られる主なメリットを3点解説します。導入を検討する企業にとっては、自社にどのような成果が期待できるのかを把握するうえで、重要なポイントとなるでしょう。

1.商談創出数の増加

インサイドセールスを導入する最大のメリットの一つが、商談創出数の大幅な増加です。従来のフィールドセールスだけでは対応しきれなかった多くのリードに対して、非対面で効率的にアプローチできるため、1人の担当者が1日に接触できる件数が飛躍的に向上します。

また、電話・メール・Web商談を通じて、リードの温度感に応じた適切なコミュニケーションを継続的に実施できるため、案件化率の向上にもつながります。

2.顧客ニーズのタイムリーな把握

インサイドセールスは、顧客の課題や検討状況を初期段階から把握しやすいポジションにあります。オンラインでのヒアリングや定期的な接触を通じて、顧客の業界動向・予算感・検討スケジュールなど、意思決定に影響を与える情報をタイムリーにキャッチできます。

特にMAとの連携により、顧客がどのページを見たか、どのメールに反応したかといった行動データを活用することで、「いままさに興味を持っているテーマ」や「購買タイミングの予兆」を察知でき、適切なタイミングでのアプローチが可能になります。

3.営業活動の効率化

インサイドセールスは、フィールドセールスと役割を分担することで、営業全体の生産性を高めることができます。たとえば、商談前の情報収集・案件の見極め・初期対応をインサイドセールスが担い、フィールドセールスはクロージングや高度な提案に集中する、といった体制にすることで、各担当者の専門性を活かしながらリソースを最適化できます。

インサイドセールスのデメリット

インサイドセールスは営業の効率化や商談数の最大化に貢献する一方で、運用方法によっては成果が出にくくなるリスクもあります。導入時には、体制構築や部門連携に関する課題を見越した準備が欠かせません。ここでは、代表的なデメリットを3つ紹介します。

1.部門連携が不十分だと分断が起きる

インサイドセールスとフィールドセールスの役割が分かれているからこそ、両者の連携がうまくいかないと、営業プロセス全体に「分断」が生まれる恐れがあります。

具体的には、インサイドセールスが引き渡した商談に対してフィールドセールスが価値を感じなかったり、情報共有が不足したまま提案に進んでしまうことで、顧客対応にばらつきが出たりします。

このような齟齬は、顧客体験の低下や失注率の上昇にもつながるため、両部門間でKPIや評価軸をすり合わせ、密なコミュニケーション体制を構築することが重要です。

2.ナーチャリングに時間がかかる

インサイドセールスでは、獲得したリードをすぐに商談につなげられるとは限らず、継続的なフォローアップや関係構築に時間がかかることがあります。特にBtoBでは、顧客の意思決定プロセスが長期化する傾向にあり、短期的な成果を期待しすぎると、運用が続かない原因になりかねません。

そのため、インサイドセールスでは「数カ月単位で成果を追う」視点と「中長期的なリード育成による受注増加」への理解を社内で共有し、フェーズごとのKPI設計や評価制度の見直しが求められます。

3.ツール導入や教育体制の整備が必要

インサイドセールスの効果を最大化するには、MAやCRM、SFAなどのツール導入がほぼ不可欠です。これらのツールは、リード情報の一元管理や、適切なタイミングでのアプローチを実現するための基盤となりますが、導入・運用にはコストと工数がかかる点も忘れてはなりません。

また、担当者には顧客理解力やデジタルツールの活用スキルが求められるため、教育体制やナレッジ共有の仕組みを整備しないと、立ち上げが円滑に進まないことがあります。 「ツールを導入すればうまくいく」という考えに陥らず、人材育成や運用設計を含めた全体最適を見据えた準備が成功の鍵です。

インサイドセールスの種類

インサイドセールスは、実際の運用現場では役割によって大きく2つに分けられます。それが SDRと BDR です。どちらも見込み顧客へのアプローチを担う点では共通していますが、起点やアプローチ方法、目的に違いがあります。

SDR(Sales Development Representative)

SDRは、インバウンド起点の見込み顧客に対してアプローチを行う担当者です。たとえば、資料請求やセミナー参加などの行動を取ったリード(ホットリード)に対して、メールや電話、Web商談を通じてヒアリングを行い、課題の把握やニーズの深掘り、商談の機会創出を行います。

- SDRの特徴

- ・マーケティングと連携しながら、獲得済みリードのナーチャリングと案件化を担う

- ・顧客からの接点があるため、比較的反応率が高い

- ・SFAやCRMを用いたスコアリング・優先順位付けが重要

SDRは、受注確度の高いリードを見極め、スムーズにフィールドセールスへ引き渡す橋渡し役として、営業プロセスの初期段階で大きな役割を果たします。

BDR(Business Development Representative)

BDRは、アウトバウンド起点でターゲット企業にアプローチする新規開拓型のインサイドセールス担当です。ターゲット企業の選定や情報収集を行い、自社のサービス・製品がマッチしそうな相手に対して、電話・メール・SNSなどを通じて接点をつくり、商談へとつなげます。

- BDRの特徴

- ・アプローチ先はまだ接点のない企業(コールドリード)

- ・リサーチ力や仮説構築力が求められる

- ・ABM(アカウントベースドマーケティング)戦略との相性がよい

BDRは、まだ認知されていない層にリーチし、潜在ニーズを掘り起こす役割を担っており、新市場の開拓や中長期のパイプライン強化に寄与します。

「SDR」と「BDR」については、以下の記事でも詳しく解説しています。

「SDR」と「BDR」インサイドセールスにおける役割の違いとは?

インサイドセールスの実施は運用体制の構築が重要

インサイドセールスを導入するだけでは、成果を上げ続けることはできません。本質的な効果を発揮させるには、明確な役割設計・プロセス整備・部門間の連携などを含む「運用体制の構築」が不可欠です。特に、マーケティング・インサイドセールス・フィールドセールスの3者が連携する体制では、「誰が・いつ・どのように」顧客対応を行うのかを明確に定義しておかないと、対応の属人化や情報の分断といった課題が生じます。

たとえば以下のような整備が必要です。

- ・KPI設計の明確化

- ・リード移管の基準定義

- ・相互フィードバック体制の確立

- ・営業ツールの統一と活用ルールの整備

また、担当者のスキル育成も重要です。製品理解・ヒアリング力・リードスコアリング力など、成果を左右するスキルを体系的に育成する教育体制の整備が、運用の安定と継続的な改善につながります。

インサイドセールスを効率化するツール

インサイドセールスの運用を成功させるには、ツールの導入が不可欠です。属人的な営業活動から脱却し、再現性のある成果創出体制を構築するためには、各種ツールの活用が重要な鍵となります。

以下では、特にインサイドセールスと相性のよい4つのツールについて紹介します。

MA(マーケティングオートメーション)

MAは、見込み顧客の行動履歴を収集・可視化し、スコアリングやシナリオ設計を通じてナーチャリングを自動化できるツールです。たとえば、資料請求やメール開封・Webページ閲覧などの情報をもとに、リードの興味関心度を定量化し、タイミングよくインサイドセールスがアプローチできるよう通知する仕組みが構築できます。

MAツールについては、以下の記事もご覧ください。

【2025年版】MAツールとは?導入目的で選ぶタイプ別製品比較5選

CRM(顧客関係管理)

CRMは、顧客情報や過去の接点履歴、対応内容を一元管理するためのツールです。

インサイドセールスでは、複数回にわたる接触やリードの状態変化を追跡する必要があるため、情報の蓄積と検索性に優れたCRMは不可欠な基盤となります。チーム内での情報共有をスムーズにし、対応漏れや重複接触の防止にも貢献します。

CRMについては、以下の記事もご覧ください。

顧客満足度の向上にはCRM!機能やメリットと選定ポイントを解説

SFA(営業支援ツール)

SFAは、営業活動のプロセス管理や進捗可視化、KPIの追跡を支援するツールです。商談のステータス、アプローチ履歴、受注確度などをリアルタイムで把握でき、活動量や成約率をもとに改善施策を講じることが可能です。

インサイドセールスでは、商談前フェーズの活動記録や、フィールドセールスとのリレーション強化において、SFAは重要な役割を果たします。

SFAについては、以下の記事もご覧ください。

SFAとは?概要や役割、導入時の選定ポイントまで

Web商談ツール

非対面営業の中核を担うインサイドセールスにとって、Web商談ツールは実質的な「商談の場」になります。資料共有や画面共有、録画機能などを活用し、対面と遜色ないプレゼンテーションやヒアリングを実現できます。

顧客とのコミュニケーションを高品質に保つことで、信頼構築やヒアリング精度の向上にもつながります。

Web商談ツールについては、以下の記事もご覧ください。

対面商談からWeb商談へ!Web商談ツール選定のポイント

まとめ

この記事では、インサイドセールスの定義や役割、フィールドセールス・テレアポとの違いから始まり、導入メリット・課題・種類・体制構築のポイント、さらに効率化に役立つツールまでを解説しました。インサイドセールスを成功させるためには、分業体制の設計と適切なツール活用、部門間の連携と育成環境の整備が不可欠です。営業効率の向上や成果の最大化を目指す企業にとって、今後ますます重要性を増す取り組みといえるでしょう。

自社の営業プロセスを見直し、インサイドセールスの導入・強化を検討することは、持続的な事業成長への第一歩となるはずです。