展示会出展を成功に導くKPI設定とは?"出展して終わり"にしないためのポイント

BtoBの展示会は5月〜10月ごろに最も多く開催されるため、BtoBのマーケティング担当者の方は、毎年時期が近づくにつれて対応で忙しくなるのではないでしょうか。弊社も毎年複数の展示会に出展していますが、近年ではWeb施策を中心とした他のマーケティング施策との連動の重要性と、そこまで想定したKPI設定や効果測定の必要性を感じる場面が増えています。

今回は、そのような背景を踏まえ、弊社も実践しているKPI設定と効果測定の方法についてご紹介いたします。

- ▼この記事でわかること

- ・展示会における主なKPI

- ・展示会の成功に欠かせない目的の明確化について

- ・展示会後のフォロー方法

- ・展示会の出展効果を測るROIの重要性

展示会におけるKPIとは

展示会におけるKPI(Key Performance Indicator)は、出展の効果や成果を測定するための指標です。展示会は単なる展示物の紹介にとどまらず、ビジネスにおける重要なマーケティング活動として位置づけられます。そのため、出展の目的を達成するためには、具体的なKPIを設定して、どれだけの成果が上がったかを定量的に把握することが不可欠です。

KPIの設定により、展示会がどれだけ効果的であったかを評価でき、次回の出展に向けた改善点を見つけることができます。また、KPIを通じて営業やマーケティングの目標達成度を確認することで、さらに効率的な戦略の立案につながります。

展示会における主なKPI

展示会におけるKPIは、その出展の目的や企業の戦略に応じてさまざまですが、代表的なKPIは以下の通りです。

- 来場者数

- 来場者数は、出展ブースに訪れる来場者の数を指します。多くの来場者を引き寄せることは、認知度向上につながります。

- リード獲得数

- 展示会では、名刺交換した来場者をリードとします。とくにBtoBでは、展示会後すぐに成約につながることは少なく、展示会での成果を判断することが難しいため、リード獲得数は、自社に興味や関心をもってくれた見込み顧客数として指標とすることができます。

- 商談化率

- 商談化率は、獲得したリードのうち実際に商談に進んだ割合を示します。このKPIは展示会後の営業活動の効率を測る指標として重要です。

- 成約率

- 商談を通じて実際に契約に至った割合を示します。展示会がどれだけ有益な商談を生み出したかを把握するための重要な指標です。

- 費用対効果(ROI)

- 展示会の出展に対して、どれだけの成果を上げたかを測るための指標です。投資に対して得られたリターンを数値で示すことで、展示会の効果を客観的に評価できます。

展示会に出展するメリット

展示会への出展は、次のようなメリットがあります。

- ・一度に多くの見込み顧客に会える

- ・認知拡大効果がある

- ・既存顧客とのコミュニケーションの場になる

展示会の一番大きなメリットは、一度に多くの見込み顧客に会えるということです。

規模によりますが、多ければ数万人単位の人が展示会には参加します。多くの参加者と接点を持つことで、名刺交換ができたり、うまくいけばそのまま商談につながる可能性もあるのです。

また展示会には企業やサービスの認知拡大効果もあります。展示会参加者の目的は情報収集であることが多いので、うまく興味を引く打ち出し方をすれば多くの人に存在をアピールできます。

さらに、展示会の出展は新規顧客の開拓だけではなく、既存顧客とのコミュニケーションの場としても活用可能です。「今度展示会に出展するので、ぜひご来場ください」と声かけすることで、連絡を取る動機にもなり得ます。

展示会出展のメリットについては、以下の記事もご覧ください。

展示会出展5つのメリットと注意点を徹底解説!

展示会マーケティングを成功させるうえで必要な2つの考え方

展示会にはただ出展すればいいというものではありません。展示会マーケティングを成功させるためには次の考え方が大切です。

- ・展示会の目的をはっきりさせる

- ・展示会をマーケティング活動の一環として捉える

1.展示会の目的をはっきりさせる

多くの企業が陥りがちなのが、展示会の出展自体が目的となってしまっていることです。展示会は多くの見込み顧客と直接コミュニケーションが取れる場です。すぐには受注につながらずとも、継続してフォローすることで受注につなげることができます。

そのため、本来の展示会の目的は、「できるだけ多く名刺やアポを獲得すること」になります。単純に話を聞いてくれた人が多かったから成功というわけではないのです。

目的をはっきりさせることで、どのような訴求をするべきか、どのような配布物を用意するべきなのかが明確になります。これは展示会だけでなく、全てのマーケティング活動においてもいえることです。

2.展示会をマーケティング活動の一環として捉える

冒頭でも少し触れましたが、展示会の効果測定で大切なのは、展示会を単体の施策と捉えるのではなく、他の施策と連動したマーケティング活動の一環として捉えるということです。

色々なデータを見ても、現在BtoBの製品購買において最も重要な情報源はインターネットです。展示会でお会いしてすぐに受注するケースもあるとは思いますが、多くの方は展示会に来場する前後にインターネットで情報収集をしたり、資料請求をしたりしてから検討が始まります。

あるいは、1年後に検討がスタートするかもしれません。定期的に接点を持っていれば、そこから受注につなげることも可能です。展示会に来場する見込み客の、製品への興味度合いや購買フェーズはさまざまなので、そのフェーズに合わせた対応が必要です。

短期・中長期的に見込み顧客をフォローする際のKPI

展示会時間軸でどのように捉えるかには、2つの考え方があります。

- 1:直近の受注を獲得するための施策

- 2:中長期で受注する見込み顧客の情報を獲得する施策

1の考え方はわかりやすいですね。展示会に出展して、その後3か月以内程度で受注に至る案件を狙う施策という見方です。しかし、このようなすぐに受注しそうな見込み顧客は、簡単に見つけられません。

一方、2は1と比べると運用するのが難しいですが、中長期でフォローをして受注につなげるための施策です。しかし、展示会で名刺交換をした人のほとんどがこの2に該当するので、成約率を上昇させるには中長期のフォロー体制を整えるのが有効的な手段でしょう。

2の施策については、現在ではインターネットの登場によって体系的なマーケティング活動として格段に進めやすくなっています。インターネット登場以前は営業が属人的に名刺を管理しアプローチをしていましたが、今は顧客接点の多くはインターネットに置き換わり、インターネット上でのコミュニケーションは1対1で行うことができること、履歴やデータを蓄積できることにより大幅に実施しやすくなりました。

展示会マーケティングは、短期・中長期、両方の受注を創出できる施策です。展示会で獲得した名刺情報はすぐに案件化しなければ放置される傾向にありますが、きちんとした方法でフォローすれば中長期で案件創出に寄与できます。

では、短期と中長期、それぞれのフォローの方法やKPIについて見ていきましょう。

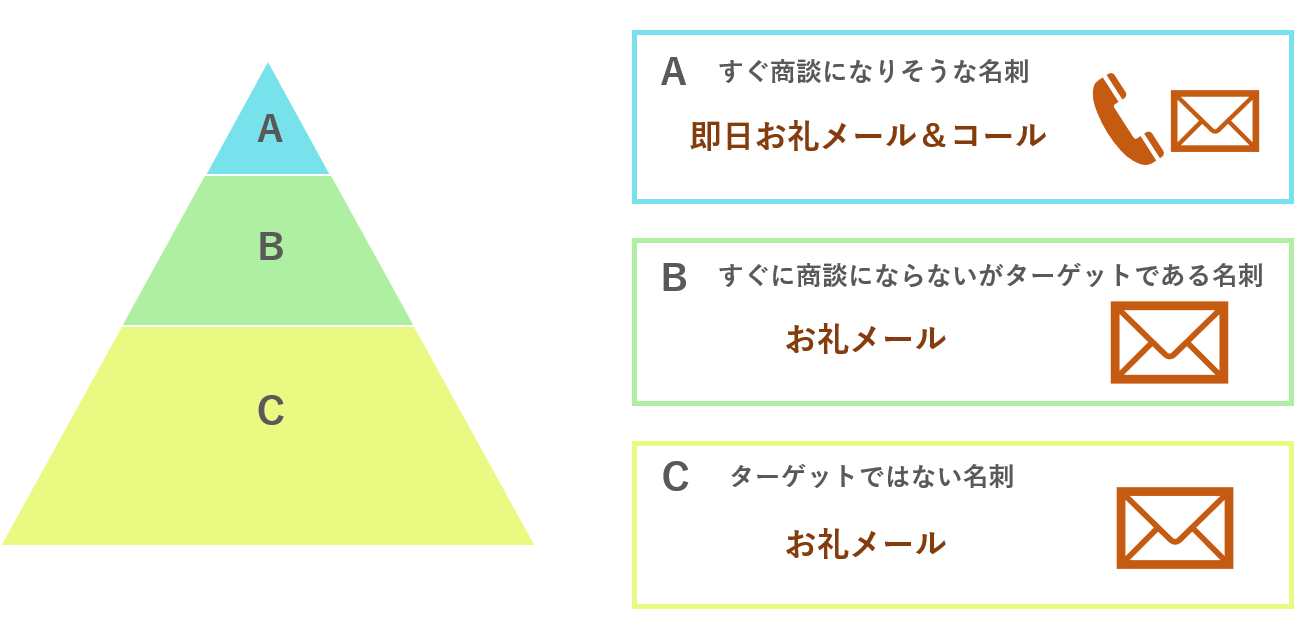

1.短期的フォローのKPI:商談につながる名刺を見極めて即フォローしよう

展示会で獲得した名刺はすべて同じ価値を持つわけではありません。短期的な成果を狙うには、商談に進む可能性の高い名刺(ホットリード)を見極め、優先的にアプローチすることが重要です。

展示会終了後、まずは名刺をA・B・Cの3ランクに分類します。

- A:その場で強い関心を示した、具体的な課題や導入時期が明確

- B:すぐには商談に至らないが、将来的に可能性のある見込み顧客

- C:名刺交換のみで関心は不明、現時点ではターゲット外

Aランクの名刺は「翌営業日中」にアクションを起こすのが理想です。お礼メールに個別提案資料を一緒に送付するなどパーソナライズされたフォローの実施が重要です。

- KPIとして追うべき指標

- ・Aランク名刺の数

- ・Aランク名刺に対する商談化率

- ・フォロー完了率(展示会後のメールや架電などの初動を終えた割合)

お礼メールについては、以下の記事で詳しく解説しています。

展示会後は「お礼メール」で競合に差をつける!

2.中長期的フォローのKPI:中長期的な関係構築でB・C名刺を育成しよう

展示会で獲得した名刺のうち、「すぐには商談に至らないが今後の見込みがある顧客」や「ターゲット外だが将来的な関係性構築が期待できる相手」も、適切にフォローすることで将来の受注につながる可能性があります。

- B:すぐには商談に至らないが、将来的に可能性のある見込み顧客

- C:現時点ではターゲット外だが、将来の参考としてつながっておきたい相手

こうした見込み顧客とは、以下のようなアプローチで関係を継続し、興味を高めていくことが重要です。

- ・展示会直後のお礼メールの送付

- ・メールマガジンやホワイトペーパーによる定期情報提供

- ・Webサイトや資料閲覧履歴の確認

- KPIとして追うべき指標

- ・B・Cランク名刺の数

- ・メール開封率・クリック率

- ・サイト来訪者数(名刺と紐付け可能なもの)

- ・B・Cランクから商談化した件数(中長期的フォローの成果)

展示会後のアフターフォローについては、以下の記事で詳しく解説しています。

展示会のアフターフォローの方法を解説!獲得名刺を成果につなげる5つのメソッド

成果向上に向けた継続的な見直し

展示会の成果を最大化するためには、定期的な振り返りと改善が不可欠です。参考として弊社では6か月で一旦振り返る事にしています。KPIの達成状況を評価し、施策の効果を分析することで、次回の展示会に向けた戦略を最適化できます。

しかし、必ずしも6か月である必要はありません。一定期間で同じ指標で振り返りを続けることで、毎年展示会の運用が改善できます。もっと中長期で施策の費用対効果をレビューしたいということがあれば、更にその期間を伸ばしても良いと思います。

展示会は、適切なKPI設定と戦略的なフォローアップにより、短期的な成果だけでなく、中長期的な関係構築にも寄与する重要なマーケティング施策です。継続的な改善を通じて、展示会出展の効果を最大化しましょう。

展示会後は費用対効果も把握しよう

展示会は多くの費用と人的リソースを必要とする取り組みだからこそ、その効果をしっかりと数値で把握することが重要です。費用対効果(ROI)を明確にすることで、投資に対してどれだけの成果が得られたのかを判断でき、次回以降の展示会出展の意思決定にも役立ちます。

ここでは展示会ROIを高めるための3つのポイントを見ていきましょう。

成果に直結する目標を明確に設定する

展示会では「とりあえず出展する」ではなく、明確なKPIを設定することが不可欠です。たとえば「名刺100枚の獲得」「商談3件創出」「受注1件」など、具体的で測定可能な目標を掲げましょう。

これにより、展示会終了後に費用対効果を客観的に評価できるだけでなく、社内での振り返りや改善にもつなげやすくなります。

アプローチの質を高める

来場者全員に同じ対応をしていては、成果につながりにくくなります。限られた時間の中で最大限の効果を得るためには、事前にターゲット層を明確にし、関心の高い来場者を見極める力が求められます。

さらに、課題を引き出すヒアリング力や興味を喚起するトークなど、現場での営業力を磨くこともROI向上に直結します。

展示会後のフォロー体制を整える

展示会はスタート地点にすぎません。ブースで得た名刺を、商談・成約へとつなげるには、展示会後の迅速かつ体系的なフォロー体制が不可欠です。ホットリードに優先順位をつけ、即日中にメールや電話で接触を試みることで、相手の熱量が高いうちに次のステップへ進める可能性が高まります。

展示会の費用対効果を最大化するには、明確な目標設定・質の高い接客・迅速なフォロー体制の三拍子がそろうことが重要です。展示会はただ出るだけでは成果は見込めません。事前準備から事後のアプローチまで一貫した設計を行い、ROIを意識した取り組みを徹底しましょう。

まとめ:展示会を活用したマーケティングで成果を上げよう

展示会場に何年も足を運んでいると、毎年同じようなブースで同じようなメッセージで、あまり人員も投下せずに同じように運用している企業様のブースを拝見します。今回ご紹介したようなKPIと一定期間での振り返りをもとに施策を考えると、展示会からの効果が変わってくるのではないでしょうか。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。