データフィード広告とは?仕組みやメリットを基礎から解説!

みなさんは広告に対してどんなイメージを持っていますか?「便利、すごい」といったものから「不便、目障り」など、色んな感情を持っているかと思います。

いまや広告は、表現方法を変えつつもわたしたちの生活に密接に関わり始めています。数ある広告の中でも特に可能性が秘められているのが、データフィード広告だと言われています。今回はデータフィード広告の基礎知識から将来までを紹介しつつ、面白さを実感していただけたらと思います。

- ▼この記事でわかること

- ・データフィード広告の仕組みと基本的な定義

- ・代表的な広告媒体・サービスの特徴と比較

- ・導入から運用までの実践ステップ

- ・データフィード広告の今後の展望

データフィード広告の基礎知識

データフィード広告を正しく理解するためには、まずその基盤となる「データフィード」の仕組みを知ることが欠かせません。ここでは、データフィードとは何か、どのように広告配信と連携するのかを解説します。

データフィードとは

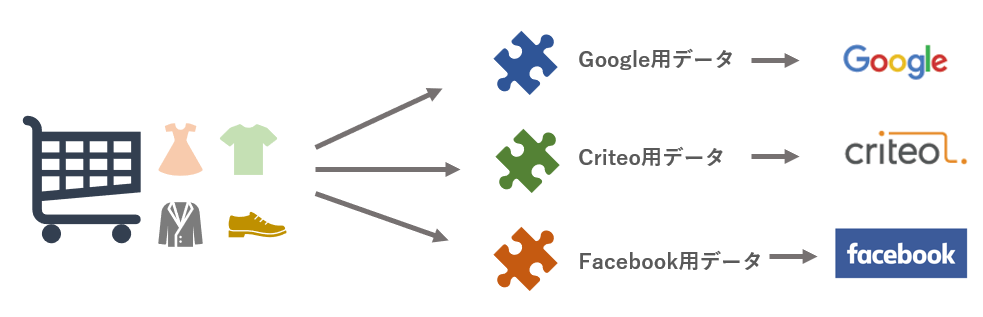

データフィード広告を説明する前に、「データフィード」とは何かから説明していきます。データフィードとは、「自社の商品のデータを、広告配信先のフォーマットに変換して送信する仕組み」です。

たとえばECサイトの例で考えてみましょう。ECサイトで買い物をする際は、サイトに訪問し商品を閲覧します。データフィードは、訪問履歴や閲覧商品の履歴データを、広告配信先のデータフォーマットに変換し、連携することができます。この仕組みのおかげで、ピンポイントに商品の広告を打つことができるのです。

楽天やAmazonで商品ページを閲覧後、別サイトでもその商品の広告が出てくるのは、データフィードがあるためです。

ちなみに、データフィードが生まれた背景は、広告先ごとにデータフォーマットが異なり、毎回フォーマットを変換するのが不便だったからだそうです。商品データの変換や整理を自動化されるデータフィードは、非常に画期的な技術だと言えます。

データフィード広告とは

つまり、データフィード広告とは、「複数の広告配信媒体に、データフィードという仕組みを適用させ、データを自動で変換し配信してくれる広告サービス」です。閲覧商品や関連商品を抽出して広告配信ができるので、広告運用の利便性が向上します。

データフィード広告の市場規模

電通が発表した「2024年日本の広告費」によると、2024年の日本の総広告費は前年比104.9%の7兆6,730億円となり、3年連続で過去最高を更新しました。その中でインターネット広告費は3兆6,517億円(前年比109.6%)と過去最高を更新し、総広告費に占める割合は47.6%に達しています。

また、インターネット広告媒体費の内訳を見ると、検索連動型広告が40.3%、動画広告が28.5%、ディスプレイ広告が25.8%を占めています。これらの広告種別は、データフィード広告の主要な活用領域であり、特にEC業界や人材業界、不動産業界などでの利用が進んでいます。

さらに、運用型広告の市場規模は2兆6,095億円で、インターネット広告媒体費全体の88.1%を占めており、データフィード広告の自動化や最適化のニーズが高まっているといえるでしょう。

これらのデータから、データフィード広告はインターネット広告市場の成長を支える重要な要素であり、今後もその需要は拡大していくと考えられます。

参考資料:「2024年 日本の広告費 インターネット広告媒体費詳細分析」

データフィード広告の活用に向いている業界

データフィード広告は、商品点数が多く、更新頻度の高い業界に特に適しています。以下のような業界では、導入効果が大きく期待できます。

不動産業界

物件情報は日々変動するため、常に最新の物件データを広告に反映できる点が強みです。エリアや賃料など、条件に応じたターゲティングも可能です。

人材業界

求人情報の鮮度が重要な人材業界では、職種や勤務地、スキル条件などを反映した広告表示が求職者のマッチ率向上につながります。

EC業界

取り扱う商品数が多く、在庫や価格が頻繁に変動するECでは、データフィード広告によりリアルタイムで最適な商品を自動表示できます。

旅行業界

ツアーや宿泊プランは時期や残席状況によって変わるため、フィードを活用して、ユーザーの検索履歴に応じた最新の旅行プランを提示できます。

データフィード広告の4つのメリット

ではなぜ、データフィード広告はここまで伸びたのでしょうか。データフィード広告のメリットから考えてみましょう。

急成長の理由を考えると、やはりデータフィード広告の特徴でもある、「顧客の興味分野に近い広告を出せる」点でしょう。もちろん、マーケターが管理しやすいというメリットも大きいですが、まずはユーザー側に受け入れられないと市場として成り立たないですよね。

これまでの広告は、広告配信側が一方的に配信、表示していました。しかし、データフィード広告の登場によって、マーケターにとっては管理しやすく、ユーザーにとっても価値のあるコンテンツであるという双方のニーズがマッチしたのです。こういったニーズのマッチングに、拡大の要因があるのではないでしょうか。

以下では、データフィード広告のメリットをより詳しく見ていきましょう。

1.ユーザーの関心に沿った広告を表示

ユーザーの閲覧履歴や行動データをもとに、関連性の高い商品やサービスを動的にレコメンドすることで、広告のパーソナライズ精度が向上します。

2.広告の表示機会とクリック率の向上

興味・関心の高い情報が表示されるため、広告が無視されにくくなり、自然とクリック率やコンバージョン率の向上が見込めます。

3.媒体ごとのデータ変換作業を自動化

GoogleやYahoo!、Facebookなど異なる配信媒体に合わせたデータ形式の調整が不要となり、オペレーション負荷を軽減できます。

4.多媒体への一括配信が可能

1つのデータフィードを複数媒体に展開することで、広告の露出を最大化しながらも、管理工数を抑えることができます。

デメリットにも注意が必要

データフィード広告は多くのメリットがありますが、運用面ではいくつかの注意点も存在します。導入前に課題となり得るポイントを把握しておくことで、スムーズな運用やトラブル回避につながります。ここでは代表的なデメリットを整理しておきましょう。

導入や初期設定のハードルが高い

データフィード広告を始めるには、商品データの構造設計や広告媒体ごとの仕様に合わせたフィード作成、タグの設置、アカウント連携などが必要です。これらの初期構築には一定の技術知識や広告運用の経験が求められるため、外部パートナーの協力が必要になるケースもあります。

フィード情報の更新・管理に手間がかかる

データフィードは商品情報を常に最新に保つ必要がありますが、商品数が多い場合や頻繁に在庫・価格が変わる場合、手動管理では更新作業が煩雑になります。情報の鮮度が落ちると誤った広告配信につながるリスクがあるため、定期的なメンテナンス体制が不可欠となります。

データフィード広告の種類と媒体

データフィード広告には2種類あると、先ほど述べました。「ディスプレイ型データフィード広告」と「検索連動型データフィード広告」です。

ディスプレイ型データフィード広告

ディスプレイ型データフィード広告は、主にWebサイト上のバナー枠などに動的な広告を表示する形式で、ユーザーの行動履歴や興味関心に基づいて最適化されます。以下は代表的なサービスです。

- Criteo(クリテオ)

-

ディスプレイ型データフィード広告のなかでも、動的リターゲティング分野で代表的なサービスの一つ、Criteo。Yahoo!に配信できるのは現時点ではCriteoのみで、非常に注目されています。

フランスの企業ですが、Criteoの広告を見たユーザーの割合は日本がトップのようです。日本はYahoo!ニュースを見ているビジネスパーソンが多いといった背景があるのかもしれません。

- Google 動的リマーケティング

-

Criteoより後発でサービスがスタートしましたが、利用者が徐々に増え始めているGoogleの動的リマーケティング。以前はECサイトのみの運用だけでしたが、それ以外の一般業種でも利用が可能になりました。一般顧客の生活により沿った広告を出していきたいようです。やはり、Googleの検索と併せた広告手法とネットワークを利用できるのは強いですよね。

参考資料:https://support.google.com/adwords/answer/3124536?hl=ja&ref_topic=3180758

- Googleショッピング広告

-

Google検索結果ページやショッピングタブに商品画像・価格・店舗名などを掲載する広告手法です。ユーザーの検索意図にマッチした商品を直接表示できるため、購入意欲の高い層への訴求に適しています。

参考資料:https://support.google.com/google-ads/answer/2454022?hl=ja

- Yahoo!動的ディスプレイ

-

Yahoo! JAPANが提供する動的広告サービスで、Yahoo!ニュースや知恵袋などの閲覧履歴を活用し、ユーザーに最適化された商品広告を表示します。国内最大級のメディアネットワークにリーチできる点が大きな強みです。

検索連動型データフィード広告

検索連動型データフィード広告は、ユーザーが入力した検索キーワードや行動履歴に基づいて、関連性の高い商品やサービスを動的に表示する広告手法です。近年ではFacebookやInstagram、LINEといったSNS・アプリ内でも、ユーザーの興味関心や購買行動をもとに最適な広告を配信できるようになりました。

ここでは、検索連動型広告と、SNS上でのダイナミック広告の代表例をあわせて紹介します。

- MicroAd BLADE

-

MicroAdが手がけている検索連動型データフィード広告サービス。先駆的にデータフィード広告に投資していたおかげか、国内最大規模の売上シェアをあげています。月間約700億インプレッションの広告枠を確保しており、10,000社を超える企業が、このプラットフォームを利用しているようです。

参考資料:https://preview.microad.co.jp/services/advertising/detail/microadblade/

- FreakOut

-

国内のデータフィード広告業界では一番古株のフリークアウト。オンラインだけでなくオフラインのデータも活用し、多種多様なロジックを形成しているようです。

特徴は、認知から獲得、継続までのファネル全てで課題を解決していく「ワンストップ型」をとっていることです。マーケティング施策そのものにソリューションを提供していることもあって、マーケティングを一元管理したい企業に選ばれる要因となっているようです。

- Facebookダイナミック広告

-

Facebook・Instagram上で展開できるダイナミック広告機能。Metaカタログに登録された商品フィードを使用し、ユーザーの閲覧・購買履歴や興味関心に応じて最適な商品を自動配信できます。

- LINE広告

-

LINE上での行動履歴や属性情報を活用し、ユーザーごとにパーソナライズされた広告を表示できるサービス。LINE VOOMやLINE NEWSなどの多様な配信面を活用でき、特にモバイルユーザーへのリーチに強みがあります。LINE公式アカウントとの連携で、CRM施策との統合も可能です。

データフィード広告の導入ステップ

データフィード広告を効果的に運用するには、導入前に必要なステップを理解しておくことが重要です。ここでは、商品データの準備からキャンペーンの配信まで、基本的な流れを5つのステップに分けて紹介します。

1.商品データの準備

まずは広告に掲載する商品情報を整理・整備します。商品名、価格、画像URL、在庫状況、説明文などを含むデータを、後でフィードに変換しやすいように構造化しておくことが重要です。情報の正確性と網羅性が広告パフォーマンスに大きく影響します。

2.データフィード管理ツールの選定

データフィードを効率よく作成・更新・管理するためには、専用の管理ツールの導入が推奨されます。フィード最適化・スケジュール更新などが可能なSaaS型ツールを活用することで運用負担を軽減できます。

3.媒体への登録

作成したフィードデータを広告媒体に登録します。Google Merchant CenterやMetaカタログ(旧Facebookカタログ)など、媒体ごとに定められた形式・仕様に合わせてアップロードが必要です。登録内容の承認には一定の審査時間がかかることもあります。

4.広告アカウントと連携

媒体に登録された商品データを、Google広告やMeta広告マネージャーなどの広告運用アカウントと連携させます。ここでターゲティングや予算設定などの基本条件を設定することで、商品ごとに最適化された広告配信が可能になります。

5.キャンペーンの作成・配信

実際のキャンペーンを作成し、配信を開始します。広告文・クリエイティブのテンプレート設定や、ターゲットユーザーのセグメント設計を行いながら、運用をスタート。配信後はデータをもとにPDCAを回し、継続的な最適化が求められます。

データフィード広告運用の4つのポイント

データフィード広告は導入しただけで成果が出るわけではなく、運用フェーズでの最適化が成果の鍵を握ります。ここでは、成果を安定して出すために押さえておきたい4つの運用ポイントを紹介します。

1.広告媒体の仕様に正しく対応

広告媒体ごとに定められているフィードの仕様やフォーマット、必須項目に正確に対応することが重要です。仕様を満たさない場合は掲載不可となったり、掲載順位が下がる可能性もあります。常に最新の仕様を確認し、媒体ごとの要件に対応しましょう。

2.商品データの最適化

タイトルや説明文に検索されやすいキーワードを入れたり、画像を高品質なものに差し替えたりと、ユーザーが魅力を感じやすい情報に整えることで広告効果は向上します。特にECサイトでは、クリック率・購入率に直結する要素です。

3.フィード一致率の向上

商品フィードとWebサイト上の商品情報に差異があると、広告の審査落ちやリンクエラーが発生するリスクがあります。正確な一致を維持することで、配信停止を回避し、ユーザーにも信頼性のある情報提供が可能になります。

4.運用ツールの活用

取り扱い商品が多い場合は、手動での管理に限界があるため、専用のデータフィード最適化ツールや広告運用ツールの導入が効果的です。自動更新やテンプレート化、A/Bテストなども可能になり、パフォーマンス改善に貢献します。

このような運用ポイントを押さえることで、費用対効果の高い広告配信とPDCAサイクルの効率化が実現できます。特に「商品データの質」と「運用の仕組み化」が成果を大きく左右します。

データフィード広告今後の展望

冒頭で紹介した市場規模のデータにも示されているように、今後もデータフィード広告市場は継続的に伸びていくでしょう。今後、データフィード広告が伸びていくうえで注目されているのが、機械学習の活用です。

機械学習とは、ユーザーの行動履歴や統計データを分析し、最適な提案を導き出す技術のことです。機械学習の活用に投資が行われることで、Webサイトの検索履歴や購入履歴などの行動履歴データを頻繁に収集し、データ量をどんどん増やすことができるようになります。

機械学習の精度は、データの蓄積量と統計量が増えるほど高精度になるため、ユーザーにとってより最適なレコメンド広告を出せる可能性が高まるのです。

たとえば、自分が欲しい!と思った商品が、いまこのタイミングといったベストな時間でレコメンドされたらついつい買ってしまいますよね?また、自分の過去の購入履歴を分析した結果、「この時期にはこの商品を購入しているから今年も買いますか?」といったレコメンドがあったら非常に便利ですよね。

データフィード広告には、こういった可能性が秘められていると思います。データフィード広告と機械学習の進歩が、私達の生活をより便利にしてくれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?データフィード広告の登場を見ているだけでも、世の中がどんどん便利になっているように思います。実は、広告手法の変化の背景には、技術の進歩が関わっていたんですね。

企業による広告投資のパイが大きいからこそ、広告業界には多くの技術発展が起きています。つまり、広告業界は、技術の進歩を反映しているのかもしれません。ますます今後の動きが楽しみですね。