【実例公開!】「Technologyの力」と「仕組み化」で"営業を変える"

こんにちは。内田です。

本記事では、10年以上属人的なBtoB営業を続けてきた当社がTechnologyの力と仕組み化で"営業を変革"した実例をお伝えをします。

これは昨今話題の、Sales Enablement(セールス・イネーブルメント)という概念にあたります。Sales Enablement(セールス・イネーブルメント)とは、組織を横串で見て、営業活動を全体最適化していく活動です。"営業プロセスにおける施策"を全体的に設計し、効果を数値化していくことで営業活動の最適化を推進するという概念及びそれに該当するツールを指します。

今まさに、多くの成長企業がこれらのツール導入を進めています。営業の各業務プロセス全体を支援・改善していくために、様々な「セールス・イネーブルメントツール」が注目を集めているのです。

セールス・イネーブルメントと似て非なる概念に"マーケティングオートメーション"があります。こちらは、既にご存知の方も多いのではないでしょうか。ただ、最近よく伺うのが、MAツールを導入したけれど、「営業現場には権限がない」、「マーケティング部門が勝手にやっていてよくわからない」という営業現場の方のご意見。そこで、今回は、"経営企画部門"や"マーケティング部門"に依存をしない、「営業部門で導入~運用まで完結できる仕組み作り」にフォーカスをしてご紹介をします。

まずはじめに、大前提からお話をします。営業の成果を最大化するためには2つのポイントしかありません。「営業活動効率の改善」と「営業人員のスキルセット向上」です。こちらの2つの軸に沿って、説明をしていきます。

▶営業活動効率の改善

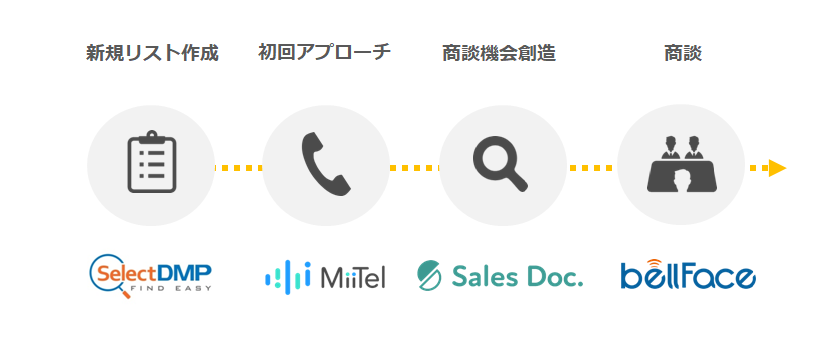

当社では、各営業プロセスにおいてセールス・イネーブルメントツールを活用し、全体設計を行いました。端的にポイントを説明をすると、以下の通りです。

- 1.Techの力で、見込み度合いの高いターゲットを見つける

- 2.AIの力で、コールの質を向上させる

- 3.Techの力で、商談化のタイミングを見える化する

- 4.Techの力で、商談の数と質を向上させる

早速、それぞれのプロセスごとにみていきましょう。冒頭でも申し上げましたが、全て、「営業現場で簡易的に活用することのできるツール」です。

【新規リスト作成】Techの力で、見込み度合いの高いターゲットを見つける

【新規リスト作成】Techの力で、見込み度合いの高いターゲットを見つける

営業活動の第一歩は、「どの見込み顧客にアプローチをするか」です。

やみくもにコールドコールをするというのは効率が悪すぎます。なるべく導入検討段階に近い見込み顧客を効率的に見つけ出し、アプローチをすることで営業の生産性は大きく向上します。

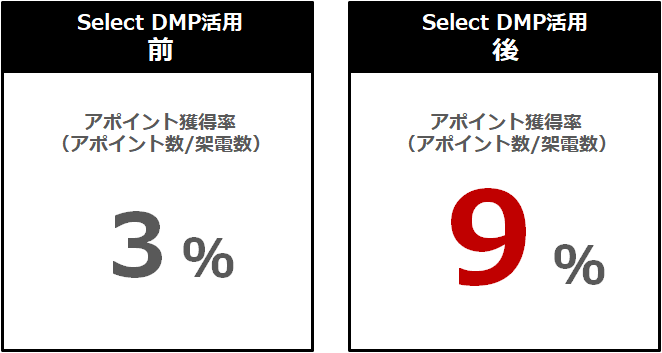

そこで、当社では、「Select DMP」(提供元:株式会社インティメート・マージャー)というツールを活用しています。こちらのツールは、検索エンジン上で"特定のキーワードで検索をしている企業"を特定して、リスト化することができます。

例えば、当社が「営業管理システム」を販売していると仮定しましょう。購買意欲が高まっている見込み顧客はGoogleやYahoo!で "営業管理システム 比較" "営業管理システム 価格" というキーワードで検索をするはずです。「Select DMP」はその検索情報を元に、"購買意欲の高そうな企業リスト"を作成することができます。

営業担当者はこのリストに架電をすることでアポイント率を向上させることができるのです。

【初回アプローチ】AIの力で、コールの質を向上させる

【初回アプローチ】AIの力で、コールの質を向上させる

次に初回のアプローチです。コールドコールの場合も、問い合わせ対応の場合も、見込み顧客とまずはお電話でお話をするのが一般的だと思います。

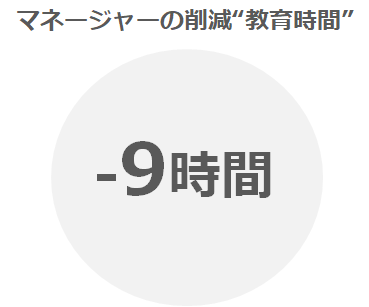

営業人員が多ければ、1件1件のトーク内容をマネージャーが把握することは非常に困難であり、ブラックボックスになりがちではないでしょうか?そこで当社が導入をしているのが、Miitel(提供元:株式会社RevComm)。営業人員の全架電をAIが解析してくれることで、解析結果をグラフで一覧化することができます。また、営業トークを点数化してくれるため、改善の余地がありそうな会話のみを自動的に抽出することもできます。

今までは、テレアポしている会話をマネージャーが横で聞きその場で指導する為、対応数に限界があることに加え、相手側の会話が分からず、指導し辛いという課題がありました。こちらのツール導入によって、教育コストは劇的に減り、より的確な教育も可能となりました。

【商談機会創造】Techの力で、商談化のタイミングを見える化する

【商談機会創造】Techの力で、商談化のタイミングを見える化する

初回アプローチの結果、見込み顧客の方から"まずは資料を送ってください"と言われるのは「営業あるある」ではないでしょうか。インターネットの発展と共に、営業に頼らず導入企業担当者が情報を収集して自らある程度比較検討を完了させるケースが一般的になってきましたよね。

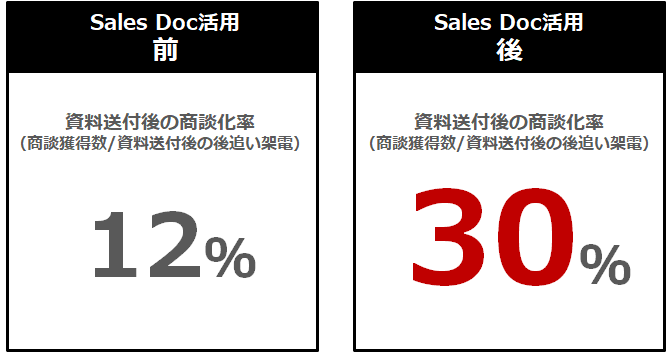

そこで我々が活用しているのが「Sales Doc(セールスドック)」(提供元:株式会社イノベーション)です。

こちらのツールは見込み顧客に送った資料が「いつ」「どの資料」の「どのページ」が「何秒ずつ」見られたのかを計測することができます。資料を送ったまま、そのあとのフォローができず、いつのまにか競合に負けているケースは意外と多いと言われています。

「Sales Doc(セールスドック)」を使うことで、見込み顧客が資料を見返すたびに担当営業者にアラート通知が届きますので、最適なタイミングでアポイントの打診やクロージングを行うことができます。

【商談】Techの力で、商談の数と質を向上させる

【商談】Techの力で、商談の数と質を向上させる

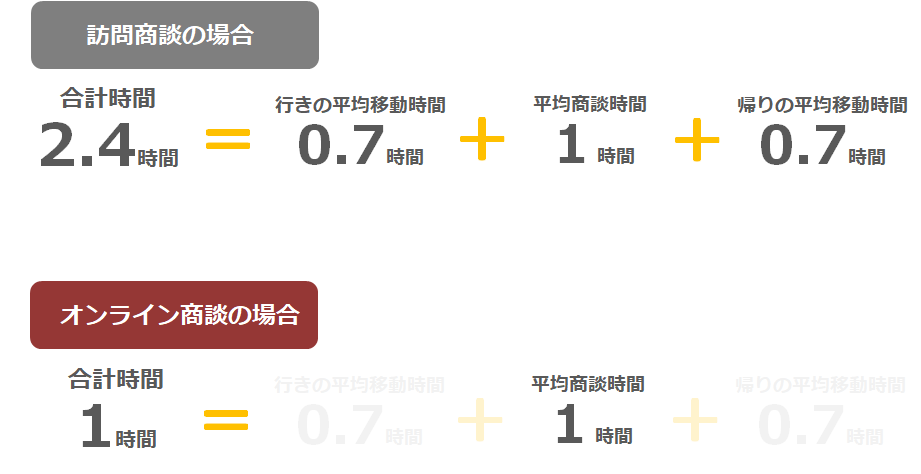

実際の商談に際しては、「bellFace」(提供元:ベルフェイス株式会社)というオンライン商談ツールを活用しています。最大のメリットは、物理的な訪問商談に比べて商談に必要な時間が大きく削減できるという点です。単純計算では、2倍以上生産性が向上します。

なお、お客さまと資料や画面の共有ができることに加え、お客さま側で事前に何かの準備をしていただく必要もないため、活用ハードルが低いと思います。

当社の場合、全ての商談をオンライン化している訳ではなく、以下の事前ヒアリングによって、一定のボーダーを超えたものは実際に訪問をさせて頂き、そうではない商談案件についてはオンラインにて商談をさせていただくという仕組み化をしています。

- ◆当社商材の導入予定時期が明確である

- ◆決裁者である

- ◆所在地が一都三県内である

▶営業人員のスキルセット向上

次に営業人員のスキルセットを向上させる仕組みについてお話します。営業って属人的になりがちですよね。故に営業組織の「底上げ」のハードルが高いとお考えのマネージャーの方も多いかと思います。そこで我々が行っていて成果に結びついた施策をご紹介します。

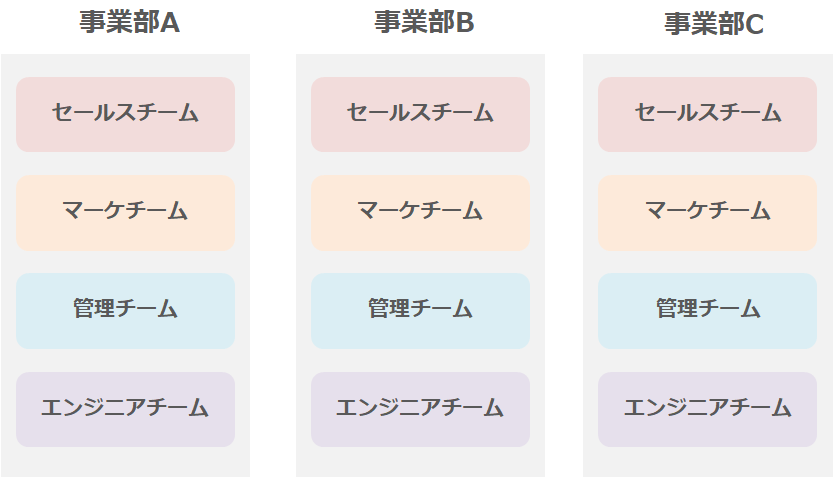

当社の場合、上記の通り事業部制の組織体系をとっているため、サービスごとに営業組織が構成されています。こういった組織体系の場合、自部門サービスの案件化率や受注率を向上させることに加えて、他部門サービスの案件創出を向上させることで会社全体での営業生産性が劇的に向上します。

これは、複数のサービスを1つの営業組織で扱っている場合も同様です。

以下の図のように、例えば、営業担当者が月間に40件の商談をしているとします。この時に、提案できる商材が1つしかない場合(案件化率を50%と仮定)は、20件の案件しか生み出すことができません。

それに対して、一人の営業担当者が複数の商材を提案できる場合(他の商材は案件化率を10%と仮定)は、28件もの案件を創出することが可能となります。

しかし、事業部制という組織体系の中で、営業人員に他部門のサービス案件を創出させるのはなかなか難しいことです。そこで我々が取り組んでいることは以下の2点になります。

ロープレ大会(と、その成果を可視化するためのSFA活用)

ひとつめの施策は、「The営業」という感じがするかもしれませんが、ロープレ大会の実施です。ロープレ大会とは、各営業人員が集まり、自部門プロダクトに関するバーチャル商談を他部門のマネージャーを顧客に見立てて行う(ロールプレイング)イベントです。

単純な施策ですが、ゲーミフィフィケーションを取り入れることで"楽しく"営業スキルの向上を実現できます。

このイベントのメリットは2つで、営業人員は、他の部門のマネージャーからのフィードバックを得ることができるので提案に幅がでます。加えて、他の営業人員のロープレを聞くことができるので、他部門の商材の知見も深まります。この物理的なイベントと合わせて、Techの活用も行っています。いわゆる、SFAの活用です。当社では、「Salesforce」(提供元:株式会社セールスフォース・ドットコム)を利用しています。

具体的に言うと、各マネージャーは、部門にかかわらず各営業人員の営業KPI(月間の商談数やアポイント獲得率、保有案件数 等)をグラフで確認することができる仕組みを構築しています。

いつでも、他の部門の営業人員の営業状況を確認できるので、マネージャーはロープレ大会でアドバイスをしてあげた結果、そのメンバーの営業成績がどのように向上しているのかを常に把握することができ、マネージャー側のモチベーションを向上させることができると共に、日頃の営業KPIを元にロープレ大会で指摘をしてあげることもできるので、教育の精度が高まります。

他部門サービス紹介制度

もうひとつの施策は、他部門のサービスをお客さまに提案をして「案件化」した数を営業同士が競うという賞レースの制度を構築しました。最大のメリットは、他部門のサービスであっても、お客さまに最適なサービスを提案しようという営業人員のマインド醸成ができることです。3ヶ月に一度、最も優秀だった営業人員を「紹介MVP」として表彰しています。

施策自体は泥臭いですが効果は抜群で、本施策の実施前と比べ、他部門サービスの案件創造数は約5倍に向上しました。合わせて、こちらの施策もTechを掛け合わせることで仕組み化をしています。Slack(提供元: Slack Technologies)というビジネスコラボレーションを活用して、「情報の共有」と「顧客対応スピードの向上」を実現しています。

例えば、サービスAの営業担当である田中さんが、サービスBをお客さまに紹介をした結果、「もっと詳しいサービス情報を担当営業から聞きたい!」となったとします。この場合、田中さんはSlack上でサービスBの営業部隊に提案依頼を出します。その情報は、タイムラグなくサービスBのセールスマネージャーに届きます。サービスBのセールスマネージャーはすぐに営業人員をアサインして、原則、その日中にお客さまにご連絡をすることができるようになりました。

まとめ

さまざまな取り組みを紹介させていただきましたが、当社が取り組んでみてわかった、施策を成功に導くポイントは2つです。

ひとつめは、「各プロジェクトの責任者を明確にする」ことです。これは必ずしもセールスマネージャーである必要はありません。当社の場合は、現場のメンバーが部分的な施策のオーナーをつとめていたりします。"責任の所在を明確にする"ことが大切なポイントなのです。

ふたつめは、「KPIを明確にする」ことです。目指すべき指標が明確でないとPDCAをまわすことができませんし、施策のブラッシュアップをすることもできません。どの指標をどのタイミングで確認するかということを事前に決めておく必要があります。

いま、話題のキーワードになっている「Sales Enablement」。ぜひ取り組んでみてはいかがでしょうか。