バランス理論とは?営業現場で活用できる心理学を徹底解説!

「バランス理論」という言葉を聞いたことはありますか?相手と円滑な関係性を築く際に利用されるこの理論は、営業現場でも活用することができます。今回は「バランス理論」の基本と、営業現場での活用方法について学んでいきましょう。

バランス理論とは

まずは「バランス理論」について説明しましょう。

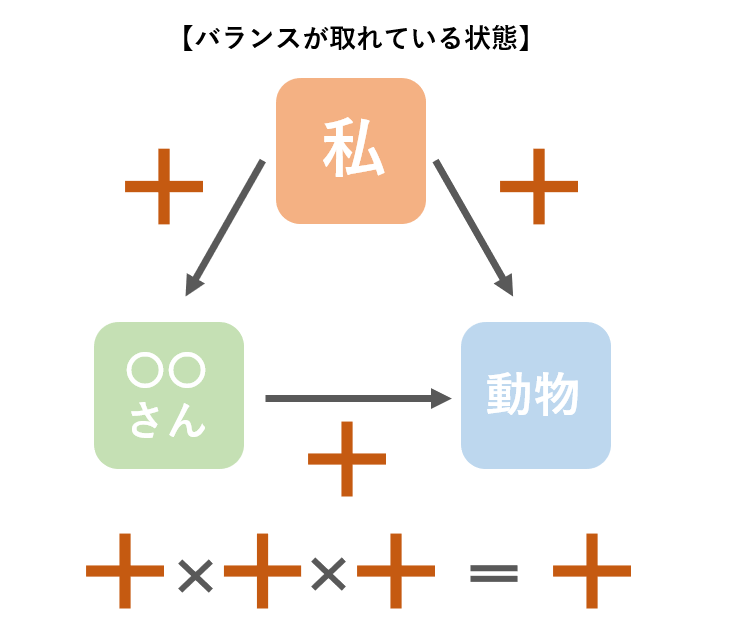

バランス理論は、オーストリア出身の心理学者フリッツ・ハイダーが提唱しました。「人はA・B・Cの3つのプラスとマイナスがバランスのとれた状態を好む」「バランスが取れていない場合、それを修正しようとする意識が働く」というものです。ちなみにバランスがとれた状態とは、三者の関係の掛け算が「プラス」になっている状態です。とはいっても、なかなかピンと来ないかもしれません。ここで一つ例をご紹介ましょう。

-

- A:私は○○さんが好き(プラスの感情)

- B:○○さんは動物が好き(プラスの感情)

- C:私は動物が好き(プラスの感情)

- (プラス)×(プラス)×(プラス)=(プラス)

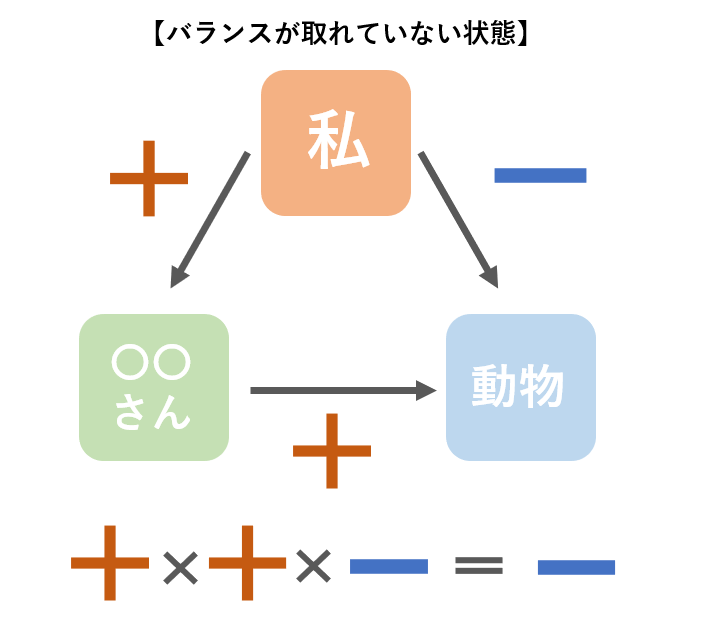

上記の例ではA/B/Cそれぞれプラスの感情のため、掛け算の結果も当然プラスとなりバランスが取れた状態と言えます。では次にバランスが取れていない例です。

-

- A:私は○○さんが好き(プラスの感情)

- B:○○さんは動物が好き(プラスの感情)

- C:私は動物が嫌い(マイナスの感情)

- (プラス)×(プラス)×(マイナス)=(マイナス)

この場合、A/B/Cの掛け算の結果はマイナスとなり、バランスの取れていない状態です。こういった状況下では「私が○○さんを嫌いになる」もしくは「私が動物を好きになる」ことでバランスを取ろうとする意識が働きます。これが「バランス理論」です。

◆チームの人間関係にも当てはまる

バランス理論はチームの人間関係にも当てはまります。自身が所属しているチームの関係性があまり良くないときには、もしかすると三者のバランスが壊れているのかもしれません。

ここでも一つ例を見てみましょう。

- 【例】

-

- Aさん→Bさん(プラスの感情)

- Aさん→Cさん(プラスの感情)

- Bさん→Cさん(マイナスの感情)

- (プラス)×(プラス)×(マイナス)=(マイナス)

このとき、3者の関係の掛け算は「マイナス」となるため、バランスが取れていない状態です。チームとしても、良くない関係性であるといえます。

そこで、バランスをとるために「Bさん→Cさん」がプラスの感情になるように働きかける、「Aさん→Cさん(Bさん)」の感情がマイナスに変化するなどの動きが発生します。

営業現場ではこう考えよう!

バランス理論について例を挙げてご紹介してきましたが、端的に言うと「好きな人が好きなものは好きになり、好きな人が嫌いなものは嫌いになる。嫌いな人が好きなものは嫌いになり、嫌いな人が嫌いなものは好きになる」ということです。この心理は相手の立場でも同じです。次に、相手の立場に立って営業現場におけるバランス理論を考えていきましょう。

お客様は最初、「商品に興味がない(マイナスの感情)」という状態から始まります。一方で自分は「商品が好き(プラスの感情)」という状態です。

-

- A:お客様は商品に興味がない(マイナスの感情)

- B:自分は商品を好き(プラスの感情)

- C:お客様→自分(???の感情)

このとき、お客様に商品を好きになってもらうための最も簡単な方法は、「お客様→自分」をプラスの感情にすることです。

-

- A:お客様は商品に興味がない(マイナスの感情)

- B:自分は商品が好き(プラスの感情)

- C:お客様は自分が好き(プラスの感情)

- (マイナス)×(プラス)×(プラス)=(マイナス)

この状態ではバランスが取れていないため、お客様は無意識にバランスを取ろうとして商品を好きになってくれることになります。つまり営業現場で商品を売るためには「一生懸命、商品を売り込む」のではなく「自分に興味を持ってもらうために自分を売り込む」ことが重要といえるでしょう。

100%使えるものではないことに注意

このバランス理論は「絶対的に正しい」というわけではありません。複雑そうに見える人間関係を分かりやすく表したものがバランス理論ですが、それ以上に人間は複雑であるという指摘もあります。そのため、「ここでは使えないかもしれない」と思ったときには、利用しないほうがいいかもしれません。状況に応じて使い分けるようにしましょう。

さいごに

バランス理論を理解することはできましたか?このバランス理論を用いることで、営業の成果を向上させることができるかもしれません。しかし、使用できる状況かを見極めることが必要です。相手との関係性を適切に把握したうえで、活用してみてください。