ファイブフォース分析とは?5つの競争要因から見る業界分析フレームワークの活用法

競争が激化する現代のビジネス環境において、「業界構造をどう把握するか」は戦略を構築するうえで欠かせない第一歩となります。ファイブフォース分析は、業界の収益性や競争要因を5つの視点から可視化できるフレームワークとして、多くの企業で活用されています。

この記事では、ファイブフォース分析の基本概念から具体的な活用方法、BtoB・BtoCにおける視点の違い、他のフレームワークとの併用までをわかりやすく解説します。

また、マーケティング活動で押さえるべきフレームワークは他にもたくさんありますが、その中でも特に重要な10のフレームワークの解説と、印刷して使えるテンプレートをご用意しました。ぜひこちらも御覧ください。

- ▼この記事でわかること

- ・ファイブフォース分析の概要と5つの競争要因の意味

- ・戦略立案への具体的な活用方法

- ・ファイブフォース分析の進め方

- ・BtoB・BtoCそれぞれに応じた分析の視点

ファイブフォース分析とは

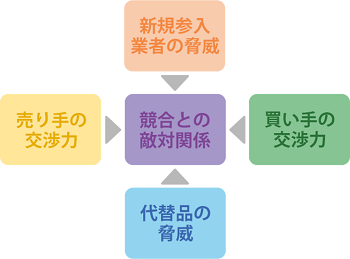

ファイブフォース分析とは、業界内の脅威を明らかにし、収益性を向上させるためのフレームワークの一つです。ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・E・ポーター教授によって提唱されました。

一部独占に近い市場を除き、常に自社の存在を脅かす競合他社が存在します。このような環境下で生き残るためにも、収益性に影響を及ぼす5つの要因を分析し、自社のマーケティング戦略の立案に活かします。

5つの要因とは、「業界内の競合の脅威」、「新規参入の脅威」、「代替品の脅威」、「買い手の交渉力」、「売り手の交渉力」であり、分析の結果により力関係が弱ければその業界の収益性は高く、強ければ収益性は低いと判断することができます。

ファイブフォース分析を行う目的

ここでは、ファイブフォース分析を行う目的について見ていきましょう。

自社の強みや課題の発見

5つの競争要因を通じて自社を客観的に見つめ直すことで、他社にはない強みや、見過ごされていた弱点を明らかにできます。たとえば、「代替品の少なさ」が競争優位性であったり、「買い手の交渉力の強さ」が利益率低下の要因である可能性もあります。

この分析を通じて、改善すべき課題と伸ばすべき強みを整理し、今後の戦略設計に活かすことができます。

新規参入や、事業撤退の判断

参入しようとしている市場が魅力的かどうか、すでに展開している事業を継続すべきかを判断する材料になります。ファイブフォースのうち複数が強く働いている場合は、収益性が低く厳しい市場である可能性が高くなります。

市場の構造を定量・定性の両面から評価することで、リスクの高い意思決定を回避する助けにもなります。

収益性の向上

業界の構造を理解することで、価格設定・仕入れ交渉・製品差別化といった戦略を最適化でき、利益の最大化が見込めます。また、脅威を回避・低減する手段を講じることで、中長期的に安定した利益構造を築くことができます。

結果として、収益性の高いビジネスモデルへの転換や、競争に強い体制づくりにつなげることができます。

ファイブフォース分析を構成する5つの競争要因

ここでは、ファイブフォース分析における5つの競争要因について詳しく解説していきます。

1.業界内の競合の脅威

競合が存在することで、収益性に大きな影響があります。業界が寡占状態であれば競争は穏やかになりやすく、反対に同程度の規模の企業が多数存在する場合には、競争が激化し価格競争が避けられず、収益性が低下します。

特に、成長が鈍化した成熟市場では顧客の奪い合いが起きやすく、競争はさらに過熱します。業界内の競合が激しい場合は、他社との差別化やブランド力の強化、コスト構造の見直しなどを通じて、収益性を維持する戦略が必要になります。

2.新規参入業者の脅威

新規参入のハードルが低く、競合企業が増加すれば価格競争や顧客の奪い合いが発生し、収益の減少につながります。一方で、参入障壁が高い業界では、新規参入者の脅威が小さく、比較的安定した収益が確保できます。

参入障壁の要因としては、初期投資の大きさ、ブランド力、規制やライセンス、流通チャネルの確保のしやすさなどが挙げられます。たとえば、SaaS業界のように初期投資が少なく、オンラインでサービス提供できる分野は新規参入が活発で、競争が過熱しやすい傾向にあります。

3.代替品の脅威

既存の商品やサービスが、他の代替商品で同様のニーズを満たせてしまうという脅威です。代替品が登場することで市場シェアが縮小し、既存企業の収益性は大きく低下する可能性があります。

たとえば、外食産業にとってのコンビニ弁当や宅配サービス、自炊などは明確な代替手段となります。代替品の魅力が高まるほど、顧客は乗り換えを検討しやすくなるため、自社の独自価値やブランドによって「選ばれる理由」を強化する必要があります。

4.買い手の交渉力

買い手の交渉力とは、買い手である顧客が商品を購入する際に、価格や条件の変更を企業に対して要求できる力のことです。この力が強まると、企業の利益率は圧迫されます。

たとえば、競合が多い市場では、顧客が他社商品に簡単に乗り換えられるため、価格やサービス面で譲歩を強いられる場面が多くなります。また、BtoBにおける大口取引先が強い交渉力を持つケースでは、契約条件が買い手主導になりやすくなります。

これを避けるには、独自性のある商品開発や、切り替えコストの高いサービス設計などが効果的です。

5.売り手の交渉力

売り手の交渉力とは、企業にとっての仕入れ先や供給業者が持つ影響力のことです。材料や部品の供給元が限定されている場合、売り手が価格や納期の主導権を握りやすくなります。

たとえば、半導体業界や希少金属を扱う業界では、供給元が少なく、買い手が価格交渉しにくい状況に置かれがちです。こうした状況では、仕入れコストが高騰し、企業の利益を圧迫する要因になります。そのため、サプライヤーの選定や契約交渉が経営に直結する場合もあります。

これら5つの要因はそれぞれ独立しているように見えますが、実際には相互に影響を及ぼすこともあります。たとえば、代替品の登場が業界内競争を激化させたり、新規参入によって買い手の交渉力が高まるケースもあります。

戦略設計に活かすファイブフォース分析の活用タイミング

ここでは、ファイブフォース分析がどのような場面で活用されるのか、具体的な活用シーンを紹介します。

1.業界の収益性を探る

ファイブフォース分析は、特定の業界や市場が収益性の高い領域かどうかを見極めるために活用されます。5つの競争要因がどの程度強く働いているかを評価することで、その業界における利益を得やすい構造か、逆に厳しい競争環境にさらされているかが明らかになります。

たとえば、競合が少なく参入障壁が高い業界では、安定した利益が見込める可能性があります。一方で、競争が激しく買い手の交渉力も高い業界は、利益を確保するのが難しくなります。新市場の魅力度を客観的に判断するうえで、極めて有効な分析手法といえるでしょう。

2.新規参入の判断材料に活用

新規事業の立ち上げや、他業界への参入を検討する際にもファイブフォース分析は有効です。参入を予定する市場が、どの程度のリスクと収益性を持っているかを可視化することで、失敗のリスクを抑えた意思決定が可能になります。

たとえば、新規参入が容易な市場で競合が乱立している場合、価格競争が激しく、利益を確保しにくい状況が想定されます。また、代替品の存在や買い手の力が強ければ、初期の立ち上げが難航する恐れもあります。

このように、分析結果をもとに事業の選定やビジネスモデルの調整を行うことが、新規参入成功の鍵を握ります。

3.既存事業の成長戦略立案に活用

既存事業を成長させたいと考える際にも、ファイブフォース分析は意思決定の指針となります。現在の業界構造の中で、自社のどの強みが有効に働いているのか、またどこに課題があるのかを把握することで、戦略の方向性を明確にすることができます。

たとえば、競合との差別化が難しい状況であれば、商品価値の再定義やブランディング強化が必要かもしれません。また、買い手の交渉力が高い場合には、価格以外の付加価値の提供を強化するなどの対策も考えられます。

外部環境を起点に自社の強化ポイントを再設計できる点が、この分析の大きなメリットです。

ファイブフォース分析の進め方

ファイブフォース分析は、単に業界構造を評価するだけでなく、自社の戦略に落とし込んで活用することが重要です。ここでは、分析の基本ステップと、その活用方法について紹介します。

1.5つの要因を分析する

まずは、業界に影響を与える5つの競争要因について情報を収集し、それぞれの「強さ」と「影響度」を評価します。

たとえば、競合他社の数や参入障壁の有無、代替品の普及状況など、定量的なデータと定性的な観察を組み合わせて整理しましょう。分析には業界レポート、市場調査、顧客・仕入先からのヒアリングも有効です。

2.分析結果を評価する

各要因について、業界の収益性を押し下げる「脅威」がどの程度存在するのかを総合的に判断します。特に、自社にとってどの要因が最大のリスクか、あるいは競争優位となるポイントがどこにあるかを見極めることが重要です。

複数の要因が強く作用している場合は、厳しい市場構造である可能性が高く、慎重な戦略が求められます。

3.事業戦略に落とし込む

分析によって見えてきた脅威や機会をもとに、戦略に反映させます。たとえば、買い手の交渉力が強いなら付加価値の強化を、代替品が多いなら製品の独自性を高める必要があります。

このように、各要因に対して具体的な対応策を立案し、マーケティング、商品開発、営業、価格設定などに落とし込んでいきます。分析は目的ではなく、戦略の質を高めるための手段です。

4.定期的に改善する

ファイブフォース分析は一度きりの施策ではなく、定期的に見直すべきフレームワークです。業界の構造や顧客行動、技術環境は時間とともに変化します。

そのため、年次計画や事業レビューのタイミングで再分析し、自社戦略が現在の競争環境に適応できているかをチェックしましょう。継続的な改善が、競争優位の維持につながります。

成果につなげるためのファイブフォース分析3つの注意点

ファイブフォース分析は強力なフレームワークですが、使い方を誤ると誤った判断や戦略の失敗を招く恐れがあります。正確かつ実践的な分析結果を得るためには、いくつかの注意点を押さえておくことが重要です。ここでは、分析時に意識すべきポイントを解説します。

1.客観的な分析を心がける

分析を進める際は、自社に都合の良い解釈に偏らず、客観的な視点を保つことが重要です。特に、「競争はそれほど激しくない」「参入障壁は十分ある」といった評価が、主観的な印象や過去の実績だけに基づいてしまうと、現状認識を誤る可能性があります。

信頼性のあるデータを活用し、複数の関係者から意見を集めるなど、多角的な情報収集を行いましょう。

2.定期的な見直しが必要

ファイブフォース分析は一度行えば終わりというものではありません。市場や業界構造は常に変化しており、新規参入の動きや技術革新、法規制の変更などによって競争要因の強弱も変わってきます。

そのため、少なくとも半年〜1年に一度は見直しを行い、分析内容が現状に合っているかを確認することが大切です。特に戦略の転換期や新事業の立ち上げ時には、最新の業界状況を反映させた分析が不可欠です。

3.意思決定につなげる視点を持つ

分析結果を出すこと自体が目的になってしまうと、本来の価値を発揮できません。重要なのは、「自社ではどうするべきか」というアクションに結びつけることです。たとえば、競争要因が強いなら、参入を見送る、あるいは特定のニッチ市場に絞るなどの戦略的選択が求められます。

分析を通じて、自社の戦略や施策に対する気づきを得て、実行可能な方針へと落とし込む視点を忘れないようにしましょう。

ファイブフォース分析と合わせて活用したい5つのフレームワーク

ファイブフォース分析は外部環境に焦点を当てたフレームワークですが、他の分析手法と組み合わせることで、より多面的で実用的な戦略立案が可能になります。以下に代表的なフレームワークとの併用例を紹介します。

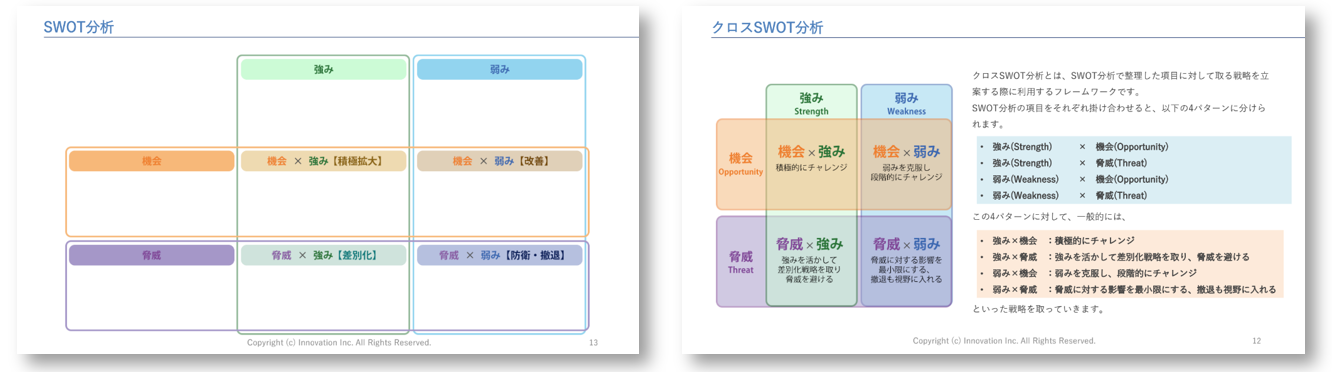

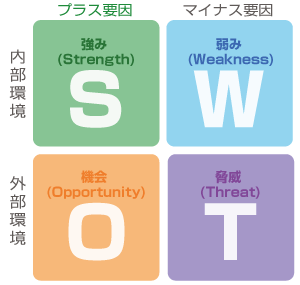

1.SWOT分析

SWOT分析では、自社の強み(Strength)・弱み(Weakness)・機会(Opportunity)・脅威(Threat)を整理します。ファイブフォース分析で明らかになった外部の脅威や機会をSWOTに取り込むことで、より実効性の高い戦略立案が可能になります。両者を組み合わせることで、外部環境に対応した内部施策の最適化が期待できます。

参考記事:【初心者向け】SWOT分析とは?目的からやり方、活用のポイントまで

2.PEST分析

政治(Politics)、経済(Economy)、社会(Society)、技術(Technology)の視点から外部環境を広く捉えるPEST分析は、ファイブフォースの背景にあるマクロ要因を理解するのに有効です。たとえば、技術革新が代替品の脅威を高める要因となる場合などに活用できます。

PEST分析で得た知見は、ファイブフォースの変化を予測・補足する材料としても活用できます。

参考記事:PEST分析でチャンスとリスクを発見する!手法と注意点

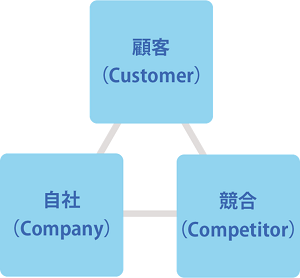

3.3C分析(Customer・Company・Competitor)

3C分析では「顧客・自社・競合」の視点から市場を把握します。ファイブフォース分析で業界構造を掴んだうえで、3Cを使って個別の顧客や競合、自社の立ち位置を整理することで、実行性の高い戦略を描くことができます。

マクロとミクロの両視点から戦略を補完できる点が、3Cとファイブフォースの併用の強みです。

参考記事:3C分析とは?自社が行うべき事業戦略を明確化する方法

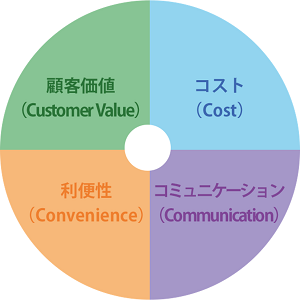

4.4P・4C分析

製品(Product)、価格(Price)、流通(Place)、プロモーション(Promotion)からなる4Pや、それに対応する顧客視点の4C(Customer Value、Cost、Convenience、Communication)は、ファイブフォース分析で見出した方向性を施策へと落とし込む際に役立ちます。

分析結果をもとに顧客に響く具体的なマーケティング施策を構築するための基盤となります。

5.STP分析

STP分析は、自社がどの市場でどのような立ち位置を取るべきかを明確にするためのフレームワークです。ターゲット市場を絞り込み、自社の強みを最大限に発揮できるポジションを見極める際に役立ちます。

ファイブフォース分析で業界全体を把握し、STPで戦うべきポジションを定めましょう。分析を通じて、自社が優位性を発揮できるセグメントを明確化することが可能になります。

参考記事:STP分析とは?やり方やメリットを知ってマーケティング戦略を立案しよう

BtoBとBtoCで異なるファイブフォース分析の活用法

ファイブフォース分析はどの業界でも活用できますが、業界の性質によって脅威の現れ方や重視すべき要素は異なります。ここではBtoBとBtoC、それぞれの視点で分析時のポイントを紹介します。

BtoBの場合:交渉力と関係性が収益性に直結

BtoBでは、1件あたりの取引規模が大きく、顧客数が限定的な傾向があります。そのため、「買い手の交渉力」や「売り手の交渉力」が業績に与える影響が非常に大きくなる点が特徴です。

たとえば、特定の大口顧客に依存している場合、その顧客の要望に応じた価格交渉やサービス改善が求められるため、利益率が圧迫されるリスクがあります。また、製造業などでは仕入れ先の供給力や納期調整がボトルネックになるケースも多く、サプライチェーン全体での最適化が重要です。

さらに、新規参入の障壁として「技術力」や「信頼関係」、「営業チャネル」などが高く設定されていることが多いため、「新規参入の脅威」は比較的弱いケースが多く見られます。BtoBでは、取引関係の継続性と交渉力のバランスをどう構築するかが競争力の鍵となります。

BtoCの場合:市場規模と顧客行動の変化に注目

BtoCでは、不特定多数の消費者を対象にしているため、「業界内の競合の脅威」や「代替品の脅威」が非常に重要な要素になります。

たとえば、飲料や食品、アパレルなどの業界では競合商品が多数存在し、かつ消費者の嗜好変化も早いため、差別化が難しく、価格競争が激化しやすい傾向があります。また、ネット通販やSNSの普及により、「新規参入の脅威」も増大しています。

一方で、顧客の購買データを蓄積しやすく、ブランド体験や広告施策によって「選ばれる理由」を明確にすることも可能です。そのため、「代替品の脅威」への対策としてブランディングやUX(ユーザー体験)の強化が効果的とされます。

このようにBtoCでは、変化する消費者ニーズに敏感に対応し、ブランド価値で優位性を築くことが重要です。

まとめ

ファイブフォース分析は、業界の競争構造を5つの要因から明らかにし、自社の収益性や戦略の方向性を見極めるための有効なフレームワークです。特に新規参入判断や事業の成長戦略を検討する際に活用され、他の分析手法と組み合わせることで、より精度の高い意思決定が可能となります。

また、BtoBでは交渉力や取引関係の影響が大きく、BtoCでは顧客ニーズや代替品の存在が収益性を左右します。定期的な見直しと客観的な分析を行うことで、環境変化に対応した持続的な競争優位を築くことができるでしょう。