4C分析とは?4P分析との違いや効果的な分析手法

4C分析は、マーケティング戦略の立案に使われる分析手法です。 「顧客価値」「コスト」「利便性」「コミュニケーション」の頭文字を取った用語で、新規事業を始める際や既存事業の見直しの際に、自社を客観的に判断できるフレームワークとして活用されます。

この記事では、4C分析と他の分析法との違いや、活用方法について詳しく解説していきます。

また、マーケティング活動で押さえるべきフレームワークは他にもたくさんありますが、その中でも特に重要な10のフレームワークの解説と、印刷して使えるテンプレートをご用意しました。ぜひこちらも御覧ください。

4C分析とは

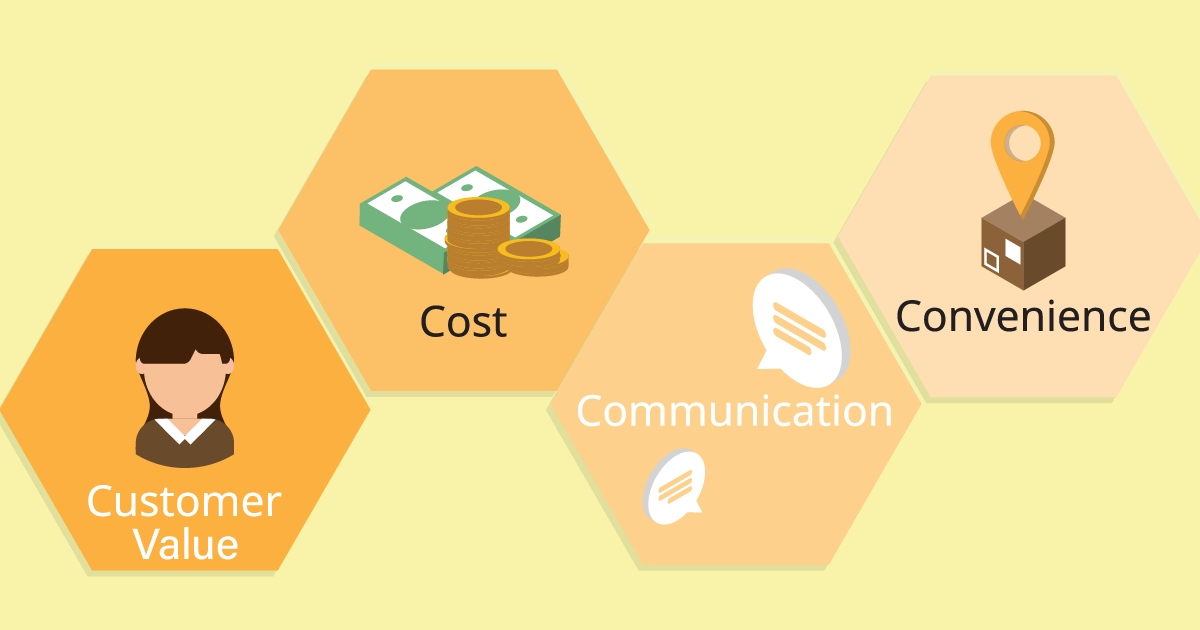

- 顧客価値(Customer Value)

- コスト(Cost)

- 利便性(Convenience)

- コミュニケーション(Communication)

4C分析とは、この4つの頭文字を取ったもので、顧客視点で自社のマーケティング戦略の立案を行う際に活用されるフレームワークです。顧客が成約するまでに大きな影響を与えるとされる4つの要素の分析を行い、各要素を組み合わせることで、自社に最適なアプローチ方法を検討します。

では4C分析の4つの要素について詳しく見ていきましょう。

顧客価値(Customer Value)

顧客価値とは、顧客が考える製品やサービスの価値のことです。商品の品質だけでなくパッケージやブランド力、ニーズに合っているかなど、あらゆる観点から顧客にとって価値のあるものになっているかを考えます。

コスト(Cost)

コストとは企業側の利益ではなく、顧客のコストとなる価格に「妥当な価値があるか」ということを考慮しましょう。商品の価格だけでなく購入にかかる時間や、交通費も顧客のコストと考え、その製品に対して顧客はどれだけコストをかけてくれるのか考える必要があります。

利便性(Convenience)

利便性とは、製品の購入しやすさです。インターネット上での販売は、移動コストや、時間的コストがかからず、いつでも購入できるため一見利便性が高いと判断できますが、決済方法や、ウェブサイトの使いやすさなどといった利便性まで考える必要があります。

コミュニケーション(Communication)

企業からの売るためのプロモーションを行うのではなく、顧客側が求める情報を届けることが、企業と顧客の良好なコミュニケーションであると考えることができます。

4P分析とは

- 製品(Product)

- 価格(Price)

- 場所(Place)

- プロモーション(Promotion)

続いて、4C分析と組み合わせて活用することが効果的とされている4P分析についても見ていきましょう。4P分析とは、上記の4つの頭文字を取ったものです。4C分析との違いは、「顧客視点」か、「企業視点」かというところにあります。

4P分析の4つの要素についても詳しく見ていきましょう。

製品(Product)

Productは、製品やサービスのコンセプトについての設定をします。

顧客に購入してもらうためにどのような品質、デザインにするのか、さらに購入後の保証などについても製品として考えます。

このProductは、4CのCustomer Valueと対になり、顧客にとって購入する価値があると判断できるProductを考える必要があります。

価格(Price)

Priceでは、価格の設定をします。価格設定で顧客層が決まることも多いため、製品価値との整合性のとれた価格設定を行う必要があります。

また、Priceは4CのCostと対になり、設定された価格が顧客にとって妥当な価値になっているかも考えましょう。

場所(Place)

Placeでは、製品を顧客に届ける流通経路の設定をします。実店舗での販売か、ネット販売か、顧客層に合わせた販売経路を設定することが大切です。

また、Placeは4CのConvenienceと対になることから、購入の利便性についても検討します。

プロモーション(Promotion)

Promotionでは、製品を顧客層に知ってもらい、購入してもらうためのプロモーション方法を決めていきます。いくら良い製品であっても認知されなければ販売につながりません。

4CのCommunicationと対になるPromotionでも、顧客層に合わせた、顧客が求める販売促進方法を検討する必要があります。

4C分析と4P分析の違い

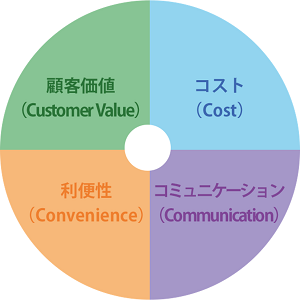

4C分析と4P分析はいずれも自社のマーケティング戦略の立案を行う際に活用する分析方法です。この2つの違いは、顧客視点か、企業視点かというところにあります。4Cが買い手側、つまり顧客目線で分析するのに対し、4Pは売り手目線での分析となります。

もともとはこの4P分析を活用したマーケティング戦略が主流でしたが、これまでの企業主体の製品開発や販促が、時代の変化と共に顧客主体の考え方へ変化したことで、4C分析が登場したのです。

4C分析と4P分析の要素は、双方向からの視点で考えることで適切なマーケティング施策となります。対の関係にある4Pと4Cは、以下の項目がそれぞれ対応しています。

| 4C | 4P | |

|---|---|---|

| 顧客価値 | ⇔ | 製品 |

| コスト | ⇔ | 価格 |

| 利便性 | ⇔ | 場所 |

| コミュニケーション | ⇔ | プロモーション |

3C分析、5C分析との違い

外部環境を分析するフレームワークである3C分析や5C分析との違いについても確認しておきましょう。

3C分析とは

- 顧客(Customer)

- 競合他社(Competitor)

- 自社(Company)

3C分析とは、この3つの要素から競合他社や市場環境を分析するフレームワークです。分析のポイントを3つに絞ることで比較的少ない情報量から分析を行うことが可能となります。

企業の置かれている状況を客観的に見た成功要因や課題を発見し、自社が今取り組むべきことを明確にすることができます。

この3C分析で競合他社と市場環境を把握してから、4C分析や4P分析を行うことで、商品開発の際の顧客価値を差別化することにもつながります。

- 顧客(Customer)

- Customerの分析では、市場や顧客といったターゲットについての分析を行います。 市場分析では、自分たちではコントロールできない部分である、消費や景気、流行などについての分析をします。さらに、競合状況や自社の収益性についての分析を行い、2つの分析結果から、顧客のニーズや価値観への影響を把握します。

- 競合(Competitor)

- 次にCompetitorについての分析を行います。先に分析した顧客・市場の変化に対応した競合がどのような結果だったのか、またその結果につながった要因について把握します。

- 自社(Company)

- Companyの分析では、自社がこれから取り組むべき戦略を洗い出します。これまでに分析してきた顧客・市場、競合分析の結果と照らし合わせることで、競合企業に対抗できる手段となる差別化ポイントを見つけだします。

5C分析とは

5C分析とは3C分析の「市場や顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」に加え、

- ・顧客から見て妥当性があるかを判断する「顧客の顧客(Customer's Customer)」

- ・業界全体を広義で捉える「顧客の競合(Customer's Competitor)」

の2つの要素を追加したフレームワークです。

この「顧客の顧客(Customer's Customer)」や、「顧客の競合(Customer's Competitor)」の代わりに、「社会背景(Context)」や「協力者(Collaborator)」をプラスする概念も存在します。

5C分析は3C分析に比べ、より細かい分析が可能なため的確なKFS(主要成功要因)を洗い出すことができます。

マーケティングにおける4C分析の活用法

ここでは、4C分析を自社でどのように活用すべきなのか、解説していきます。

新製品や既存サービスの分析に活用

これまで顧客のニーズを満たしていた既存の製品やサービスが、市場の変化とともに顧客の需要や課題を満たすことができなくなった時や、新しい製品やサービスの販売を始める際に、4C分析を活用することができます。

顧客視点に立ち、自社の製品やサービスを分析することで、改善すべき課題の発見や顧客のニーズに合った新製品の開発につながります。

競合他社の分析に活用

自社製品を分析し顧客ニーズを満たす製品になったとしても、競合他社との比較で優位性が劣れば販売にはつながりません。

そこで4C分析を活用し、顧客視点で競合他社と自社を比較することで競合他社との差別化を図ったマーケティング施策の立案が可能になります。

付加価値の検討に活用

4C分析を行うことで、自社の付加価値の発見につながることもあります。例えば、他社にはない機能や、技術の搭載など自社だけのオリジナルティが付加価値となります。

このような付加価値を発見し、顧客へ提供できることで他社との差別化につながり、自社の強みとなります。

4C分析と4P分析の手法

4C分析と4P分析は、いずれもマーケティング戦略立案のプロセスの一つです。そこで、4Pと4C分析を使ってマーケテイング戦略を立案する一連の流れについて解説していきます。

詳しくは、こちらの記事で解説しています。

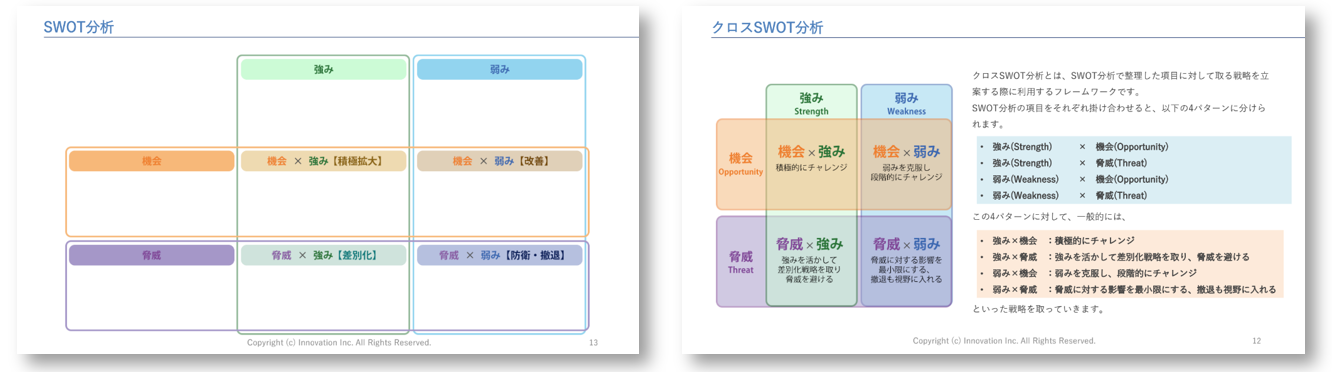

1.環境分析と市場機会の発見(3C分析・SWOT分析)

まずは3C分析を活用して、自社を取り巻く業界の内部環境と外部環境の情報収集を行い、今企業が置かれている状況を客観的に把握していきます。

さらに、3C分析と同じ環境分析を行うフレームワークであるSWOT分析も活用し、戦略を立案するまでに必要な情報やデータの整理をしておきましょう。

ここで環境分析を行うことで、競合他社との差別化を図り、顧客ニーズをより明確に洗い出すことができるのです。その結果、自社の課題の明確化だけでなく、強みを活かした戦略立案につながります。

- SWOT分析

-

SWOT分析は企業内外の環境を

- ・Strength(強み)

- ・Weakness(弱み)

- ・Opportunity(機会)

- ・Threat(脅威)

の4つの観点から分析するものです。

またSWOT分析は、あくまで「状況把握」であり、有効な戦略の立案を行うことは難しいため、SWOT分析後にクロスSWOT分析を活用し、具体的なマーケティング戦略の立案を行います。

2.自社の立ち位置の明確化(STP分析)

次にSTP分析を活用し、市場ニーズの細分化、狙うべき市場の絞り込みを経て、その中で自社の立ち位置を明確にしていきます。

STP分析とは、「Segmentation(市場の細分化)」「Targeting(市場の決定)「Positioning(立ち位置の把握)」3つの頭文字を取ったもので、マーケティングの方向性を定めるフレームワークの1つです。

- STP分析

-

- ・Segmentation(市場の細分化)

- 顧客のニーズに合わせて、ニーズごとに細分化を行います。

- ・Targeting(市場の絞り込み)

- 細分化したニーズの中で、自社が参入すべき市場を決めます。

- ・Positioning(立ち位置の把握)

- 参入する市場が決まったらその市場の中で、競合と差別化できる自社の強みとは何か、自社の立ち位置を明確にします。

3.マーケティングミックス(4C・4P分析)

STP分析を行い自社の立ち位置が明確化したら、商品やサービスをどのように販売していくのか、具体的な実行戦略の設計を行います。

このことをマーケティングミックスと言い、ここまでに解説してきた顧客目線の4Cと企業目線の4Pを用いて策定していきます。

4C分析を行う際の注意点

ここでは、4C分析を行う際、意識しておきたいポイントについて解説します。

顧客視点から離れない

4C分析では、顧客視点でマーケティング戦略を立案していくことが重要となりますが、製品やサービスに対して企業側の主観が反映されすぎてしまい、いつのまにか4P分析になってしまうことも少なくありません。

そうならないためにも、4P、4C分析両方の結果を見比べ、顧客視点であるか確認することが大切です。

各要素の整合性を保つ

4C分析を行う際は、1つの要素のみを活用しても効果的な結果が出せません。4つのCにはそれぞれ関係性があり、全ての分析を行うことで整合性の取れた戦略の立案につながります。

例えば、利便性の高い駅近の店舗であっても、顧客が払おうと思うコストとの相違があれば購入には至りません。このように要素間の矛盾がないバランスの取れた戦略の立案を行う必要があります。

ターゲットを明確にする

4C分析を行う際には、始めにターゲットを明確にしておくことが重要です。ターゲットが明確になることで自社の商品やサービスを必要とするニーズも明らかになり、より最適なアプローチ方法を立案しやすくなります。

また、ターゲットの明確化にはペルソナ設定が効果的です。ペルソナを細かく想定することでターゲット像を明確にでき、顧客イメージの醸成に役立ちます。

まとめ:4C分析で最適な実行戦略の立案へ

いかがでしたでしょうか。顧客が自分で情報を収集し、購入の判断をする昨今において、顧客側の視点で自社の製品や、サービスを見直すことが重要となります。

そこで、既存事業の改善や新規事業の参入の際には、客観的に今ある課題やこれから行うべき施策の発見につながる、4C分析を有効的に活用しましょう。