流しっぱなしは無駄!動画マーケティングに必要な効果測定とKPI

Youtubeやfacebookなどで動画を見た経験は誰にでもあると思います。みなさんも感じている通り、BtoCで身近なものとなった「動画マーケティング」。いま、BtoBでも動画を使ったマーケティング手法がトレンドになっています。

しかし、多くのマーケティング施策ではKPIを定めて効果測定を行っているのに、動画は放置してしまっているケースが多く見受けられます。その原因の多くは、動画を流すことが自体が目的となってしまっていたり、動画コンテンツの効果測定の方法がわからなかったりすることです。

動画マーケティングの効果を上げるためには、動画の目的を定め、施策の効果を検証することが重要です。そこで今回は、動画マーケの設計と効果測定についてご紹介します!

なぜ動画マーケティングが効果的なのか?

動画設計の話を始める前に、なぜ今動画マーケティングが効果的と言われているのかをご紹介します。

- 1、多くの情報が一目で伝わる

- 動画は、1枚のイラストや文章では伝わりにくい内容を伝えることが容易です。また、音や動き形など様々な情報を正確に視聴者に届けることができます。

- 2、目を引きやすい

- 動画には動きがあります。人間の視覚は動きのあるものを捉えやすいため、文字や画像だけの広告よりも視認されやすいという特徴があります。

- 3、拡散されやすい

- 2013年にイギリスで実施された調査によると、動画に対して「シェア」「コメント」「いいね」をしたことのある人の割合は、記事に対してのそれを上回ったといわれています。

出典元:http://www.digitalstrategyconsulting.com/intelligence/2013/04/online_videos_drive_deeper_engagement_than_text_articles.php

次に、動画マーケティングに欠かせない動画設計について、詳しくご説明しましょう。

「誰に」「何を」「どこで」から考える動画設計

「誰に」見てもらうための動画か

まずは、誰に見てもらうための動画か、ターゲティングを考えます。その際に活用したい考え方が「マーケティングファネル」と「HHH戦略」です。

▼ターゲットから考える:【マーケティングファネル】

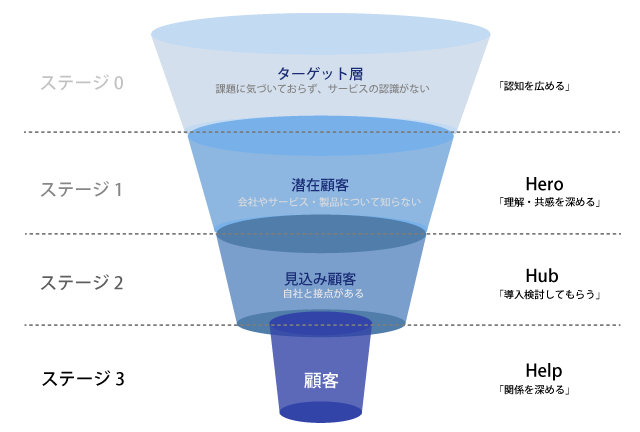

下の図のように、サービス・製品を認知してから購入するまでの流れの中で、ターゲットが徐々に絞り込まれていく様子をファネル(ろうと)で表現したものを、マーケティングファネルと呼びます。

マーケティングファネルの考え方を利用した動画マーケティングの設計では、ターゲットを4つのステージに区分します。そして、それぞれのターゲットのニーズに適した動画を以下のような目的に沿って作成していきます。

- ・ ターゲット層「認知を広める」

- ・ 潜在顧客「理解・共感を深める」

- ・ 見込み顧客「導入検討してもらう」

- ・ 顧客「関係を深める」

▼ターゲットの興味関心から考える:【HHH戦略】

続いての考え方は、Googleが推奨している「HHH戦略(スリーエイチ戦略)」です。

Googleはユーザが本当にほしいものをコンテンツとして提供することが大切だとしています。そこでHHH戦略では、動画のコンテンツを「Hero」「Hub」「Help」の3つに区分し、それぞれのコンテンツのターゲットや位置付け、活用の方法について整理したのです。

以下でそれぞれのコンテンツの目的、ターゲット、活用法を見ていきましょう。

- ①Hero(ヒーロー)

- 目的・・・認知拡大や拡散

- ターゲット・・・会社やサービス・製品について知らない「潜在顧客」

- コンテンツ・・・ヒーロー(=英雄)の名の通り、「面白い!」「感動した!」など、見た人の心を動かす動画。 「シェア」や「サイト訪問」などのアクションを促す。

※注意点:BtoCではHeroコンテンツ作成にあたって、バイラル動画(口コミによって低コストで顧客の獲得を図る動画)をつくることを重視していますが、BtoBの企業はただバズるための動画を作成するのではなく、ブランディングの意識を大切にしましょう。

- ②Hub(ハブ)

- 目的・・・自社のファンを増やす

- ターゲット・・・すでに自社と接点のある「見込み顧客」

- コンテンツ・・・ブランドと見込み顧客の間のハブ(=中心)となる、見込み顧客の「共感」や「理解」を深める動画。

サービス・製品レビューや、活用事例、学習コンテンツなどを配信することで定期的な接触を図り、見込み顧客とのつながりをつくる。

- ③Help(ヘルプ)

- 目的・・・顧客との関係性を深める

- ターゲット・・・自社のサービス・製品を使用している「既存顧客」

- コンテンツ・・・顧客のニーズに対してヘルプし「信頼」を築くための動画。

How toやQ&Aのように、顧客のはっきりとした「困った」や「知りたい」というニーズに対して作成する。いつでも動画を見れるようにWebサイトコンテンツとするなどして、信頼関係を構築していく。

「何を」見せるのか

さて次に、コンテンツについて考えていきます。つまり、動画で何を見せるのか、という具体的な内容です。

BtoCの動画マーケティングの例でイメージをしてみましょう。例えば、「翼を授ける」でおなじみのレッドブル社にエクストリームスポーツのイメージを持っている方は多いのではないでしょうか?Red Bull TVという自社の動画メディアで配信している多数のエクストリームスポーツの動画によって、「エクストリーム(=極限)」というブランドイメージが醸成されているのです。

では、BtoBではどのような動画コンテンツが活用されているのでしょうか?例えば、以下のようなコンテンツがあります。

[会社説明動画]

三菱重工グループ コーポレートムービー

[サービス・製品説明動画]

全自動のクラウド会計ソフト「 freee(フリー)」 〜日々の経理から確定申告まで〜

その他、

- ・デモンストレーション動画

- ・How to動画

- ・お客様の声(活用事例)

- ・ウェビナー

等、BtoBでも多種多様なコンテンツで動画がマーケティング活動に利用されるようになってきています。

「どこで」動画を見せるのか

さいごに、動画はWebサイトやYoutubeなどで配信されるのが主流でした。そこからfacebookやTwitter、あるいはInstagramなどのSNSでも動画が配信されるようになりました。

そして、広告にも動画が使用されるようになり、電車内広告やデジタルサイネージを活用した街中広告も普及してきています。最近ではメールでも動画を見られるようになっているのです。

このように動画を流すことができる場所はたくさんあるので、目的とターゲットに合わせて流す場所を考えましょう。

効果測定をしよう!製品紹介動画から考える「KPI」

STEP1:動画を設計する

最初に、先ほどの「マーケティングファネル」を使用して、「誰に」「何を」「どこで」を考えていきます。

■ターゲットを定める

今回は、マーケティングファネルの4ステージのターゲットの中から「見込み顧客」を選択することにしましょう。目的は、見込み顧客にサービス・製品の導入検討をしてもらうことです。

■何を動画コンテンツとするか決定する

では見込み顧客には、どのような動画を作成したらいいのでしょうか?その製品の「価値」をわかりやすく伝え、検討してもらうためには、製品紹介動画を作成するという手段がありますね。

顧客にとって製品の「価値」は何なのかを考えて、どのポイントをメッセージとして訴求していくのか、など具体的にコンテンツを詰めていきます。

■どこで配信するのか決定する

さて、見込み顧客はどこでその動画を見るのでしょうか?もちろん、Webサイトで流すと、サイトに興味があってやってきた人に見てもらうことができますね。

では、製品理解を深めるためには、どこに動画を配信すればいいでしょうか?見込み顧客と接点を持てる場所、具体的にはWebサイト、Faceboook(SNS)、メルマガが主になります。Youtubeなどのプラットフォームを利用することもできます。

STEP2:効果を測定する

■KPIとする指標を決める

- ・再生率:どのくらい動画が再生されているか

- 「動画の配信場所は適切か」、「サムネイル画像は適切か」などの視点から改善します。

- ・完視聴率:動画は全部見てもらえているのか

- 「製品の紹介の仕方は適切か」、「興味を引くような動画になっているのか」などの視点から改善します。

- ・コンバージョン:見込み顧客は、想定のアクションを起こしているか

- 一口に製品紹介の動画といっても、動画の目的やターゲット、流す場所によって、動画に求める「成果(=コンバージョン)」は異なります。

例えば、Webサイトにおいて動画を見た後に起こして欲しい行動は「製品のお問い合わせ」や「資料DL」、「製品ページへの流入」です。

これとは異なり、SNS上の動画であれば製品を理解し共感した上での「いいね!」や「シェア」といったリアクションもコンバージョンになり得ますよね。

また、メールの場合は「サイト流入数(CTR)」や「お問い合わせ」や「資料DL」がコンバージョンになりますし、Youtubeなどのプラットフォームの場合は「good」の数や「サイトへの流入」が考えられます。

さらに、製品理解が本当に深まっているのかを知るためには、動画を見た人への「アンケート」を実施することも有効です。

このように動画の「目的」によって、配信する場所も変わり、さらに見るべき指標も変化するので注意が必要です。

■指標を確認する

実際に動画の効果を測定するためには、ツールが必要になることもあります。

例えば、Webサイトで流す動画には「googleアナリティクス」、Facebookでは「ページインサイト」、Youtubeでは「Youtubeインサイト」などが無料で使用できるので、活用してみてみましょう。

さいごに

動画マーケティングにおける効果測定の重要性について理解していただけましたか?「動画マーケティング KPI」などで検索すると、たくさんの指標が見つかりますが、動画の目的によってどの指標をKPIとするかは異なります。

いま流しっぱなしの動画は、本当に効果が出ているでしょうか。まずは、動画コンテンツの目的を明確にすることから始めましょう。目的が明確になると、KPIを決めることができるようになります。ぜひ、放置動画を効果の出る動画にしていってくださいね。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。