誕生の歴史から紐解く「オウンドメディアのメリットとは?」

今回は、最近注目を集めているオウンドメディアとその特長について、理解を深めるために、歴史や時代背景も含めてご紹介します。

「オウンドメディアって実際役に立つの?」「広告の方が手っ取り早いのに、なぜオウンドメディアにこだわるの?」

という疑問をお持ちの方にお勧めの記事となっていますので、是非目を通してみてください。

オウンドメディアとは

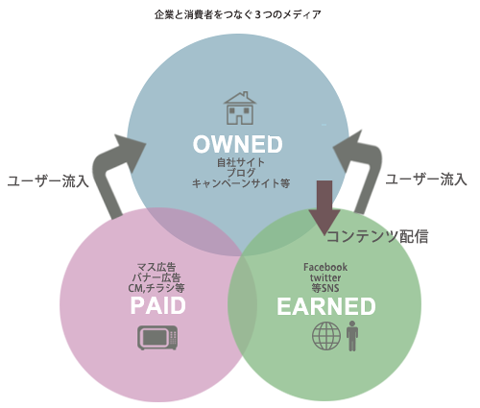

オウンドメディアを理解する為には、まずはトリプルメディアと呼ばれる概念を知ることが必要です。

トリプルメディアとは、2009年秋に日本アドバタイザーズ協会によって提唱された、販売促進に用いられるメディアを大きく次の3つに分類するフレームワークのことです。

1つ目は、ペイド(Paid)メディアです。お金を払うことで一部利用できる他社のメディアを指します。テレビ・新聞やWebの広告などがこれに含まれます。

2つ目は、アーンド(Earned)メディアと呼ばれるメディアです。ユーザー全員が情報発信者となれるメディアであり、企業もユーザーの一員として参加し双方向型の自由な交流によって情報を伝搬させるメディアです。SNSや、コミュニティ型ブログなど(アメーバブログなど)がこれに含まれます。

そして、3つ目がオウンド(Owned)メディアです。自社で運営し情報発信するメディア全てを指します。コーポレートサイト、自社ブログ、メールマガジン、カタログなどがこれに含まれます。

なぜオウンドメディアが注目されているのか?

これまでの背景

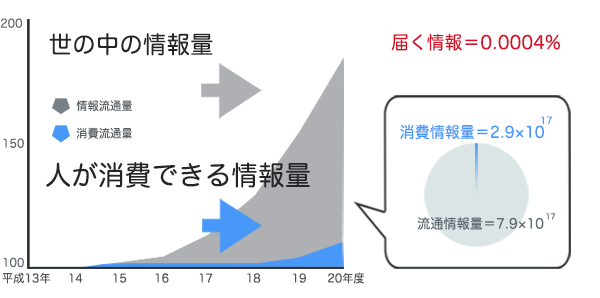

2000年ごろを境に、情報爆発と呼ばれる現象が起きていることはご存知でしょうか。現在も世界中で流通する情報量は爆発的に増加しており、消費者は膨大な情報にさらされています。

参照:総務省 情報流通インデックス研究会 報告書

2000年以前は十分な量の情報が流通しておらず、消費者は自分のもとに届いてくる限られた情報から意思決定をしていました。情報量が足りていない状態なので、企業側はまず消費者の手元に情報を届けることが最優先であり、マス広告や新聞・雑誌などのペイドメディアが強力な販促手段であり続けてきました。

しかし、情報が満ち溢れている近年では、消費者は情報の取捨選択を行うようになっています。大量の"ムダ"な情報に辟易とし、自分にとって価値があるかどうかも分からない情報を押しつけられることを嫌がるムードが高まってきました。

また、多くの人があらゆる情報に気軽にアクセスできるようになったおかげで、消費者は自分から能動的に情報を探しにいくようになりました。

トリプルメディア論に基づいたマーケティング施策の転換

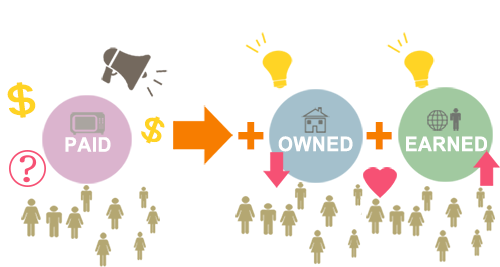

このような背景から、一方的に情報を発信するプロダクト中心志向のペイドメディアに代わる、消費者中心志向のメディアへの注目が集まってきました。

ペイドメディアはいまだに強力な販促手段ですが、時代の変化に伴いコストは高騰する一方であり、それだけに頼っているのは得策ではありません。自社製品や関連領域に興味を持って検索した人を逃さず接客し、顧客へと育成する受け皿としてのメディアが重要視されるようになったのです。

そのようなメディアとして分類されたのがオウンドメディアとアーンドメディアです。これまで多くの企業がペイドメディア偏重でしたが、受け皿としてのオウンドメディア、拡散・伝搬を担うアーンドメディアにも力を入れ、バランスがとれた効率の良いマーケティング施策を提案したのがトリプルメディア論です。

しかし、アーンドメディアを通じたマーケティングに関しては、情報流通のコントロールが難しいため、そこで注目を集めたのがオウンドメディアというわけです。

また特に、別の文脈から注目を集めるコンテンツマーケティングの潮流とも相性が良く、「オウンドメディアでユーザー志向のコンテンツ配信をする」という手法が有用であるとされています。

オウンドメディアのメリット

最後に、これまでのマーケティング手法(おもにペイドメディアを用いるもの)と比較して、オウンドメディアの具体的なメリットを3つご紹介します。

伝えたいことを全て伝えられる

メディアの性質やコストの問題から、限られた情報量しか伝えられない広告と比べ、好きなことを好きなだけ伝えられることが、自社メディアこその大きなメリットです。幅広いターゲットに、相手に合わせた詳細な情報を伝え、ロングテールの消費者を逃さずアプローチできます。

例えば、ビールの販促をすることを考えましょう。広告であれば、訴求力を高めるために「仕事帰りの会社員に」「一日の疲れを吹き飛ばす爽快感」を伝えるといったふうにターゲットと内容を絞るのが普通です。

しかし、オウンドメディアなら、直接ビールを売りこむだけでなく、ビールにあうおつまみを週替わりで紹介したり、休日のスポーツ施設を紹介することでビールの購買を誘導したりすることもできるかもしれません。あるいは、ターゲットは会社員ではなく学生まで広げ、安価な発泡酒へのリンクで誘導することができるでしょう。

さらに、商品に関するストーリーをアピールできれば、価格・性能競争以外で他社製品との差別化ができます。現在の日本は製品バリエーションが非常に多く、技術水準も高いため、製品の性能や値段での差別化は難しくなっています。

オウンドメディアを駆使して、ファンを作るのです。また、こういった顧客はリピーターとなり、企業にとっては貴重な資産となります。

自由な情報発信が信頼関係をはぐくむ

製品の売り込みではない、雑談のような雑多な記事が、読者との信頼関係をはぐくみます。

あなたの信頼できる商売相手を思い浮かべてください。自分が売り手でも買い手でもかまいません。その人を信頼しているのは、ただ良い商品を詳しく隅々まで説明して教えてくれるからなのでしょうか?

おそらく、近くの美味しいレストランを知っていたり、ネクタイの色の趣味があったり、職場のちょっとした愚痴を話したりして、その人となりを知っているからこその信頼だと思います。オウンドメディアでは、そういった販売員や営業が行う信頼構築の一端を担ってくれるのです。

コンテンツが資産となる

オウンドメディアとして製作したコンテンツは、資産として残り続けます。

例えば広告記事は、一度出向して契約期間が終われば、記事としての価値はなくなります。もちろん広告によって高めたブランドはずっと残りますが、契約を終えた広告の記事が1カ月後に消費者の目に留まることはないでしょう。

オウンドメディアのコンテンツは、一度制作すれば、削除しない限り何度も消費者の目に触れ、情報を伝え続けます。コンテンツが資産となるのです。ただし、情報の鮮度が重要なコンテンツ(「マーケティングの最新動向」など)は、逐次更新が必要になるので気をつけましょう。

また、近年Google検索の表示順位のアルゴリズムの変化により、SEO対策としてコンテンツの豊富さが重要視されるようになった為、関連コンテンツを充実させることが広告に頼らず流入数を増加させる効果があると注目されています。

さいごに

オウンドメディアの特長とメリットについて、トリプルメディア論の文脈を踏まえて紹介しました。

オウンドメディアは、何のために運営するのか、他の施策とどのような違いがあるのかを理解して運用できれば、強力なマーケティング施策となるでしょう。

広告コストが高騰し、資本力勝負のマーケティング頼りになってしまう前に、効率よく成果をあげるバランスのとれたマーケティングについて考えてみてはいかがでしょうか?

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。