マーケティングで重要なペルソナ設計!成功事例をもとに徹底解説!

マーケティング戦略を立てるうえでまずやることのひとつに、ペルソナ設計がありますよね。大企業からベンチャー企業まで、多くの企業で実践されています。

ところで、ペルソナ設計をちゃんと実施しようとすると、大変な労力とコストがかかります。外部委託もできますが、企業によっては数百万円の費用が発生することも。それくらい、ペルソナ設計は大切な施策ということなのでしょう。

今回は、ペルソナの重要性をあまり実感していない人に対して、ペルソナ設計はどういったものなのか、成功事例を踏まえてご紹介していきたいと思います。

ペルソナ設計とは?

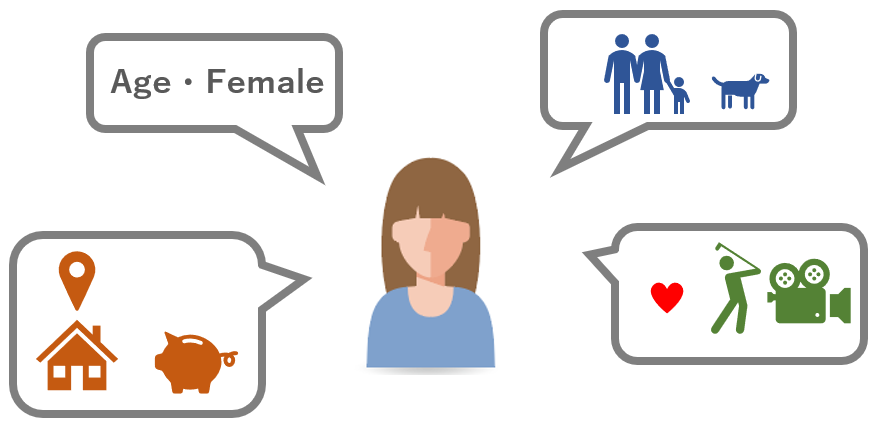

そもそも「ペルソナ」とはどういったものなのかから、解説していきます。ペルソナとは、もともと「仮面」の意味を持ち、自社の顧客像に沿った「具体的な架空の顧客」のことを指します。

なぜペルソナを立てるかというと、

- ・ターゲット像を明確にし、顧客をより鮮明に理解するため

- ・事業内で顧客像を統一するため

といった理由があります。

ペルソナ設計は、ターゲット像に沿った架空の顧客(=ペルソナ)のニーズを満たすことで、実際の顧客のニーズを満たすという効果があるのですね。

ここで重要なのは、年齢、住まい、出生地、性別など、一見関係ないような情報まで詳細を設定することです。

- ・この顧客は普段どういったことに不満を持つのか?

- ・この顧客のどういった課題が解決できるのか?

などを突き詰めて考えます。こういったアプローチが、顧客の課題を本質的に解決する糸口になりえるでしょう。

ペルソナ設計の重要性や作り方に関しては以下の記事に詳しく記載しているので、興味がある方は参考にしてください。

マーケティング成功事例とペルソナ

次にペルソナ設計に成功したマーケティング事例を紹介していきたいと思います。

マーケティング成功事例1:日立アプライアンス株式会社

日立アプライアンス株式会社は業務用エアコンの会社です。BtoBのペルソナ設計事例の中では有名なのではないでしょうか。ペルソナ設計を根底から見直し実施したところ、市場シェアを9.8%から11.1%に上げることに成功しました。

どういった取り組みを実施したのか、具体的なペルソナ設計を紹介します。

同社の業務用エアコンを使うエンドユーザーは、BtoB企業の従業員です。ですが、直接的なビジネス対象は、卸である特約店です。特約店からエアコンの取付を行なう設備店を経て、最終的なエンドユーザーに届きます。

流れで説明すると、「日立アプライアンス→特約店→設備店→エンドユーザー」といった経緯です。つまり、直接的にエンドユーザーに価値を提供するのは、業務用空調機の取り付け業者である設備店ということになります。一般的には特約店、もしくはエンドユーザーに対してペルソナを設計するところ、同社が目をつけたのは設備店でした。

まず、「旭立(あさひだち)信彦」さんという設備店の経営者を、ペルソナとして設定しました。その後、設備店1,800社以上にアンケートやインタビューを実施し、ペルソナを現実に即したものにしていったようです。エンドユーザーに直接価値を届けられないからこそ、届け手である設備店の課題を把握することが、最終的な価値を届けられると判断しました。その結果が、市場シェアの向上に結びつきました。

この事例から、BtoB企業の価値提供先が、最終的には企業に対してではなく、企業で働くひとりひとりの従業員であることがわかりますね。

マーケティング成功事例2:シナジーマーケティング株式会社

シナジーマーケティング株式会社は、CRMクラウドサービスや広告代理店業の会社です。社内体制に課題を持っていたところ、ペルソナ設計に注力した結果、社内体制が改善されたようです。

どういった取り組みを実施したのか、具体的なペルソナ設計を紹介します。

同社は製品開発やプロモーション企画など、各部門ごとにペルソナを制作・運用していましたが、課題が大きく2つありました。

- 1.複数部門またはプロジェクトごとに同じようなペルソナを作っていた

- 2.部門が分かれているため、一連の顧客接点に矛盾じる点が多い

→「誰に、どのような価値を提供するのか」を多部門で意識共有する必要がある

そのため、同社が取った対策は以下の4つです。

- 1. あらゆる部署、立場の人を巻き込んで、統一のペルソナを作成する

- 2. 営業やサポート部門などの、顧客接点がある部門への間接インタビューを実施し、ユーザ調査する

- 3. 組織ペルソナと個人ペルソナをそれぞれ作成する

- 4. 複雑な顧客接点を、カスタマージャーニーマップのように1枚の紙で表現

その結果、部門間でペルソナ像が統一され効率があがり、迷ったときにも立ち戻れる指標ができました。

マーケティング成功事例3:富士通株式会社

ご存知の通り、富士通はITソリューション製品をメイン事業とした大手企業のひとつです。ペルソナ設計に注力した結果、ハンドブックの累計ダウンロード数が7,000件を超えました。

どういった取り組みを実施したのか、具体的なペルソナ設計を紹介します。

富士通は、3人という複数の関係する立場の人に対して、それぞれペルソナ像を作ったことが、他社と異なる特徴です。また、富士通の狙いは、「子供の教育に技術の素晴らしさを取り入れたい」というものでした。

技術をわかりやすく伝えるために、小学生、先生、保護者といった関係者に焦点を当て、それぞれのペルソナを細かく設定しました。例えば、小学生のペルソナは、

- ・佐藤美咲ちゃん(10歳)

- ・明るく温厚でクラスの人気者

- ・大手メーカー勤務の父と、専業主婦の母、2つ下の妹の4人家族

- ・好奇心旺盛で、疑問点はわかるまで調べないと気が済まない

など細かく設定されています。

細かく設定したことで、「美咲ちゃんなら自社サイトに来たときにどう思うか?」「調べ学習に使ってくれるか?」「再度使いたいと思ってくれるか?」といった視点で判断できるようになりました。

美咲ちゃん以外にも、先生や保護者からの視点も取り入れたことで、サイトを総合的に判断し、方向性に合致しているかを都度ブラッシュアップしました。

複数のペルソナ設計をすることは大変ですが、上で述べた狙いを達成したい強い思いがあった上での結果なのでしょう。

まとめ:ペルソナ設計で成功するために

いかがでしたでしょうか?

どの企業も似通ったペルソナ設計をしているのではなく、

- ・自社の特徴はなにか?

- ・実現したいことは何か?

を考え、綿密なペルソナを設計したことが、成功の要因となっているのかもしれません。

近年、コンテンツマーケティングブームの影響もあり、「ペルソナ設計」に着手してみたという企業も多いかと思います。「設計したけど意味なかったな...」と感じる人もいるかもしれません。それは、Webサイト制作やプロジェクト発信の際にペルソナを立てるだけたてて、机の中で眠らせているからではないのでしょうか。

ペルソナ設計の本来の目的は製品やサービスをよりよくすることです。ですから、その製品やサービスに関わる人には共有し、全員が共通の認識を持てるようにしたり、製品やサービスの担当者が変わっても同じ視点を持ち続けられるように資料に落とし込みましょう。せっかく時間をかけて設計したペルソナ像。メモ帳に書いて自分のPCのデスクトップだけで保管...なんてことはないようにしてくださいね。

今回の成功事例を参考に、顧客の課題を本質的に捉え、解決できるようペルソナ設計をしていきましょう。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。