売れるためのベネフィットを考える!「FABE分析」の使い方

「FABE分析」について、聞いたことはあるけどよく分からないという方も多いのではないでしょうか。商品の特徴やベネフィットを分析する際によく用いられる分析方法です。上手に活用することで、お客様に商品の価値をよりうまく伝えることができるようになります。この記事で活用方法を学んでみましょう。

また、マーケティング活動で押さえるべきフレームワークは他にもたくさんありますが、その中でも特に重要な10のフレームワークの解説と、印刷して使えるテンプレートをご用意しました。ぜひこちらも御覧ください。

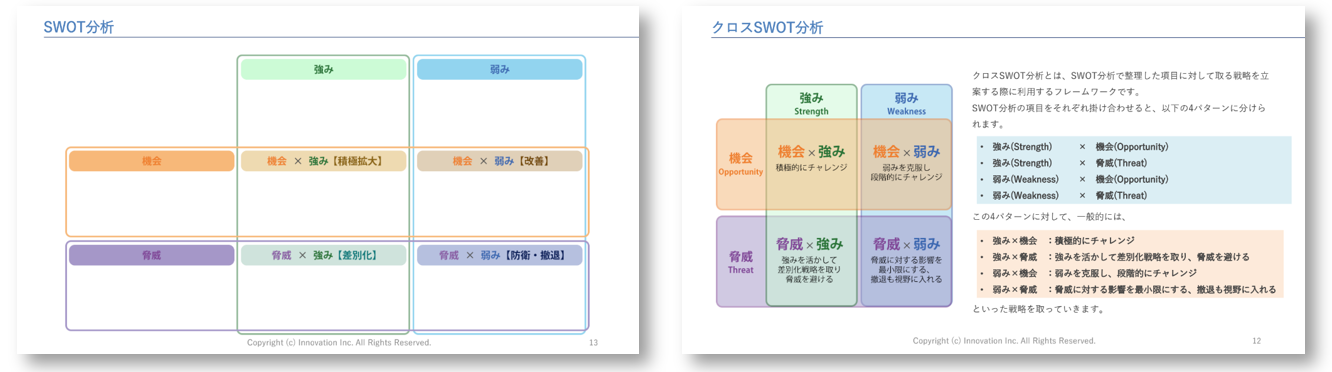

FABE分析(ファブ分析)とは?

皆さん、お客様へのサービス提案や商品プレゼンテーションの際に、その特徴をただ羅列するだけになっていませんか?お客様は、商品やサービスの特徴だけで購入を決定するのではありません。提案される商品やサービスから得られる「ベネフィット」に価値を感じて購入を検討してくれます。

そこで活用したいのがFABE分析です。FABE分析は、プレゼンテーションにおける訴求ポイントや商品の特徴・ベネフィットなどを分析する際に用いられる手法の一つです。「Feature (特徴)→Advantage (優位性)→Benefit (顧客便益)→Evidence(証拠)」の頭文字を取っています。この4つのポイントをもとに思考を整理することで、提案やプレゼンテーションを成功につなげることができます。FABE分析を用いて、まずは自社商品・サービスのベネフィットを分析してみましょう。

それではFABEそれぞれについてみていきます。

Feature (特徴)

Featureとは商品・サービスの特徴のことです。ここでいう特徴とは商品・サービスの機能や仕様に関する情報で、プレゼンテーションの「企画概要」を指します。 この特徴をまとめる際には「一言でいうと何か?」を意識することが重要です。商品提案やプレゼンテーションにおいて、長々と特徴を述べてもお客様は困惑してしまいます。シンプルにまとめることを心がけましょう。

Advantage (優位性)

Advantageは商品・サービスの競合に対する自社の優位性、メリットです。ここで整理するのは「競合に対する」優位性ですので、競合や業界全体の情報を収集する必要があります。

競合が取り扱っている商品・サービスのターゲットや価格帯、プロポーションなどマーケティングの複数の観点から多角的に分析をしましょう。そのうえで、Featureで分析した自社の商品・サービスの特徴と比較して優位性を整理していくとまとめやすくなります。

Benefit (顧客便益)

「商品・サービスを通じてお客さまが得られる価値」のことをBenefitといいます。商品・サービスの強みや優位性を述べるだけでは、お客様にどのようなメリットがあるのか分かりません。それを使うことでお客様にどのようなメリットが生まれるのかを考えることが重要です。

実は、このBenefitがFABE分析の中で最も抜け漏れが起こる項目です。特徴と優位性を整理すると「この商品は他社にないこんな機能を持っているんです」と商品が主語になったプレゼンテーションになりがちです。しかし、これではお客様の心を掴むのは難しいでしょう。本当に相手に刺さる提案・プレゼンテーションを行うためには、お客様を主語にして「(お客様は)この商品を使うことで、こんなメリットを得ることができます」と伝えるとよいでしょう。

またBenefitを整理する際には、以下のように数字を用いて定量的に示せるのが理想的です。

Evidence(証拠)

これまで見てきた、Feature・Advantage・Benefitの証拠となるデータ・事例がEvidenceです。国が公表している資料や大学などが行っている学術研究などの数字的なデータはもちろん、自社商品・サービスを利用しているお客様の声や導入事例などもこのEvidenceとして活用できます。

特にBtoBの商品・サービスにおいては、社内で稟議を通すために導入実績が役に立つケースがあります。しっかりと裏付けをすることで、お客様への信頼度も増しますので、疎かにしないようにしましょう。

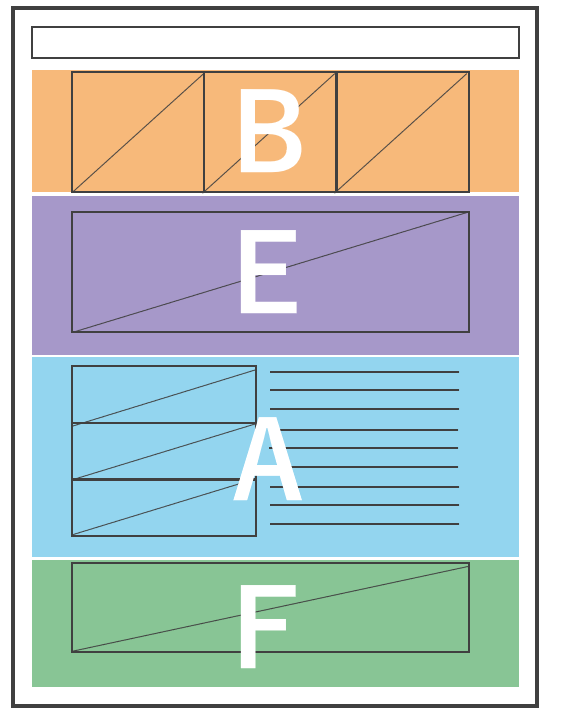

ランディングページ作成には「BEAFの法則」

ここまではFABE分析について見てきましたが、実は「BEAFの法則」というものもあります。これはFABE分析の順番を入れ替えたものですが、キャンペーンサイトなどのいわゆる「LP(ランディングページ)作成」の際に用いられます。

プレゼンテーションや提案においては、相手が最後まで聞いてくれることを想定して話す順番を設計しています。そのためFABE分析は、まず商品の特徴・優位性を説明したうえで、お客様にとってのベネフィットとその根拠を伝えます。しかし、ランディングページでは最初から最後まで必ず読んでくれる保証はありません。そのため、ページの最初で大きなインパクトを与える必要があるのです。

BEAFの法則では、まず「この商品・サービスを導入することでこれだけのメリットがあります」というBenefit(顧客便益)を伝えることで読み手の興味・関心を引きます。すると読み手は「こんなにメリットがあるけど本当かな?」という疑問が生まれるため、次にEvidence(証拠)を提示することで読み手に安心感を与えます。

実際に購入を検討し要する前には「他にも似たような商品・サービスがあるからな...」と購入への迷いが生じてしまうため、競合商品と比べてなにが違うかというAdvantage (優位性)を伝えることで購入への後押しにつながるでしょう。最後にFeature (特徴)を説明することで、読み手の細かい疑問に答えることができます。

このようにFABE分析とBEAFの法則では、伝える順番が大きく異なります。どちらが良い悪いではなく、プレゼンテーションやランディングページ作成など場面に応じて使い分けることが重要です。

プレゼン資料作成にFABE分析を使ってみよう

お客様へ自社商品・サービスのプレゼンテーションを行う際の資料を作るときにもFABE分析は大活躍します。提案の骨子(コンセプト)をこのフレームワークに合わせて作っていくことで、おのずと相手にベネフィットが伝わりやすい構成になります。以下に作成するときのポイントをご紹介していますので、参考にしてください。

- Feature (特徴)

- サービスの概要と特徴を「シンプル」にまとめます。

- Advantage (優位性)

- その特徴が競合と比較してどこに優位性があるかを伝えます。価格や効果など数値を用いて定量的に示すのが理想的です。

- Benefit (顧客便益)

- 一般論を語るのではなく、顧客の状況に合わせた便益を設計します。そのためには、プレゼンテーション前に行ったヒアリングの内容をもとに、どのような悩み・課題を解決できるかを考えることが重要です。

- Evidence(証拠)

- BtoBでのプレゼンテーションの場合は、導入社数や導入事例、お客様の声などがを盛り込みます。ここでピックアップする導入事例やお客様の声もBenefit同様、顧客の課題に合わせたものにしましょう。

さいごに

FABE分析を用いることで、お客様の心に刺さる提案やプレゼンテーションを行うことができます。「相手の反応は悪くないのになかなか売れない」という悩みを持っている方は、話し方は上手いものの提案内容に改善が必要なケースが少なくありません。

このFABEの順番で内容を整理するだけで成果が上がる可能性もありますので、ぜひ参考にしてください。