エンゲージメント率とは?SNSマーケティングで欠かせない指標

SNSを運用しているとよく耳にする「エンゲージメント」という言葉。本来は「約束」などを意味しますが、マーケティング上では「ファンやフォロワーからのブランドへの積極的な接触」を指します。

ここでは、SNSマーケティングに欠かせないエンゲージメントについて、その考え方と計算方法などをご紹介いたします。SNSを運用していて、さらに効果的に活用したい方はぜひお読みください。

エンゲージメント率とは?

エンゲージメント率とは、「ある投稿に対してどれくらいのエンゲージ(反応:いいね、クリック、シェアなど)があったか」を計る指標です。

ただ単純にフォロワー数を増やすことを目的にしていても、SNSマーケティングがうまくいくとは限りません。エンゲージメント率を意識することで、投稿に対する閲覧者の反応・関心の度合いを把握しながらメディアを運用することができます。

エンゲージメント率が高いと、露出が増える!?

「エンゲージメント率が高い=投稿を介してユーザーと交流ができている」ということです。

フォロワー数は多いにもかかわらず、エンゲージメント率が低い場合にはその投稿がユーザーの共感を得られていないろいうことです。一般的にエンゲージメント率が高い投稿は、各SNSのアルゴリズムによって投稿の露出のチャンスが増える傾向があります。

エンゲージメント率は高いだけでよいのか?

エンゲージメント率が高いからと言って安心して良いわけではありません。

エンゲージメントにはポジティブなものだけでなく、ネガティブなものも含まれます。いわゆる炎上商法のように、ネガティブなエンゲージメントが増加した場合にも数値上は高いエンゲージメント率として計測されます。 計測を行う際には、数値だけにとらわれることなく、閲覧者がどのような感情で反応してくれたかについても考慮するようにしましょう。

エンゲージメント率の計算方法

各SNSによってエンゲージメント率の計算方法が違います。ここからは、それぞれについて見ていきます。

◆Twitterのエンゲージメント率

Twitterにおけるエンゲージメントには、ツイートに対する以下のような反応が挙げられます。

- ・いいね

- ・返信

- ・リツイート

- ・ツイートの詳細閲覧

- ・投稿からのフォロー

- ・画像、動画のクリック

- ・リンクのクリック

- ・プロフィールのクリック

そして、エンゲージメント率は以下の計算式によって算出されます。

母数にあるインプレッションとは「ツイートを見た回数」です。Twitterでは、このエンゲージメント率を高めることによって、フォローしていないユーザーにも「最近のハイライト」として表示されるようになります。このように本来はフォローしているユーザーにしか見てもらえないツイートをより多くのユーザーに見てもらうことで、フォロワー数を伸ばすことも期待できます。

◆Facebookページのエンゲージメント率

Facebookのエンゲージメントの種類は、以下の通りです。

- ・いいね

- ・コメント

- ・シェア

- ・写真、アイコンなどのクリック

Facebookにおけるエンゲージメント率の計算方法はTwitterと比較して分母が異なります。

リーチとは「投稿を閲覧したユーザー数」を示しています。Twitterにおけるインプレッションはツイートを見た回数のことでしたが、リーチとの違いはなんでしょうか。

例えば、ある人が一度その投稿を見たあとに別の投稿を見に行き、再度その投稿を表示しました。このケースでは投稿を閲覧したユーザー数は1人ですので、リーチは1となります。一方で、投稿を閲覧した回数は2回なのでインプレッションは2です。リーチとインプレッションの違いを理解したうえで、エンゲージメント率を計算するようにしましょう。

◆Instagramのエンゲージメント率

Instagramのエンゲージメントの種類はTwitterと比べて少なく、またTwitterのリツイートやFacebookのシェアといった機能がないため、代わりに「保存」をエンゲージメントとして算出してします。さらに投稿クリックという概念もなく、エンゲージメントは以下の3種類となります。

- ・いいね

- ・コメント

- ・保存

続いて計算式について見ていきましょう。

TwitterやFacebookのアナリティクスではエンゲージメント率の項目が存在し、分母がインプレッション、リーチと決まっています。しかしInstagramでは、エンゲージメント数の項目はあるもののエンゲージメント率の項目はないので自身で算出しなければなりません。そのため分母も自身で設定する必要があり、インプレッション、リーチ、フォロワー数から選択します。

どれを分母にしても問題ありませんが、フォロワー数を選択した場合はSNS自体を見なくなった人もフォロワーに含まれますので、アクティブユーザー数がどれくらいいるかを考慮する必要があります。また途中で分母を変更すると過去との比較ができなくなってしまうため、最初に選択した分母で計算し続けるようにしましょう。

エンゲージメント率を上げるには?

ここからはエンゲージメント率を上げるためのポイントをご紹介します。ポイントを押さえて効率的にエンゲージメント率を向上させましょう。

◆ペルソナを設定する

SNS運営でよく陥るのが、万人受けする内容を意識して投稿した結果、誰にも共感してもらえずエンゲージメント率が低くなってしまうことです。

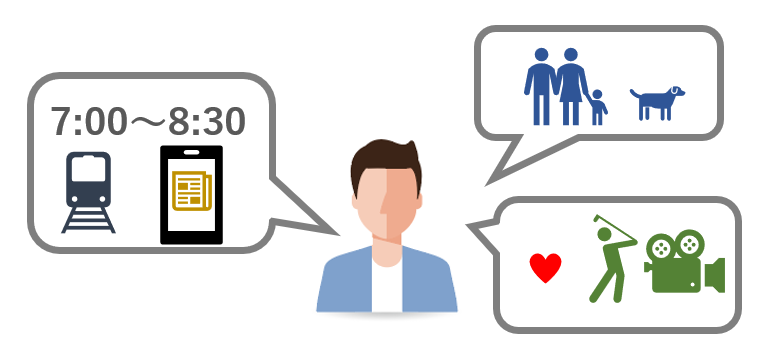

そこで重要なのがペルソナの設定です。ペルソナとは読み手の人物像のことで「20代男性、中堅企業の新人、朝の通勤時間にスマホで経済ニュースをチェックする」などできる限り具体的に設定します。ペルソナを設定する際には具体的なユーザーの顔が思い浮かぶくらいまで、仔細に想定するようにしましょう。

◆ユーザー目線で最適なコンテンツを作る

設定したペルソナから「その人はどのような情報が好きか」「何時ごろにその情報が見たいか」「どんなふうに検索をするのか」などを考え、コンテンツに落とし込んでいきます。

具体的なペルソナであればあるほど、ユーザー目線でのコンテンツ作成は行いやすくなります。しかし、具体的にペルソナを設定できたものの、コンテンツ作成者とのギャップが大きいとそのペルソナが何を求めているかが分からないことも少なくありません。その場合は、ペルソナにあてはまる人物を対象にしたインタビューを行いましょう。実際に対象となるユーザーの嗜好や生活リズム、抱えている悩みを知ることで、共感できるコンテンツを作成することができます。

◆ユーザーとコミュニケーションをとる

テレビやラジオ、広告などのメディアでは一方通行のコミュニケーションになることが多く、ユーザーの反応をリアルタイムで知ることは簡単ではありません。一方、SNSではユーザーとリアルタイムで双方向のコミュニケーションをとりやすいことが大きな特徴です。投稿を見てくれたかどうかを知ることができるだけでなく、投稿に対する興味・感想をコメントという形で確認することができます。

さらに投稿者がコメントに対して返信をすることによって、「投稿者がきちんと反応してくれたから、またコメントしよう」という気持ちになり継続的にエンゲージメント率を高めることができるでしょう。

さいごに

まずは各SNSのエンゲージメント率について、計算方法の違いを理解します。そのうえで、エンゲージメント率を高めるためのポイントを実行していきましょう。最初から成功させることは難しいかもしれませんが、一つ一つのコンテンツの質を着実に向上させていくことが重要です。継続的な振り返りと改善を繰り返して、良質なメディア運営を実現してください。