マーケティング活動における費用対効果とは?計算方法や考え方を解説!

展示会出展や新しいWeb施策の導入など、マーケティング担当者であれば目標達成に向けた手段を日頃から考えているのではないでしょうか。いざ新しいことを始めたいとなった際に必ず上司から聞かれるのは「で、費用対効果はどのくらいなの?」という言葉です。咄嗟に費用対効果を答えられなくて悔しい思いをした方も多いはず。今回はマーケティング担当者が知っておきたい費用対効果の考え方をお伝えします。

そもそも費用対効果とは?

費用対効果とは、「施策の実施にかけたコスト」に対して「それによって得られた成果(効果)」が適切かどうかを判断する指標のことです。施策の実施やツール導入の判断をしたり、施策実行後の検証をしたりする際によく使われます。(コストパフォーマンスという言葉にも置き換えられることもあります)

では、ここで言う「費用」とは何でしょうか。マーケティング担当者が真っ先に思い浮かべるのは、おそらく「広告費」「展示会出展費」「ツール導入費」だと思います。どれくらいかかっているのかが一目瞭然なので、計算もしやすいですね。しかし、それ以外にも施策を実施するにあたって発生するコストがあります。それは「人件費」です。施策やツールの導入にどれくらいの工数がかかるのかをしっかり念頭に置くことが大切です。

- ◆「費用」の例

-

- ・広告費

- ・展示会出展費

- ・ツール導入費

- ・人件費

等

逆に、「効果」には何が該当するでしょうか。リスティング広告等の広告施策であれば、広告配信量やコンバージョン数などが挙げられます。また、展示会出展であれば、獲得した名刺の枚数や受注数もしくはトライアルのお申込み数などかもしれません。コストと比べると、さまざまな考え方があり、施策や会社の立ち位置などによって大きく変わってきます。

- ◆「効果」の例

-

- ・商品・サービスの売上や利益

- ・ホットリードからのアポ・商談獲得数

- ・リスティング広告でのコンバージョン数

- ・展示会出展での名刺獲得数

- ・自社サイトへの流入数

- ・メルマガからのお問い合わせ数

等

費用対効果を考える前に、「この施策の効果は何か」をしっかりと固めておくことが重要といえるでしょう。この「効果」について次の章でもう少し詳しくご説明します。

目的によって効果計測の考え方が変わる?

「効果は何か」を先に固めておきましょうというお話をしました。それはなぜか、もう少し詳しく見ていきたいと思います。

- ◆ケース1

- 『今期(残り3カ月)の数値目標を達成するための施策を求められた』

- ◆ケース2

- 『中長期的に投資対効果の高い施策を求められた』

この場合(もちろん会社の考え方にもよりますが)、ケース1の場合は直近で成果を上げる必要があるため、成果が出るまでに時間がかかるような施策は向いていません。そのため、短期的な施策を提案・実施すべきですし、費用対効果や成果としては今期内の目標への貢献のみでの判断が必要です。

反対にケース2の場合、中長期で継続的かつ大きな効果が見込めるようであれば、初期投資として最初にある程度のコストがかかる施策でも良いでしょう。

「いつの時点で」の成果を求められているのかを理解し、投資に対して実施する施策の効果の出るタイミングや継続性がどうかを考慮して費用対効果を考えましょう。

また、次のケースはどうでしょうか。

- ◆ケース3

- 『売上向上のためにツールの導入を求められた』

- ◆ケース4

- 『業務効率化のためにツールの導入を求められた』

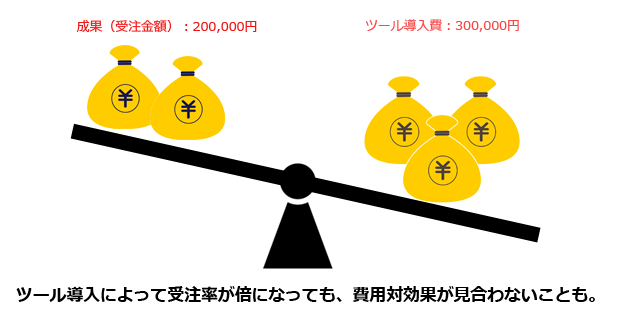

ケース3の場合、マーケティング担当者は「商品単価」と「販売効率(受注率や営業人数など)」、「ツール費用」について考える必要があります。

たとえば、毎月10件の商談から1件の受注を獲得する営業担当がいるとします(受注率10%)。ツールの導入によって受注率が倍に向上した場合、その営業担当は毎月2件の受注ができることになります。この時、商品単価が100,000円、ツール単価が月額300,000円、営業人数1名では、費用対効果は見合わないですよね。営業人数を増やすか、または受注率がもっと向上するような同額のツールを導入するべきです。

ケース4でマーケティング担当者が考えるべき指標は、「業務にかかる工数(時間)」と「一人あたりの時給」です。ある作業を行うにあたり、ツール導入前は5時間かかっていたとします。これがツールの導入によって2時間に作業が短縮された場合を考えてみましょう。社員の給与を時給換算した場合1時間5,000円だとすると、

- (ツール導入前)5時間 = 25,000円

- (ツール導入後)2時間 = 10,000円

つまり作業1回にあたり15,000円のコストが削減できることになります。ツールの月額費用が30,000円だとすると、月にその作業を2回以上行えば費用対効果が良いと言えますね。このように、「成果指標がなにか」によっても、費用対効果のとらえ方が変わってくるのです。

費用対効果を考えるうえでのポイント

ここまで、費用対効果の事例について解説してきましたが、「何だか面倒くさいな...」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。ただ、費用対効果の指標を決めずに施策を進めると、「施策の結果は良かったのか?」「売上に直結していたのか?」の判断ができず、『感覚』で仕事をすることになります。

「良いか、悪いか」の判断は『数値』で行うよう、まずは「費用対効果の定義を決める」ことが重要です。先述の費用対効果のケースを参考にしながら、まずは定義を決めて数値化し、PDCAを回してみましょう!

さいごに

「で、費用対効果はどのくらいなの?」と上司に聞かれたときに、どんな指標をどの期間で考えたらよいかをざっくりとつかんでいただけたでしょうか。実際にさまざまな施策を組み合わせて戦略を練る場合、費用対効果を考えたうえで優先順位をつけたり、取捨選択をしたりする必要があります。

さらに売上や利益などに対する費用対効果を考えていく上ではLTV(顧客生涯価値)という視点が欠かせません。LTVに関しては、ぜひ以下の記事を参考にしていただければと思います。

まずは基本を押さえて、効率よくマーケティング施策をおこなっていきましょう。