コンテンツSEOとは?実践するメリットやポイント・注意点を徹底解説!

コンテンツマーケティングというキーワードが広まると同時に、「コンテンツSEO」というキーワードもよく話題に上がるようになりました。SEOについて深く勉強したい方やこれからSEOの実務を担当する方には知っていただきたい内容ですので、ぜひ最後までお読みください。

そもそも「SEO」とはなんだっけ?

SEO(Search Engine Optimization)とは、 検索エンジンを利用した集客・Webプロモーションです。主に特定のキーワードの検索結果(自然検索結果)で上位表示されることを目的に、 さまざまな対策を実施することを指します。

例えば、「SEO」と検索をした時に、一番上位に自社サイトを表示させることを目的に施策を実施することです。

「SEO」に必要な要素とは?

SEOに必要だと言われていることは大きく2つに分かれます。ひとつは「内部的要素」、もうひとつは「外部的要素」です。

内部的要素とは

サイトの中身に関する要素です。サイトの内容を検索エンジンが好み、 認識しやすい形式で表示することが大切です。

検索エンジンが各サイトの善し悪しを決定する際には、クローラと呼ばれるロボットが収集した「インデックス」という登録情報を元にしています。検索エンジンに良いサイトだと認識してもらうためには、一つ一つのページの情報が適切な形で登録(インデックス)されている必要があります。

また、しっかりとユーザーが求めているコンテンツが掲載されているかどうかを加味します。簡単に言えば、上位表示させるに相応しいコンテンツがしっかりと書かれているかということです。

外部的要素とは

他サイトから優良なサイトだと認められているかどうか(外部リンク設置)を評価するための要素です。

以前は外部的要素が最も大切だと言われてきました。各SEOベンダーも外部的要素の支援をメインにしていました。多くの場合、リンクリソースと呼ばれる、顧客のサイトに対するリンクを設置するためのダミーサイトを複数、作成し、検索エンジンからの評価を上げていくという施策を行っていました。

コンテンツSEOとは

コンテンツSEOとは、前段で触れた「内部的要素」を最も大切にしていこうという施策です。ですので、コンテンツSEOは新しい考え方ではなく今まであった考え方なのです。

端的に言うと、ユーザーからも検索エンジンからも評価される情報を定期的にアップして良質なサイトを運営することです。その結果、お問い合わせの数を増加させ、比例して売上向上につなげるというのがコンテンツSEOの目的です。

なぜ、今になって、「コンテンツSEO」というキーワードが盛んに使われるようになったのかというと、一番の要因は「検索エンジンのロボットが賢くなった」からです。

検索エンジンは検索順位の決め方(アルゴリズム)をいくつかのパターンに分けて、定期的にアップデートしています。最近だと、「2022年9月13日」にアップデートがありました。アップデートによって各サイトに掲載されているページのキーワード順位が上がったり、下がったりすることがあります。とくに、検索順位が下がった場合は、記事をリライトするなどのSEO対策を行うことが必要となります。

コンテンツSEOのメリット

潜在層にアプローチできる

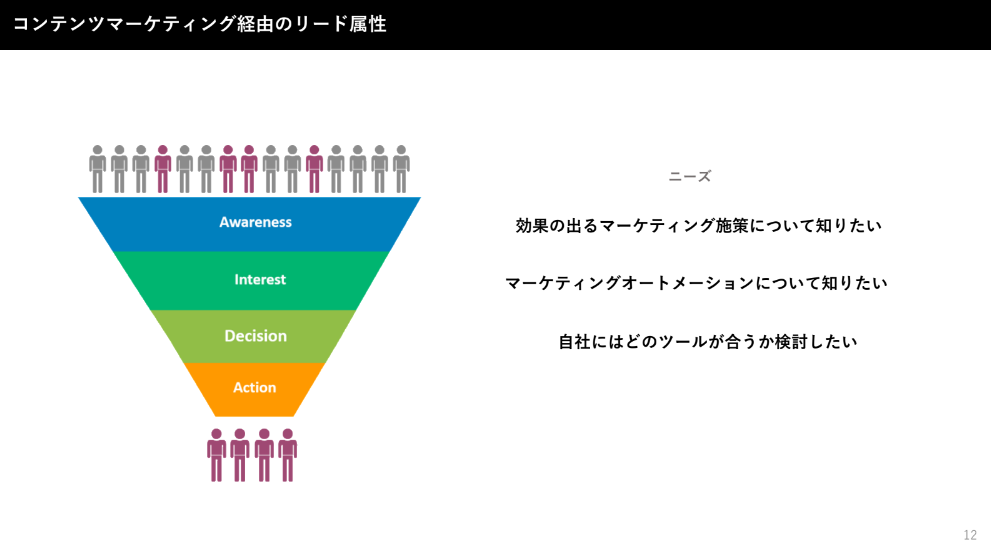

コンテンツSEOは、これまで潜在的だった見込み顧客にアプローチすることが可能です。まだ購買行動には至らない見込み顧客に対して、コンテンツSEOにより継続的に情報提供ができれば、見込み度合いを向上させることにつながります。

【事例】サイトから潜在的な見込み顧客を獲得する流れ

例えば、「マーケティングオートメーション 施策」「マーケティングオートメーション ツール」といったキーワードでコンテンツを作成し、情報発信するとします。

この場合、「マーケティングオートメーションの施策について知りたい」「マーケティングオートメーションツールの機能や価格、できることなどを知りたい」と考える見込み顧客がサイトに流入します。

自社のサイトへ訪問した見込み顧客の悩みを解決できれば、資料請求や問い合わせ、購入に誘導できます。つまり、継続的に情報提供することで、顧客の悩みを解決でき、自社サービスへの検討が一歩進む可能性があるのです。

長期的な集客につながる

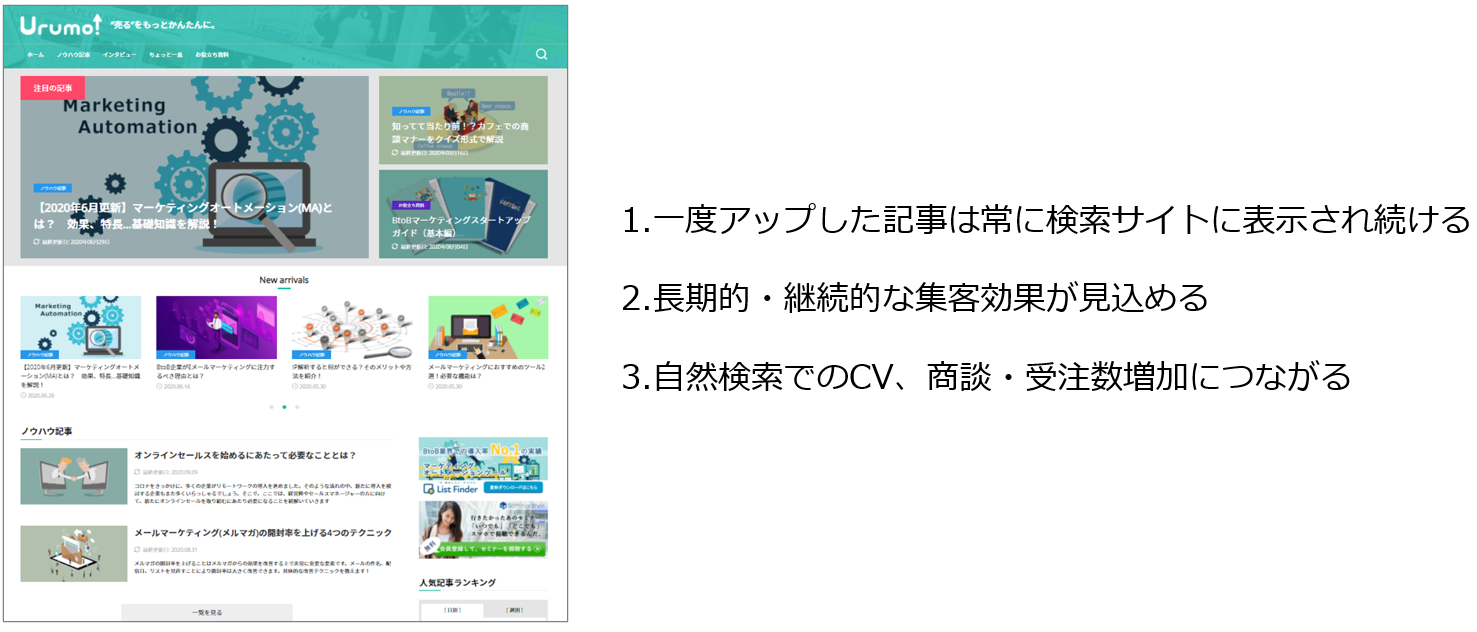

コンテンツSEOは記事の公開を継続することで、サイト上にコンテンツが蓄積されていきます。始めたばかりのころは、すぐに効果を感じることは難しいですが、蓄積されたコンテンツは自社の資産となります。一度アップした記事は常に検索サイトに表示されるので、長期的かつ継続的な集客効果が見込めるのです。

その上、コンテンツSEOを意識した記事を公開し続けることで、自然検索でのCV(資料請求、お問い合わせ)も増え、ここから商談獲得、そして受注につながることもあります。

認知度の向上

コンテンツを上位表示させることができれば、ユーザーがサイトに訪れる機会も増え、自社の認知度を向上させることができます。

また、上位表示されることで信頼性や権威性が増し、ユーザーにとって「安心・信頼して見られるサイト」と評価されます。

拡散性が高い

読者にとって有益な情報は、SNSなどで拡散される可能性が高まります。拡散されれば、検索以外のアクセスが期待できます。

また、SNSで拡散されることで外部ページでの紹介なども増え、これまで自社を知らなかった潜在顧客へのアプローチへもつながるのです。

さらに、業界で有名な会社・著名人から自社コンテンツを拡散されると、広告費をかけなくてもたくさんのユーザーに認知され、「資料請求」「お問い合わせ」を獲得できることから、企業にとって大きなメリットが期待できます。

コンテンツSEOのデメリット

効果が出るまで時間がかかる

コンテンツの数が多いほど成果につながる施策のため、始めて間もないうちは、結果が見えるまで時間がかかるでしょう。まずは良質なコンテンツをアップし続け、コンテンツの数を増やすことが必要となります。

定期的な更新が必要

コンテンツを公開して終了ではなく、定期的に効果を計測することが重要です。上位表示されていない場合には、訂正やリライトを行う必要があります。

工数がかかる

ただ大量にコンテンツを作ればいいのではなく、読者にとって有益なコンテンツであることが重要です。それには、多くの工数や手間がかかります。即効性を求める施策ではなく、長期的にみて安定的な成果を創出するためにも、時間をかけてコンテンツを増やしていきましょう。

コンテンツの作成方法

ペルソナの設定

コンテンツの内容は、どんなユーザーをターゲットにするかを決めることから始まります。マーケティング業界では、「ペルソナ設定」と呼ばれるものです。

ペルソナを作る目的は、以下の3つがあります。

- ・見込み顧客が課題・不安に感じることを洗い出せるため

- ・顧客が価値を感じるためのマーケティング施策を考えることができる

- ・プロジェクトにかかわるすべての人が共通のユーザーイメージを持てるため

ユーザー行動やニーズをある程度明確にイメージしたうえでコンテンツを作成していきましょう。

キーワード選定

膨大な検索キーワードの中から何をキーワードとして選定するかは、まず設定したペルソナの検索意図を理解しましょう。ペルソナがどのような情報を求めているのか、「知りたい情報のゴール」を正確に汲み取ることで、キーワードを洗い出していきます。キーワードの選定ができたら、自社が考えるゴールとキーワードがマッチしているか、そのキーワードで検索上位記事を確認してみましょう。

構成作成・執筆

キーワードの選定ができたら、構成の作成です。ユーザーの検索意図に合わせて、見出しを作成していきます。また、このとき検索上位記事の傾向と照らし合わせ、さらに自社の独自性を追加することが重要です。

リライト

コンテンツを作成した後も、定期的に効果検証が必要です。検索上位に入っていない場合や情報が古くなった際には、リライト・更新を行いましょう。

コンテンツ作成で成果を出すポイント

文字数

SEOの文字数は、過去には多ければ多い方がいいと言われたこともありましたが、効果的な文字数は明確にされていません。文字数よりも、情報の網羅性や専門性を重視することが大切です。

キーワードを含める割合

文字数と同じく、過去には検索キーワードの量を増やすことで上位表示されやすいと言われたこともありましたが、現在ではそのようなことはありません。無理に詰め込みすぎることは避け、読者が自然に読み取れるようタイトル、見出し、本文にキーワードを配置しましょう。

テキストと画像の割合

テキストだけが羅列されたコンテンツは見にくく、読者を飽きさせてしまう要因となります。文章の間に、テキストの情報を補うような関連性のある画像を含めることで見やすいコンテンツとなります。

独自性

自社コンテンツを上位表示させるためには、競合サイトとの差別化が重要です。上位サイトの傾向に合わせたコンテンツだけではなく、競合サイトにはない情報を追加するなど、オリジナリティを出すことも重要なポイントとなります。

タイトルのつけ方

自社のコンテンツを見てもらうとき、始めに目にするのがタイトルです。タイトルを見て何が書かれているかわからなかったり、読者の興味をひくことができなければ、そのコンテンツを見てもらうことさえできなくなってしまうのです。タイトルには、読者がメリットと感じられるワードや、一目で理解できるものに設定しましょう。

コンテンツSEOを実践する際のポイント

検索エンジンがどのようなコンテンツを良質と判断するのかを理解する

検索エンジンがサイトの善し悪しを決定するロジックには複数の軸があります。また、定期的にそのロジックが変わります。この情報を定期的にキャッチアップできる状態を保つことがポイントとなります。

検索ユーザーがどのようなコンテンツを求めているのかを理解する

SEOで上位に表示ができていたとしても、ユーザーが有意義だと感じる情報が掲載されていなければ、すぐに離脱され、お問い合わせの向上や売上の向上には決して結びつきません。

つまり、企業側は「検索ユーザーが求めているコンテンツは何か?」を把握しなければなりません。ユーザーは何に悩んでいて、どの課題を解決したいのかということを企業側が理解するのが必要なのです。

E-A-Tを意識する

Googleが有益なコンテンツとして評価する項目として、

- ・Expertise(専門性)

- ・Authoritativeness(権威性)

- ・Trustworthiness(信頼性)

上記3つの項目があります。それぞれの頭文字をとって「E-A-T」と呼ばれています。

この「E-A-T」を具体的に解説すると、

- ■Expertise(専門性)

- ・ジャンルに特化し、深い情報を提供する

- ・専門家がコンテンツを作成、または専門家に取材する

- ■Authoritativeness(権威性)

- ・情報を正しく開示する

- ・著名人からの引用や被リンクを獲得する

- ■Trustworthiness(信頼性)

- ・レビューや口コミで良い評価を得る

- ・専門性の高いサイトから情報を引用する

このように有益なコンテンツを作るためには、E-A-Tを意識しなければなりません。

商談や受注につなげる、コンテンツの活用方法

ここまでコンテンツSEOのメリットやデメリット、コンテンツの作成方法について解説してきました。

コンテンツSEOにより継続的に情報提供ができれば、「お問い合わせ」や「資料請求」をする見込み顧客が多くなります。ただ、作ったコンテンツをもっと有効活用したいですよね。ここでは商談や受注につなげる、コンテンツの活用方法をご紹介します。

コンテンツの活用方法

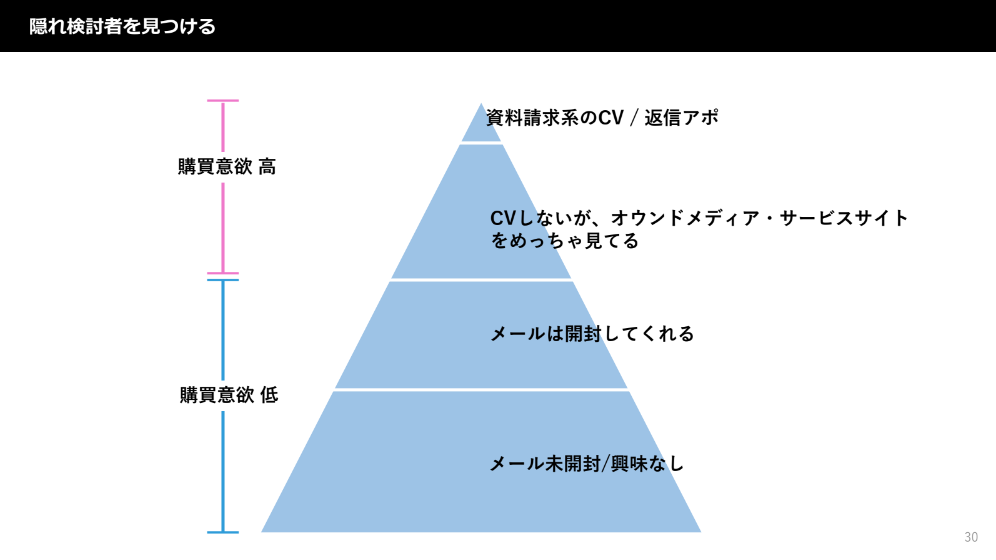

コンテンツの活用方法の1つに「資料請求や問い合わせには至らないが、実はサービスを検討している『隠れホットリード』の発掘」があります。

何度も自社のサイトに訪れて、コンテンツをよく読んでくれている人は、少なくともサービスに興味はあると予想されます。

このような隠れホットリードを判明させ、セールスからアプローチをすれば、商談や受注の機会が増加します。

隠れホットリードを見つけるツールに「マーケティングオートメーション(MA)」があります。興味のある方はぜひ、下記の記事をご覧ください。

まとめ

定期的に良質なコンテンツをサイトに公開することで資産となっていきます。こういった施策の積み重ねが、サイトの価値を最大化できますし、効率的なリード獲得につながります。

中長期の施策となりますので、成果が目に見えるまでタイムラグがありますが、有益な情報を発信し続けることがコンテンツSEO成功の秘訣です。

これを読んでもっとUrumo!

この記事を読んだあなたに、さらにステップアップできる記事をご紹介します。